Die Frächter verdienen, die Fahrer:innen und die Gesellschaft zahlen den Preis: Dumpinglöhne, überlange Arbeitszeiten und übermüdete Fahrer:innen erhöhen die Unfallgefahr drastisch. Solche Risiko-Lkws fallen besonders häufig durch Mehrfachverstöße auf. Schutzchecks könnten die Profite auf Kosten von Sicherheit und Fairness stoppen – doch ihre Wirkung verpufft, solange die Zuständigkeiten der Behörden nicht gebündelt werden.

Es ist Sonntagabend, kurz nach acht. Für Markus Müller beginnt die Woche mit einem Ritual: Tasche packen, von der Familie verabschieden, Schlüssel drehen, die Fahrerkarte ins Kontrollgerät stecken. Ein Rundgang ums Fahrzeug – Bremsen, Licht, Reifen – und dann hinaus in die Nacht. Seit 36 Jahren fährt Müller Lkw, heute im Nahverkehr, früher europaweit. „13 bis 14 Stunden Arbeitszeit sind im internationalen Verkehr an der Tagesordnung“, sagt er. Sein Alltag erzählt von einem System voll unsichtbarer Belastungen, das die Fahrer:innen als Leidtragende an ihre Grenzen bringt und das die Unsicherheit aller im Straßenverkehr erhöht.

Alltag zwischen Pausenmangel und Parkplatzsuche

Die gesetzlichen Vorgaben sind streng: viereinhalb Stunden Lenkzeit, dann mindestens 45 Minuten Pause. Doch die Realität hält sich nicht immer an die Paragrafen. „Ab 17 Uhr beginnt der Kampf um einen Stellplatz. Es fehlen allein in Österreich 5.000 bis 8.000 Parkplätze mit sozialer Infrastruktur. Wenn die Lenkzeit endet und zugleich die Abladetermine einzuhalten sind, ist das purer Stress“, so Müller.

Solche Defizite führen zu riskanten Situationen. Viele Fahrer:innen schlafen auf überfüllten Rastanlagen in ihrer Lkw-Kabine, auch im Sommer bei tropischen Temperaturen ohne Kühlung. Übermüdung ist ein ständiger Begleiter: Eine EU-Studie zeigt, dass ein Drittel der Lenker:innen im letzten Jahr mindestens einmal am Steuer eingeschlafen ist. Über die Hälfte der Befragten gab an, eigentlich eine Pause machen zu wollen, verzichtete jedoch aus Angst vor dem Druck der Unternehmen. Das hat fatale Folgen für uns alle: Jeder vierte Verkehrstote im ersten Quartal 2025 war an einem Unfall mit einem Lkw beteiligt – der höchste Anteil seit Beginn der Erhebungen.

Risiko-Profiteure: Gewinne auf Kosten von Sicherheit und Fairness

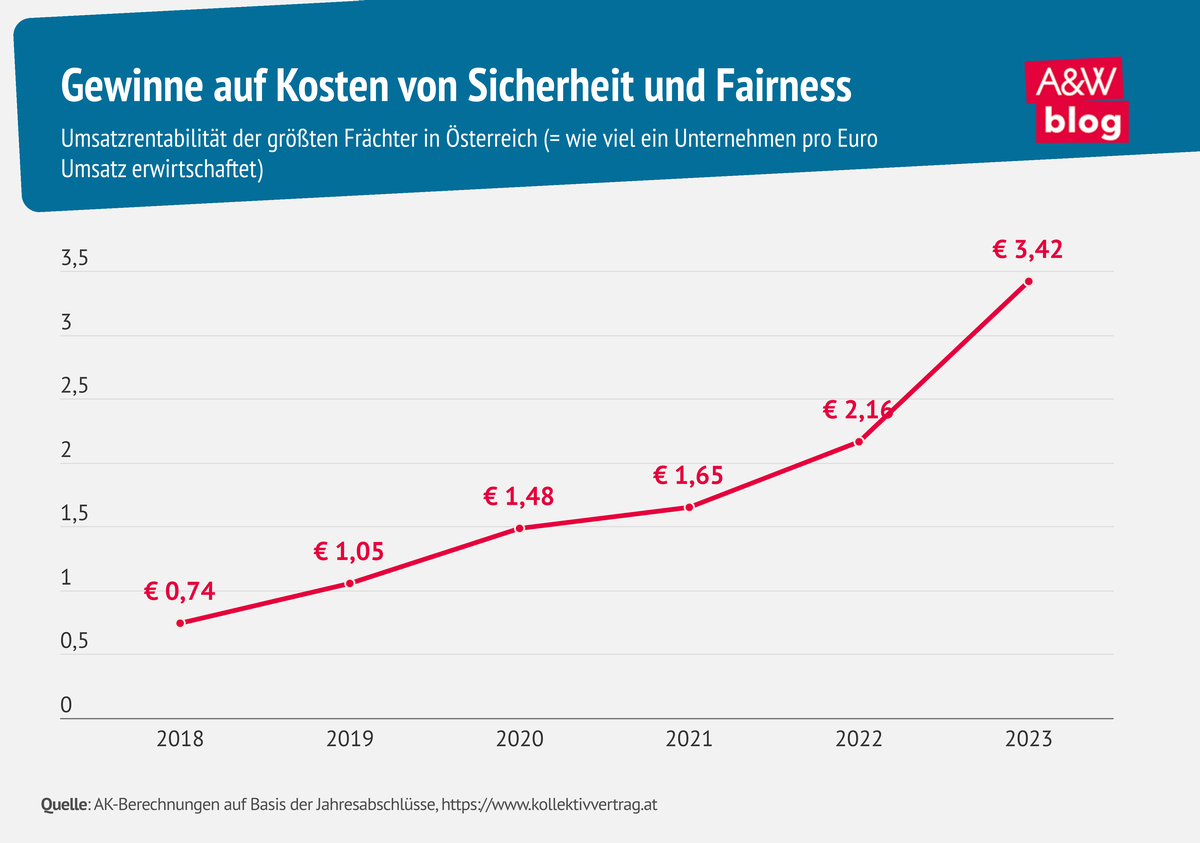

Während die Arbeitsbedingungen vieler Fahrer:innen härter werden, hat sich die Umsatzrendite der führenden Transportunternehmen zwischen 2018 und 2023 beinahe verfünffacht. Möglich macht das ein System, in dem Dumpingpreise belohnt werden. Die Liberalisierung im europäischen Lkw-Markt in den 1990er-Jahren hat einen Wettbewerb ausgelöst, der vor allem über niedrige Löhne funktioniert.

*Gewinn pro 100€ Umsatz

Österreich ist als Transitland besonders betroffen: Zwei Drittel der Lkws auf heimischen Straßen stammen aus dem Ausland. Auch viele österreichische Frächter lagern Tätigkeiten nach Osteuropa aus, wo Löhne und Abgaben weit niedriger sind.

Fahrer:innen aus Drittstaaten, deren Aufenthaltsstatus an das Arbeitsverhältnis gekoppelt ist, sind besonders schutzlos. Eine Befragung aus dem Jahr 2022 unter ukrainischen und belarussischen Fahrer:innen zeigt: Niemand erhielt den gesetzlichen Mindestlohn des Einsatzlandes, 91 Prozent verdienten weniger als vertraglich zugesichert. Wochenlange Touren ohne echte Freizeit waren die Regel. Das zeigt: Hier profitieren Unternehmen auf Kosten von Sicherheit und Fairness.

Kabotage: Regelverstöße als Geschäftsmodell

Für diese Risiko-Profiteure ist die Kabotage besonders lukrativ. Ausländische Lkws übernehmen dabei zusätzliche Transporte innerhalb eines Landes, wenn beispielsweise ein polnischer Lkw von Wien nach Salzburg liefert. Eigentlich ist die Kabotage in der EU streng geregelt, doch in der Praxis wird vielfach dagegen verstoßen. Laut einer Studie der Wirtschaftsuniversität Wien ist bereits jede fünfte innerösterreichische Fahrt eine Kabotagefahrt – nicht selten illegal.

Müller ärgert sich: „Es kann nicht sein, dass Kolleg:innen aus Osteuropa wochenlang nur in Österreich fahren. Damit verlieren heimische Betriebe ihre Aufträge. Das ist illegal und es wird trotzdem gemacht.“ Für ihn ist klar: Effektivere Schutzchecks sind notwendig, um Lohn- und Sozialdumping zu verhindern. Doch ihre Wirkung verpufft, solange Zoll, Straßen- und Finanzpolizei – wie derzeit der Fall – mehr nebeneinander als miteinander arbeiten.

Zersplitterte Kompetenzen schwächen Schutzwirkung

Zwar werden bei den bestehenden Checks der Landespolizeidirektion die allgemeinen Lenk- und Ruhezeiten und der technische Zustand des Fahrzeugs geprüft. Verstöße gegen das Lohn- und Sozialdumping sowie andere Kabotageregelungen können jedoch nur von der Finanzpolizei kontrolliert werden. Diese nimmt aber nicht regulär an diesen Checks teil, wenn nicht gerade koordinierte Schwerpunktaktionen stattfinden. Ein abgestimmtes Vorgehen fehlt – und damit auch die Durchsetzung von Schutzvorschriften.

Bündelung von Kompetenzen für wirksame Schutzchecks

Um wirksame Schutzchecks sicherzustellen, müssen die Zuständigkeiten gebündelt werden: von Lenk- und Ruhezeiten über Kabotage und Beschäftigtenrechte bis hin zu internationalen Aufgaben. Diese Notwendigkeit wurde auch im Regierungsprogramm klar benannt.

Die Vorteile einer Kompetenzbündelung liegen auf der Hand: eine einheitliche Vorgehensweise bei Risiko-Lkws in ganz Österreich, effizienterer Ressourceneinsatz, bessere Datenlage und mehr Fairness für jene Unternehmen, die sich an die Regeln halten.

Auch viele Sanktionen wurden seit Jahren nicht an die Inflation angepasst und haben damit ihre Schutzwirkung eingebüßt. Verstöße dürfen nicht länger als betriebliche „Kalkulation“ gelten, sondern müssen für die Risiko-Profiteure spürbar werden, ohne die Fahrer:innen als Mitbetroffene weiter unter Druck zu setzen.

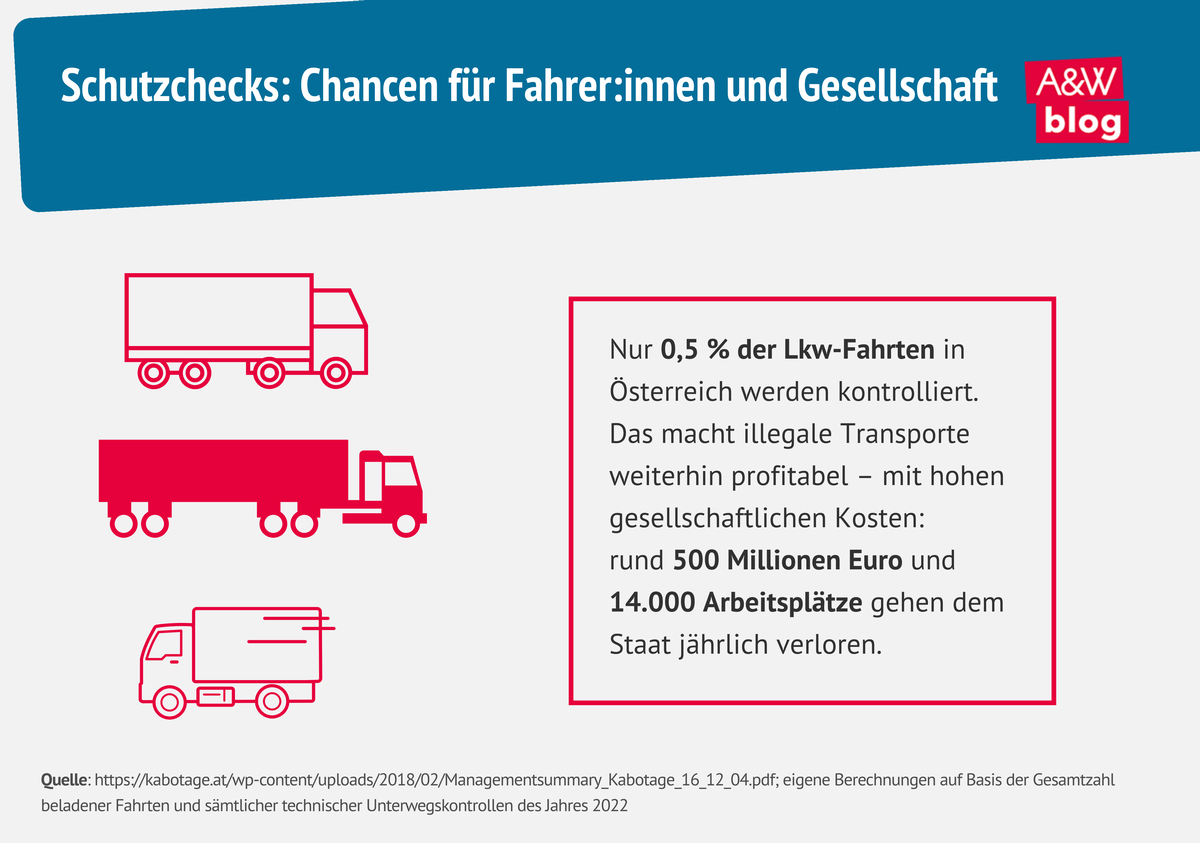

Laut einer Studie der Wirtschaftsuniversität Wien entgehen dem österreichischen Staat und dem Sozialversicherungssystem durch illegale Kabotage jährlich 500 Millionen Euro und rund 14.000 Jobs. Die Frage ist daher nicht, ob sich wirksame Schutzchecks und höhere Sanktionen lohnen, sondern ob sich Österreich einen Verzicht darauf leisten kann.

Schutzchecks: Chancen für Fahrer:innen und Gesellschaft

Markus Müller bleibt trotz aller Kritik optimistisch: „Ich habe nichts gegen Kontrollen – im Gegenteil. Aber sie müssen Sinn machen. Wenn wir einmal anhalten und umfassend geprüft werden statt dreimal ohne Ergebnis, dann ist allen geholfen.“ Die Debatte um Schutzchecks ist deshalb mehr als eine technische Frage. Sie entscheidet, ob Lkw-Fahrer:innen Wertschätzung erfahren, ob Risiko-Profiteure Verantwortung übernehmen müssen, ob die Verkehrssicherheit steigt und ob Klima, Umwelt und Anrainer:innen entlastet werden.

Das System steht an einem Wendepunkt. Solange Schutzchecks zerstückelt bleiben, gewinnen jene, die Regeln beugen. Mit gebündelten Kompetenzen dagegen könnte Österreich Standards setzen: für Sicherheit, Klimaschutz, Fairness und eine Zukunft, in der Fahrer:innen nicht ausgebeutet werden, sondern die Anerkennung erhalten, die sie verdienen. „Schauen Sie sich in Ihrer Wohnung mal um. Alles, was Sie sehen, wurde zumindest einmal von einem Lkw transportiert. Wir Fahrer:innen sind eine essenzielle Berufsgruppe und sollten auch so behandelt werden“, plädiert Müller.

Dieser Text basiert auf einem Interview von Frank Jödicke mit Markus Müller sowie dem Artikel „Straßengüterverkehr braucht Kontrolle“ von Lisa Weinberger, die in der Zeitschrift „Wirtschaft & Umwelt“, Ausgabe 3/2025, erschienen sind. Abrufbar unter: https://ak-umwelt.at/