Zwei Drittel aller Kinder, die im letzten Jahr Nachhilfe hatten, nahmen diese in Mathematik. Seit Jahren ist Mathematik jenes Fach, das die meiste Nachhilfe erfordert und gleichzeitig dafür sorgt, dass viele Jugendliche nach der Schule sagen: „Nie wieder Mathe.“ Dabei bräuchten wir in Zukunft viel mehr junge Menschen mit Interesse an Zahlen und Rechnen.

Das Fach Mathematik hat in Österreich keinen guten Ruf. In der letzten PISA-Befragung sagten 60 Prozent der 15- oder 16-jährigen Schüler:innen, sie sorgen sich um schlechte Noten in Mathematik, die Hälfte hatte Angst vorm Mathematikunterricht und 40 Prozent waren sogar dann noch nervös, wenn sie zuhause Hausaufgaben in Mathematik machten. Blättert man hingegen die offiziellen Lehrpläne durch, gewinnt man zumindest auf Papier ein sehr positives Bild vom Mathematikunterricht: In der Volksschule sollen „Beobachtungen und Tätigkeiten aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler“ jener Anstoß sein, der die Jugendlichen dann in späteren Schulen „verständnisorientiert“ mit „grundlegenden Denk- und Arbeitsweisen der Mathematik“ vertraut macht, „die sie in vielfältigen außer- und innermathematischen Situationen anwenden.“ Mathematik soll als „beziehungsreich und nicht als isoliert“ erlebt werden und dadurch „kritisches Denken, Offenheit gegenüber verschiedenen Standpunkten und Sichtweisen sowie die mündige Teilnahme an gesellschaftlichen Diskussions- und Entscheidungsprozessen“ ermöglichen.

Gleichungen statt Alltagsaufgaben im Mathematikunterricht

Dieses Alltagsverständnis für Mathematik kommt bei vielen Schüler:innen nicht an. Jede:r zweite in PISA befragte Jugendliche sagte, dass selten gezeigt wird, wie Mathematik im Alltag nützlich sein könnte oder wie man Alltagsaufgaben löst. Noch weniger haben regelmäßig geübt, z. B. den Verbrauch eines Elektrogeräts zu berechnen oder wissenschaftliche Tabellen in einem Artikel zu verstehen. Auch mit Mathematikprogrammen am Computer zu arbeiten, mathematische Aspekte eines Alltagsproblems zu erkennen oder die Mehrwertsteuer zu berechnen, war für mindestens ein Drittel der Schüler:innen selten bis gar nie Teil des Mathematikunterrichts. Regelmäßig geübt werden laut PISA-Befragung nur zwei Dinge: mathematische Darstellungen und Gleichungen.

Vom Kapitänsrätsel zur Zentralmatura – Mathematik als Abstraktionsübung

Zweifellos hat sich der Unterricht in Folge standardisierter Leistungstests (wie z. B. der erwähnten PISA-Studie) und der Zentralmatura den Testformaten angepasst, manchmal auch unbeabsichtigt. Dieses „Teaching to the test“ ist aber kein neues Phänomen, vor allem nicht in Mathematik. Berühmt geworden ist z. B. die sogenannte „Kapitänsaufgabe“: Ein französisches Forschungsinstitut stellte Volksschulkindern schon vor mehr als 40 Jahren folgende Aufgabe: „Auf einem Schiff befinden sich 26 Schafe und 10 Ziegen. Wie alt ist der Kapitän?“

Das Ergebnis: Die meisten Kinder berechneten das Alter des Kapitäns, ohne jemals den Sinn der Aufgabe zu hinterfragen. Jahre später wurde das Experiment in Deutschland mit Kindern unterschiedlichen Alters wiederholt. Erneut zählte die Mehrheit Ziegen und Schafe zusammen, überraschender aber war: Je älter die Kinder – je länger sie also schon Mathematikunterricht hatten –, desto häufiger lösten sie die unsinnige Aufgabe.

Dieses Phänomen zeigt, dass im Mathematikunterricht schon länger etwas schiefläuft. Anstatt mathematische Kompetenzen im Kontext logischer und lebensnaher Problemstellungen zu fördern, liegt der Schwerpunkt scheinbar auf der Vorbereitung auf standardisierte Tests.

- Drei von vier Schüler:innen gaben in der letzten PISA-Erhebung an, der Lehrer oder die Lehrerin habe ihnen vor allem beigebracht, sich Regeln zu merken.

- Sechs von zehn verloren in jeder zweiten Mathematikstunde das Interesse.

- Fast die Hälfte gab auf, sobald sie den Stoff nicht mehr verstanden.

Wenn aber weder Erfolg in Mathematik noch das Interesse an Zahlen in der Schule adäquat vermittelt werden können, hängt beides umso mehr davon ab, wer Eltern, Lehrer:innen oder externe Lernbegleiter:innen hat, die nachhelfen.

Nachhilfebarometer: Mathematik treibt Nachfrage nach Nachhilfe

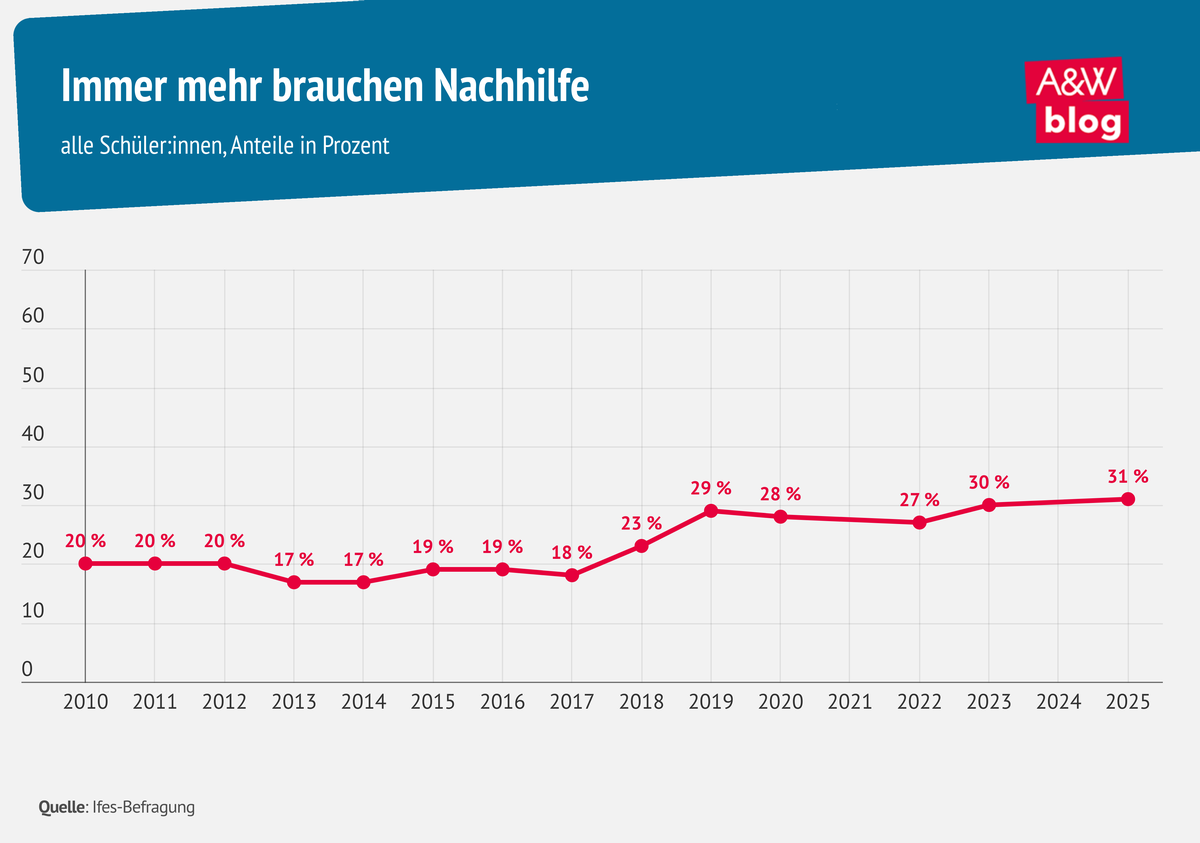

Nachhilfe ist in Österreich längst kein Randphänomen mehr, sondern hat sich zu einem Bestandteil des Alltags vieler Familien entwickelt. Schon seit 2010 erhebt die Arbeiterkammer mit dem Nachhilfebarometer, wie groß der Bedarf an Nachhilfe in Österreich ist. Waren es 2010 schon 20 Prozent aller Schulkinder, nahm im letzten Schuljahr fast jedes dritte Kind (31 %) Nachhilfe in Anspruch, sei es in Form bezahlter Nachhilfe oder Gratis-Nachhilfe.

Der Druck beginnt früh und er steigt mit jeder Schulstufe: Schon in der Volksschule nimmt jedes fünfte Kind Nachhilfe, in den Mittelschulen und Unterstufen ein Drittel, in den berufsbildenden Schulen bis zu 40 % und in den AHS-Oberstufen sogar 47 %. Der aktuelle Nachhilfebarometer zeigt auch, dass zwei Drittel aller Nachhilfe auf Mathematik entfällt, oder anders gesagt: Hätten die Kinder und Jugendlichen mehr Zeit, Mathematik an der Schule zu üben, bräuchte nicht mehr jedes dritte, sondern „nur“ noch jedes zehnte Kind Nachhilfe.

Nachhilfe als Sprungbrett oder Sicherheitsnetz – aber nicht für alle

Neben der Tatsache, dass in der Halbtagsschule oft die Zeit zum Üben und Fragenstellen fehlt, haben sich auch die Anforderungen in den Lehrplänen geändert. Selten wurde Veraltetes rausgenommen, vieles Neues aber ist hinzugekommen. Gleichzeitig steigt der Wunsch nach höheren Ausbildungen: In der Hälfte der Fälle, so die befragten Eltern im Nachhilfebarometer, soll mittels Nachhilfe die Noten der Kinder verbessert werden – auffällig oft vor entscheidenden Übergängen im Schulsystem wie z. B. am Ende der Volksschule. All das hat nur bedingt etwas mit den Kindern und Jugendlichen selbst zu tun. Daneben sagen Eltern aber auch, dass ihre Kinder den Unterrichtsstoff nicht ausreichend verstanden hätten oder eine negative Note drohte. Das macht Nachhilfe zum zahlungspflichtigen Sprungbrett in höhere Ausbildungen oder zum Sicherheitsnetz in einem System, das Leistungsdruck erzeugt, die notwendige Unterstützung dafür aber nur gegen Bezahlung ermöglicht. Nachhilfe kostet Eltern rund 800 Euro pro Jahr, insgesamt fließen jährlich 153 Millionen Euro an Nachhilfeinstitute. Für manche Familien ist das eine enorme Hürde. Rund 45.000 Kinder in Österreich hätten Nachhilfe benötigt, bekamen diese aber nicht, weil sie in den allermeisten Fällen nicht leistbar war. Auch auf diese Art schreiben sich Bildungsungleichheiten fort.

Ein Bildungssystem, das auf Nachhilfe angewiesen ist, verfehlt seinen Auftrag

Die Ergebnisse des Nachhilfebarometers zeigen, dass Bildungserfolge immer mehr zur privaten Aufgabe werden – finanziert aus den Haushaltsbudgets oder organisiert im Familiennetzwerk. Dabei läge es am Schulsystem, allen Kindern und Jugendlichen die gleichen Bildungschancen zu bieten. Ein System, das gleiche Chancen verspricht, darf nicht davon abhängen, wie viel Eltern zahlen können. Bildung ist eine öffentliche Aufgabe – wenn aber immer mehr Kinder auf private Zusatzangebote angewiesen sind, heißt das im Klartext: Schule ist derzeit offenbar nicht so ausgestattet und organisiert, dass sie diese Aufgabe erfüllen kann.

Das ist besonders problematisch beim „Nachhilfe-Hauptfach“ Mathematik: Von den 36 aktuellen „Engpassberufen“ des BMASGPK/AMS-Fachkräftebarometers setzen 17 und damit rund die Hälfte mathematisch-rechnerische Fähigkeiten voraus. Noch relevanter wird es, wenn man an die sozial-ökologische Transformation und die dafür benötigten Jobs denkt: Von Klimaforschung und Energieberatung bis hin zur Gebäudesanierung oder Installations- und Handwerksberufe – viele dieser Berufe setzen nicht nur mathematische Kenntnisse voraus, sondern davor überhaupt die Lust an Zahlen.

Wir brauchen daher eine Reform des Mathematikunterrichts und eine breite Debatte über die nachhaltige Vermittlung von Kompetenzen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Anstatt Mathe-Angst zu erzeugen, sollte der Unterricht Neugier an Zahlen wecken, naturwissenschaftliches Denken fördern und die vielfältigen Berufsmöglichkeiten aufzeigen. Lehrpläne und Unterrichtsmethoden sollten überprüft und praxisnah weiterentwickelt werden, sodass Mathematik konkret erfahrbar wird und Schüler:innen zugleich in allen MINT-Fächern davon profitieren.