Für eine nachhaltige Aufstiegsperspektive am Arbeitsmarkt sind Kenntnisse der Landessprache ein wesentlicher Faktor. Ist die eigene Berufstätigkeit nicht durch den Einsatz internationaler Verkehrssprachen geprägt, macht in Österreich in den meisten Fällen deutschsprachige Kommunikation den maßgeblichen Teil der täglichen Arbeitssprache aus. Seit vielen Jahren wird daher im Kontext der Arbeitsmarktintegration über die Wichtigkeit der Förderung von Deutschkompetenzen und verbesserter Förderstrukturen diskutiert. Unterschiedliche Kompetenzniveaus wirken sich aber nicht nur auf die beruflichen Aufstiegsperspektiven aus, sondern auch auf Weiterbildung im Allgemeinen, wie die neue internationale Erwachsenenbildungserhebung (Adult Education Survey, AES) zeigt. Vor dem Hintergrund eines wachsenden Fachkräftebedarfs ist daher die (Auf-)Qualifizierung aller Beschäftigten eine wesentliche Aufgabe aus individueller und volkswirtschaftlicher Sicht. Die Teilnahme an Weiterbildung kann dafür ein wesentliches Instrument sein, sie ist allerdings – so zeigen die neuen Daten – auch nach den sprachlichen Hintergründen ungleich verteilt.

Deutschkompetenzen der österreichischen Bevölkerung im Erwerbsalter

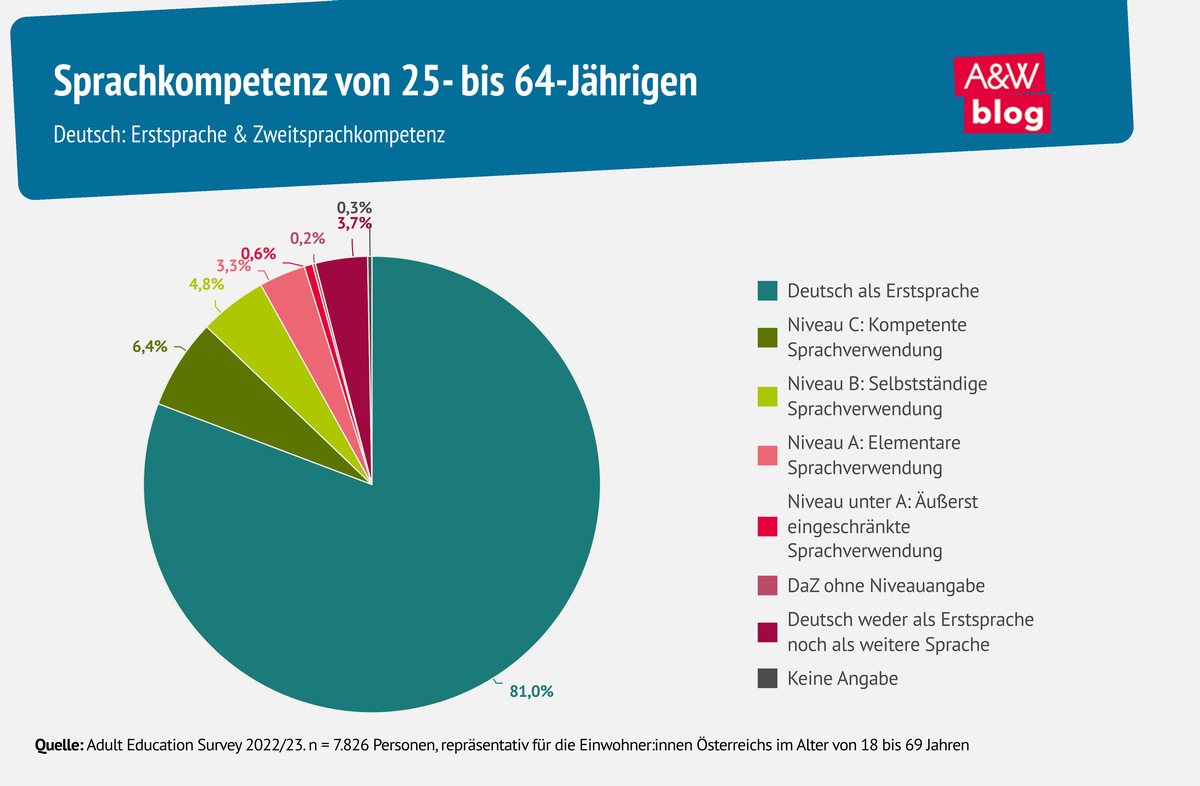

Ein Blick auf die Deutschkompetenzen der österreichischen Wohnbevölkerung im Erwerbstätigenalter (25- bis 64-Jährige) zeigt dabei zunächst ein grundsätzlich günstiges Bild (siehe Grafik): Unter den 25- bis 64-Jährigen sprechen gemäß AES insgesamt 81 Prozent Deutsch als Erstsprache (was zwar nicht per se etwas über ihre Deutschkompetenz aussagt, jedoch zumindest annehmen lässt, dass die sprachlichen Voraussetzungen für eine Weiterbildung bzw. eine berufliche Weiterentwicklung in der deutschen Sprache grundsätzlich gegeben sind). Die weiteren 15,1 Prozent mit Deutsch als Zweitsprache beherrschen Deutsch zu 6,4 Prozent auf einem sehr hohen Niveau C, was einer kompetenten Sprachverwendung auch im beruflichen Kontext entspricht. Zudem sprechen 4,8 Prozent Deutsch auf dem Niveau selbstständiger Sprachverwendung (Niveau B) – d. h. über 92 Prozent beherrschen die für den Arbeitsmarkt grundsätzlich notwendigen Deutschkenntnisse. Auf dem niedrigen Niveau (A) einer lediglich elementaren Sprachverwendung des Deutschen sehen sich 3,3 Prozent, auf äußerst eingeschränktem Niveau nur noch 0,6 Prozent. Über gar keine Kenntnisse in Deutsch, weder als Erst- noch als Zweitsprache, verfügen nach eigenen Angaben schließlich 3,7 Prozent der 25- bis 64-Jährigen.

Weiterbildungsteilnahme nach Deutschkompetenz

Sagt die statistische Kategorie „Deutsch als Zweitsprache“ – wie eben gezeigt – zwar nur bedingt etwas über die Deutschkompetenzen einer Person aus, so finden sich doch auffällige Charakteristika unter der Gruppe an Personen mit einer anderen Erstsprache als Deutsch. Zieht man dieses Distinktionskriterium heran, so weichen etwa die Bildungsabschlüsse deutlich von den Personen mit deutscher Erstsprache ab: Am unteren Ende des Bildungsstands, bei Personen mit höchstens Pflichtschulabschluss, macht der Anteil jener mit Deutsch als Zweitsprache 35,9 Prozent aus, während ihr Anteil bei Absolvent:innen höherer Schulen (14,1 Prozent) sowie von Hochschulen (14,2 Prozent) weniger als halb so niedrig ausfällt. Auch Personen gänzlich ohne Deutschkenntnisse machen in diesem Segment mit max. Pflichtschulabschluss mit 9,6 Prozent einen fast doppelt so hohen Anteil aus wie im Segment der Hochschulabsolvent:innen (wo sie lediglich 5 Prozent aller Absolvent:innen stellen).

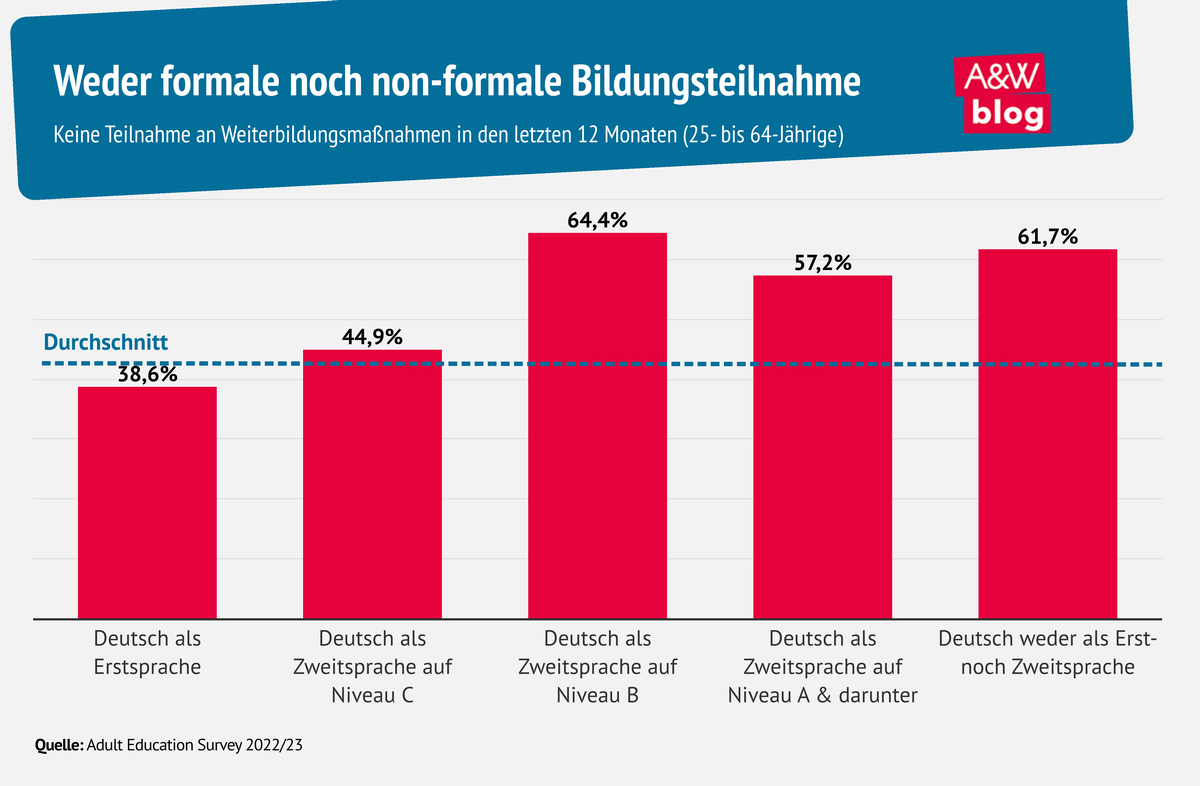

Diese ungleiche Ausgangslage an formalen Bildungsressourcen schlägt sich in der Folge auch in der aktuellen Beteiligung an (formaler und non-formaler) Weiterbildung deutlich nieder (Grafik 2): So geht ein höheres Sprachniveau in Deutsch tendenziell auch mit einer höheren Beteiligung an formaler oder non-formaler Bildung einher: Während insgesamt 42 Prozent der Befragten angeben, weder an einer formalen noch an einer non-formalen Bildungsmaßnahme teilgenommen zu haben, liegen Personen mit Deutsch als Erstsprache (38,6 Prozent) unterhalb dieses Schnitts, während Personen mit hohem Deutsch-als-Zweitsprache-Niveau (C) leicht darüber liegen (44,9 Prozent von ihnen geben an, dass sie weder formale noch non-formale Weiterbildung besucht haben). Deutlich schlechter sieht die Bilanz für alle übrigen Niveaugruppen mit Deutsch als Zweitsprache aus: Sie haben zu 64,4 Prozent (Niveau B) und 57,2 Prozent (Niveau A oder niedriger) nicht an einer Weiterbildung teilgenommen. Personen ohne Deutschkenntnisse haben dies zu 61,7 Prozent nicht getan.

Markante Unterschiede bestehen also v. a. zwischen Personen mit erstsprachigem bzw. hohem Deutschniveau auf der einen Seite sowie mittleren bis niedrigen oder gar keinen Deutschkenntnissen auf der anderen Seite. Mit zu bedenken ist zudem, dass die Bildungsaktivitäten der Niveaugruppe A zum großen Teil der Sprachförderung selbst gelten (38,1 Prozent vs. 11,4 Prozent bei Personen mit Sprachniveau B) und daher noch gar keiner berufsspezifischen Fortbildung dienen. Wie also lässt sich auch für diese Personengruppen die Teilnahme an einer berufsspezifischen Weiterbildung perspektivisch steigern?

Ansätze für die Steigerung der Weiterbildungsquote aller Gruppen

Um die Chance auf eine erfolgreiche Teilnahme an Weiterbildungskursen bzw. -lehrgängen zu steigern, sind die erforderlichen Impulse für die Sprachförderung in DaZ natürlich möglichst früh zu setzen. Für Kinder und Jugendliche, die das österreichische Elementarbildungs- und Schulsystem durchlaufen, müssen dort die wesentlichen Grundlagen gelegt werden (siehe Blog Deutsch wirksam fördern – mit einem Sprachschlüssel, der Türen öffnet und Deutsch(förder)klassen: Eine Evaluierung ohne echte Folgen?). Für Migrant:innen ohne Deutsch als Erstsprache, die als (junge) Erwachsene nach Österreich zuwandern und weder in Deutsch sozialisiert noch unterrichtet wurden, sind freilich die Strukturen der Erwachsenenbildung die entscheidenden Pfade für eine sprachliche und berufliche Weiterbildung.

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Nachfrage nach finanzierten Deutschförderangeboten im Erwachsenenbereich hoch ist. Im aktuellen Regierungsprogramm findet sich deshalb das Vorhaben, im Rahmen des Modells „Level Up“ (vormals die „Initiative Erwachsenenbildung“) den Aufbau einer sogenannten „3. Säule“, nämlich für DaZ, zu prüfen. Dies würde bedeuten, dass es in Zukunft in Österreich ein flächendeckendes, qualitätsgesichertes Angebot an DaZ-Kursen gäbe, finanziert vom Bund, den Ländern und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Das ist in doppelter Hinsicht wünschenswert:

- Diese DaZ-Angebote vom Niveau A1 bis B2 könnten dann ohne Teilnahmegebühren besucht werden, was die Teilnahmefrequenz in einer Zielgruppe, der es vielfach an den Mitteln für selbstfinanzierte Sprachkurse fehlt, zweifellos steigern würde.

- Damit wäre die Abhängigkeit von fluktuierenden Fördertöpfen, die bisweilen Mittel bereitstellen, dann wieder nicht (z. B. beim AMS oder bei den Ländern in Form von individuellen Bildungskonten u. Ä.), mit einem Schlag aufgehoben.

Festzustellen ist zudem, dass die sprachlichen Anforderungen für die Ausübung von Berufen, den Zugang zu gefördertem Wohnraum oder den Erwerb von Niederlassungs- und Aufenthaltstiteln stetig ansteigen und eine Relativierung des vorausgesetzten Sprachniveaus kaum absehbar ist. Es muss hinterfragt werden, ob dies tatsächlich immer linguistisch begründbar und funktional notwendig ist oder nicht vielmehr einem politischen Motiv folgt, Deutschkenntnisse als rechtlich zulässiges Kriterium der Diskriminierung Zugewanderter zu nutzen.

Auch wird in jüngster Zeit immer stärker diskutiert, dass derzeitige DaZ-Kursformate noch zu allgemein gehalten und zu wenig auf berufssprachliche Kommunikationskontexte vorbereiten. Zwar bestehen inzwischen erste Kursangebote für berufsspezifische Deutschförderung (z. B. bei Interface in Wien) und auch einige Unternehmen organisieren hier bereits spezifische Formate für ihre Beschäftigten. Dennoch wäre auch hier noch ein wesentlicher Ansatzpunkt für eine raschere und effektivere berufliche Integration auszumachen, der letztlich dann auch in die Teilnahme an fachspezifischen Weiterbildungen münden und so die Weiterbildungsquote auch bei dieser Zielgruppe steigern kann.

Schließlich spielt beim Thema Sprache und Weiterbildung ein weiterer, noch kaum diskutierter Aspekt eine Rolle: Nämlich, dass es kaum Weiterbildungsangebote in anderen Sprachen als Deutsch gibt und außerdem in den Kursen und Lehrgängen selten dem Prinzip „einfacher Sprache“ gefolgt wird. Hier ist die Kreativität der Institute der Erwachsenenbildung gefragt, je nach Inhalt und Zielsetzung der Weiterbildung könnten vermehrt auch allgemein verständliche visuelle Materialien zum Einsatz kommen oder bilinguale Kurse angeboten werden.

Nicht zuletzt sind ganz allgemein, unabhängig von der Erstsprache, für Weiterbildungsteilnahme die Faktoren Zeit und Geld zu beachten. Die langjährige Forderung von AK und ÖGB nach einem Anspruch auf bezahlte sog. „Mindest-Weiterbildungszeit“ im Ausmaß von jährlich einer Arbeitswoche wurde bislang von Arbeitgeberseite abgelehnt. Die Inflation und Teuerung der letzten Jahre sind jedoch auch an der Erwachsenenbildung nicht spurlos vorbeigegangen, Ko-Finanzierungen bei individuellen Beiträgen für die Teilnahme an Kursen und Lehrgängen gewinnen weiter an Bedeutung, und dies bei gleichzeitig massiven Sparvorgaben für die öffentliche Hand. Dass gerade Migrant:innen überdurchschnittlich von geringen finanziellen und zeitlichen Möglichkeiten zur selbstfinanzierten Weiterbildung betroffen sind und zudem häufiger in Branchen arbeiten, die von sich weniger weiterbildungsintensiv sind, verstärkt die Tendenz zur niedrigeren Weiterbildungsquote für sie noch zusätzlich. Gerade angesichts des Rufs nach Fachkräften wäre also perspektivisch die Investition in die Qualifizierung dieser Zielgruppe ein Gewinn sowohl für Arbeitnehmer:innen wie auch Arbeitgeber und die sozialstaatlichen Budgettöpfe.

Resümee: Neue Antworten der Weiterbildung im Lichte des Fachkräftebedarfs

In der formalen und non-formalen Weiterbildung zeigen sich auch für Personen mit anderen Erstsprachen als Deutsch – vor allem jene mit niedrigen Kenntnissen – in Österreich deutliche „Sticky Floors“, also sogenannte klebrige Böden. Sie erschweren gerade jenen Personengruppen den Bildungs- und Berufsaufstieg, welche ohnehin aufgrund geringerer Ausgangsressourcen am unteren Ende der Bildungs- und Berufsleiter stehen. Zwar machen sie nur einen kleinen Teil der Bevölkerung im Erwerbstätigenalter aus, für sie ist die Teilnahme an Weiterbildung allerdings erheblich erschwert.

Um diesen Mechanismus zu entschärfen, sind eine Reihe von Antworten nötig: von einer möglichst frühzeitig ansetzenden und effizienten Deutschförderung im Elementar- und Schulbereich über mehr Flexibilität bei Angeboten der Weiterbildung (auch, aber nicht nur in Bezug auf Sprachen), bis hin zu bezahlter Freistellung für Weiterbildung oder innerbetrieblichen Angebote (die auch für Niedriglohnbeschäftigte realistisch nutzbar sind) sowie zum Ausbau der öffentlichen Förderungen.