Der KI-Hype ist da, die Erwartungshaltungen drohen eine Blase zu bilden, die Arbeit der Implementierung und Gestaltung hat jedoch erst begonnen!

Eine Studie des MIT kommt zu dem Schluss, dass über 95 Prozent der generativen KI-Projekte in den Betrieben scheitern. Der Weg aus der Testphase in die Implementierung von regulären betrieblichen Prozessen und Abläufen erweist sich oft als zu herausfordernd. Eine zentrale Hürde ist, rasch einschätzen zu können, wann das System falsch liegt. Wenn das nicht gelingt, muss es laufend kontrolliert werden und jede erhoffte Arbeitsersparnis bleibt aus.

In etwa 92 Prozent des BIP-Wachstums der USA im ersten Halbjahr 2025 beruht auf Investitionen in den rasanten und teuren Ausbau von KI-Rechenzentren und rund 80 Prozent der Zuwächse von US-Aktien basieren auf KI-Firmen wie Nvidia oder Microsoft. Die US-Wirtschaft hängt also im Wesentlichen an einer Wette auf den Durchbruch von KI in Wirtschaft und Gesellschaft und der Möglichkeit, dort all das investierte Geld mit erfolgreichen KI-Lösungen wieder zurückverdienen zu können. Der Konsum in den USA schwächelt, die Beschäftigungsdynamik auch und Investitionen werden aus nahezu allen Bereichen abgezogen und in den Ausbau der KI-Kapazitäten gesteckt.

Zur Beantwortung der Frage aber, ob KI nun eine Blase oder nur ein Boom ist, spielt die Zeit eine wesentliche Rolle. Denn auch wenn einige der aktuellen Treiber der KI-Investitionen daran scheitern werden, die getätigten Investitionen im Markt zurückzuverdienen, bevor sie das Vertrauen der Aktionär:innen verlieren: Die KI kann langfristig dennoch all die Erwartungen einer „general purpose technology“ (GPT), einer Allzweck- oder Basistechnologie des 21. Jahrhunderts, erfüllen. Es ist also notwendig, die gigantischen Investitionen in den rasanten Ausbau der KI-Technologie getrennt von dem langfristigen Potenzial der Technologie zu betrachten. Ähnlich sieht es auch mit den Spekulationen um die Auswirkungen von KI in der Arbeitswelt aus. Die Herausforderungen bei der Implementierung bedeuten auch, dass die Veränderung Zeit braucht. Zeit, die genutzt werden will für betriebliches und individuelles Lernen, für Investitionen, den Aufbau von Infrastrukturen und die Weiterentwicklung von betrieblicher Mitbestimmung, organisatorischen Abläufen und betrieblichen Geschäftsmodellen.

KI als Allzweck- und Basistechnologie des 21. Jahrhunderts

Die OECD bewertet Künstliche Intelligenz als neue Schlüsseltechnologie, die ähnlich wie Elektrizität oder das Internet die Wirtschaftsstrukturen langfristig prägen kann. Als Basistechnologie kann KI Innovationssprünge in sämtlichen Branchen, von Gesundheit bis Mobilität, anstoßen.

Dabei tritt dieses Potenzial anders als oft angenommen nicht direkt und unmittelbar ein, sondern erfordert zunächst eine Reihe an komplementären Investitionen und Innovationen. Wissens- und Qualifikationslücken müssen überwunden, Investitionen in Infrastrukturen getätigt und organisatorische und prozessuale Anpassungen vorgenommen werden. In der Überwindung dieser Hürden liegt die Systeminnovation, die der KI zum produktiven Durchbruch verhilft. Nicht die Erfindung der Dampfmaschine oder später des Elektromotors, sondern die Elektrifizierung und die Systeminnovation „Fließband“ 40 Jahre später halfen das Produktivitätswachstum zu entfalten, welches die erste industrielle Revolution beschreibt. Ähnlich wie auch damals steht nun also die Frage im Raum, wem es am besten gelingen wird, KI-Technologien in die Breite zu tragen und dort über Systeminnovationen produktiv werden zu lassen.

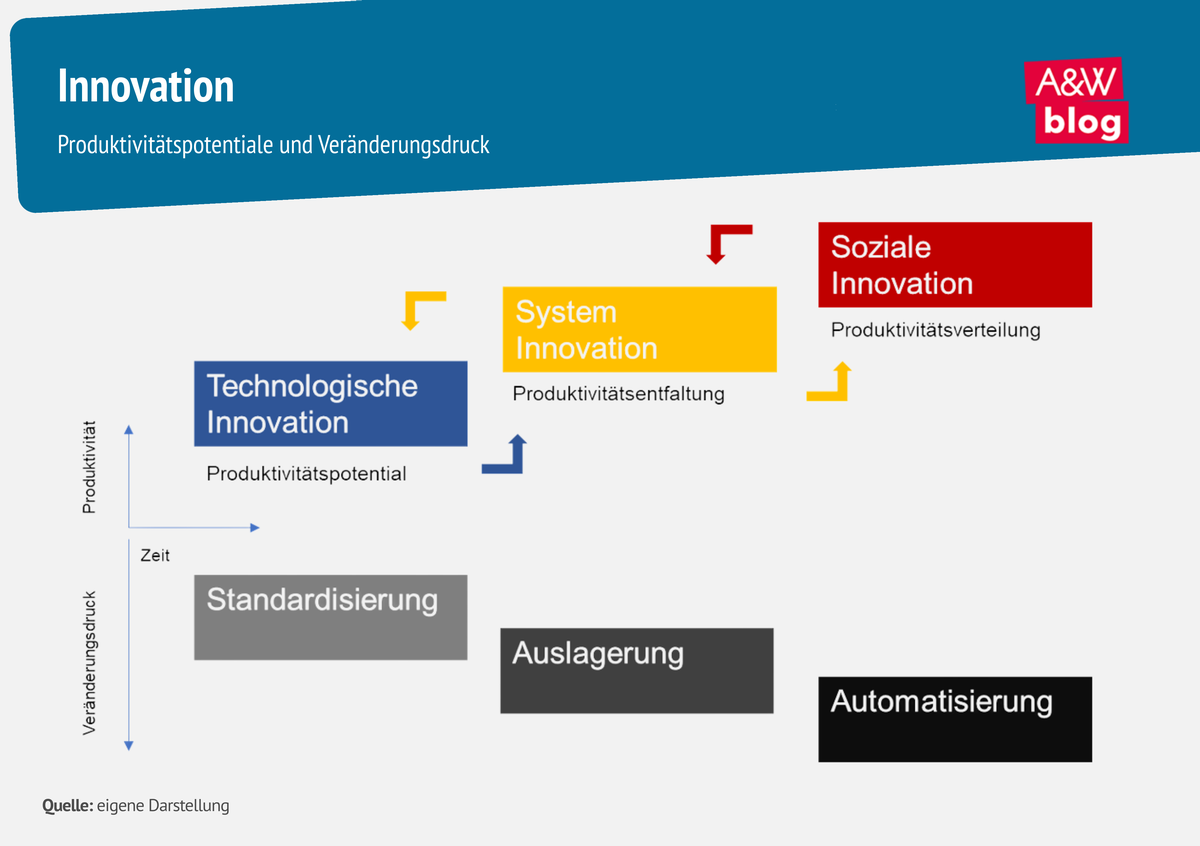

Jeffery Ding beschreibt in seinem Buch, wie Technologien den Aufstieg von Großmächten wie England und später den USA prägen. Dabei geht es ihm zufolge weniger um die Frage, wer als Erster eine solche Technologie erfindet, sondern darum, diese in sämtlichen Bereichen zu diffundieren und durch zahlreiche anknüpfende Innovationen produktiv werden zu lassen. Dabei stehen wir erst ganz am Anfang. Darin liegen die eigentlichen Chancen von Schlüssel- und Basistechnologien. Hier ist auch für Europas Unternehmen und Beschäftigte noch alles erreichbar. Wenn es gelingt, das Produktivitätspotenzial der technologischen Innovation über die Systeminnovation zur Entfaltung zu bringen, kann auch über die soziale Innovation die Verteilung erfolgen. Keine technologische oder Systeminnovation führt automatisch zu gestiegener Produktivität und fair verteiltem Wohlstand. Erst gezielte politische Maßnahmen und betriebliche Mitbestimmung können dies sicherstellen. Was jedoch jede technologische Innovation nach sich zieht, ist ein gewisser Anpassungsdruck. Einmal da, bekommt man den Dschinn nicht wieder in die Flasche und muss Kompetenzen, Wettbewerb, rechtliche und institutionelle sowie betriebliche Anpassungen gestalten.

Wo stehen Europa und Österreich im Rennen um die KI-Technologieführerschaft?

Die Rechenzentren und die darin verbauten Chips sind die Infrastruktur der KI-Technologie, die Gleise für den KI-Zug – oder die Schaufeln für den KI-Goldrausch. In den USA finanzieren die Tech-Giganten den Ausbau dieser Infrastrukturen privat, zunehmend aber auch außerhalb ihrer Bilanzen über eigene Trägervehikel. Diese Trägervehikel nehmen Kredite für den Ausbau und Betrieb auf und haben Banken, Versicherungen, aber auch Pensions- und Immobilienfonds als Gläubiger. Damit baut sich ein gewisses systemisches Risiko auf.

Die EU wiederum versucht dies im Rahmen ihrer AI-First-Strategie über die Errichtung von AI-Factorys und AI-Gigafactorys aus dem EU-Haushalt, Beiträgen von teilnehmenden Staaten und Privatmitteln zu stemmen. Über 19 AI-Factorys in 16 Mitgliedstaaten gibt es bereits. Eine davon entsteht auch in Wien aus einer Kooperation der TU Wien und des AIT. Bis zu fünf dezidierte KI-Superrechenzentren sollen folgen. Direkter und mitunter vielversprechender ist ein Ansatz, bei dem sich öffentliche und private Akteure zusammenschließen, um gemeinsam die KI-Infrastruktur aufzubauen, die sie für ihre Anwendungen brauchen, um so im Verbund von Synergien zu profitieren, ohne Souveränität zu verlieren.

Die Schaffung der Infrastrukturen ist dabei jedoch nur der erste Schritt. Der zweite ist es, diese auch produktivitätssteigernd zu nutzen. Österreich ist in Bezug auf Investitionen in die Digitalisierung bisher kein Vorreiter. Für Europa und noch deutlicher für Österreich herausfordernd ist die Tatsache, dass der technologische Wandel, sowohl in Produktion als auch Diffusion, vor allem von Unternehmensgiganten angeführt wird. Etablierte Tech-Konzerne haben enorme Vorteile darin, die nötigen Talente anzuziehen und Investitionen zu stemmen, mit entsprechender Aussicht auf Skalenerträge.

Österreichs kleinteilige Wirtschaftsstruktur weist mit ihren vielen KMUs zwar eine Vielzahl resilienter Nischenchampions auf, diese tun sich jedoch schwer, die erforderlichen Investitionen in die Digitalisierung ihrer Betriebe zu tätigen und die nötige betriebliche Aus- und Weiterbildung ihrer Beschäftigten laufend sicherzustellen. Ohne laufende Investitionen in die betriebliche Digitalisierung reduzieren sich die möglichen Prozess-, Produkt- und Geschäftsmodellinnovationen und ohne eine kontinuierliche betriebliche Aus- und Weiterbildung fehlen die entsprechenden Kompetenzen für Anwendung und Entwicklung im Betrieb. Grundsätzlich mag es reichen, wenn KMUs etwas zeitversetzt nachziehen, wenn es aber generell an Pionieren mangelt, droht die Entwicklung in Branchen und Regionen stattzufinden, von wo aus sie dann nicht mehr ohne Weiteres übernommen werden können. Europa fehlen in dem Zusammenhang in gewisser Weise auch die digitalen Airbusse bzw. Hyperscaler. Denn die hohe Konzentration und Marktmacht in Digitalmärkten insbesondere bei US-Tech-Konzernen führt auch zu einer Bündelung von Produktivitätsgewinnen bei wenigen Superstars außerhalb Europas.

Europa hat immer noch in vielen Bereichen nicht nur Spitzenforscher:innen, sondern auch Spitzen-Fachkräfte und -Anwender:innen: viele kompetente Menschen in den unterschiedlichsten Branchen und Unternehmen. Dieses Potenzial gilt es zu nutzen, um die Basistechnologie KI in der Breite der Anwendungen menschzentriert, datenschutzorientiert und ökologisch nachhaltig Wirkung entfalten zu lassen. Sonst bleibt bessere Werbung und umfassendere Kontrolle übrig. Investitionen in Infrastrukturen und Qualifikationen sowie eine betriebliche Mitbestimmung und partizipative Auseinandersetzung mit der Technologie und dem eigenen Geschäftsmodell sind entscheidend, wenn KI im Betrieb produktiv eingesetzt werden soll. Dieser Herausforderung müssen wir uns stellen, wenn wir nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden möchten!