Die schwache Konjunktur setzt den österreichischen Arbeitsmarkt unter Druck. Fast 370.000 Menschen suchen derzeit nach einem Job. Frauen sind besonders stark betroffen – ihre Erwerbsarbeitslosigkeit stieg zuletzt deutlich schneller als die der Männer. Die Gründe sind vor allem Kündigungen in frauendominierten Branchen sowie strukturelle Benachteiligungen am Arbeitsmarkt. Es braucht einmal mehr eine geschlechtersensible Arbeitsmarktpolitik.

Die aktuelle Lage am österreichischen Arbeitsmarkt

Zur Interpretation der Lage am Arbeitsmarkt muss sowohl die Beschäftigungs- als auch die Arbeitslosenentwicklung in den Blick genommen werden. Trotz der mehr als zwei Jahre andauernden Rezession hat die Zahl der unselbstständig Beschäftigten von Jahresbeginn 2025 bis August leicht zugenommen, wenn auch nur um 0,2%.Bei der Arbeitslosigkeit ist die Situation jedoch weiter angespannt. Im August 2025 waren insgesamt 301.421 Personen in Österreich arbeitslos gemeldet, weitere 65.699nahmen an einer AMS-Schulung teil. Damit sind fast 15.000 mehr Menschen ohne Job als im Vorjahresmonat. Die Prognosen des WIFO zeichnen ein ernüchterndes Zukunftsbild: Demnach dürfte die Arbeitslosenquote heuer von 7,0% im Jahr 2024 auf 7,5% weiter ansteigen.

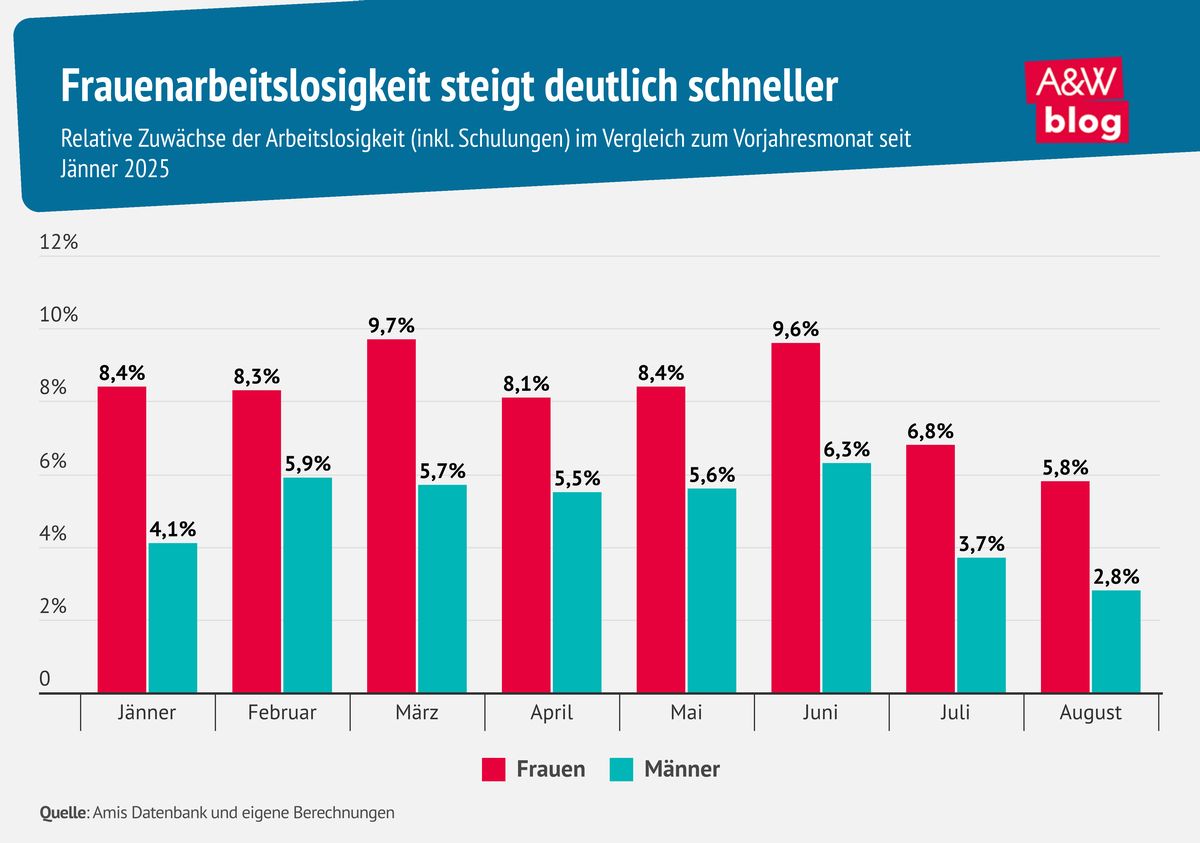

Bei der Betrachtung der einzelnen Bevölkerungsgruppen zeigt sich, dass die anhaltende Konjunkturschwäche verstärkt Frauen ihren Job kostet. Ihre Erwerbsarbeitslosigkeit steigt seit Ende letzten Jahres deutlich stärker als bei den Männern. Im August 2025 waren in Österreich 175.684 Frauen ohne Job – ein Plus von +5,8% gegenüber August 2024. Zum Vergleich: Bei den Männern stieg die Zahl der Arbeitslosen um langsamere +2,8% auf 191.436 Personen.

Lag die Arbeitslosenquote von Frauen in den vergangenen zehn Jahren – außer während der Pandemie – zumeist ein bis zwei Prozentpunkte unter jener der Männer, stieg sie im August 2025 mit 7,1% knapp über das Niveau der Männer (7,0%). Dies kann als Warnsignal für die Erwerbsintegration von Frauen gesehen werden. Probleme sind zum Beispiel die starke Segregation am Arbeitsmarkt, also die ungleiche Verteilung von Frauen und Männern auf Branchen und Hierarchieebenen, eine Zunahme von atypischen Beschäftigungsverhältnissen bei Frauen sowie strukturelle Diskriminierung, die einen Wiedereinstieg erschwert.

Besonders betroffen von Kündigungen sind Frauen über 50 Jahren, unter ihnen stieg die Arbeitslosigkeit im August um +9,0% im Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung ist besorgniserregend, da vor allem ältere Arbeitnehmer:innen ein höheres Risiko haben, in die Langzeitarbeitslosigkeit zu rutschen. Einen starken Zuwachs gab es auch bei Frauen mit Migrationshintergrund. Ihre Arbeitslosigkeit liegt im August +8,5% über dem Vorjahreswert. Zum Vergleich: Bei Frauen ohne Migrationshintergrund machte der Anstieg nur +4,0% aus. Diese Entwicklungen zeigen, dass sich beim Risiko, von Erwerbsarbeitslosigkeit betroffen zu sein, unterschiedliche Diskriminierungsmerkmale überschneiden. In Zeiten wirtschaftlicher Stagnation sind es häufig Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund und gesundheitlich eingeschränkte Arbeitnehmer:innen, welche als Erste ihren Job verlieren. Und oftmals als Letzte wieder in die Anstellung finden.

Vor allem frauendominierte Branchen betroffen

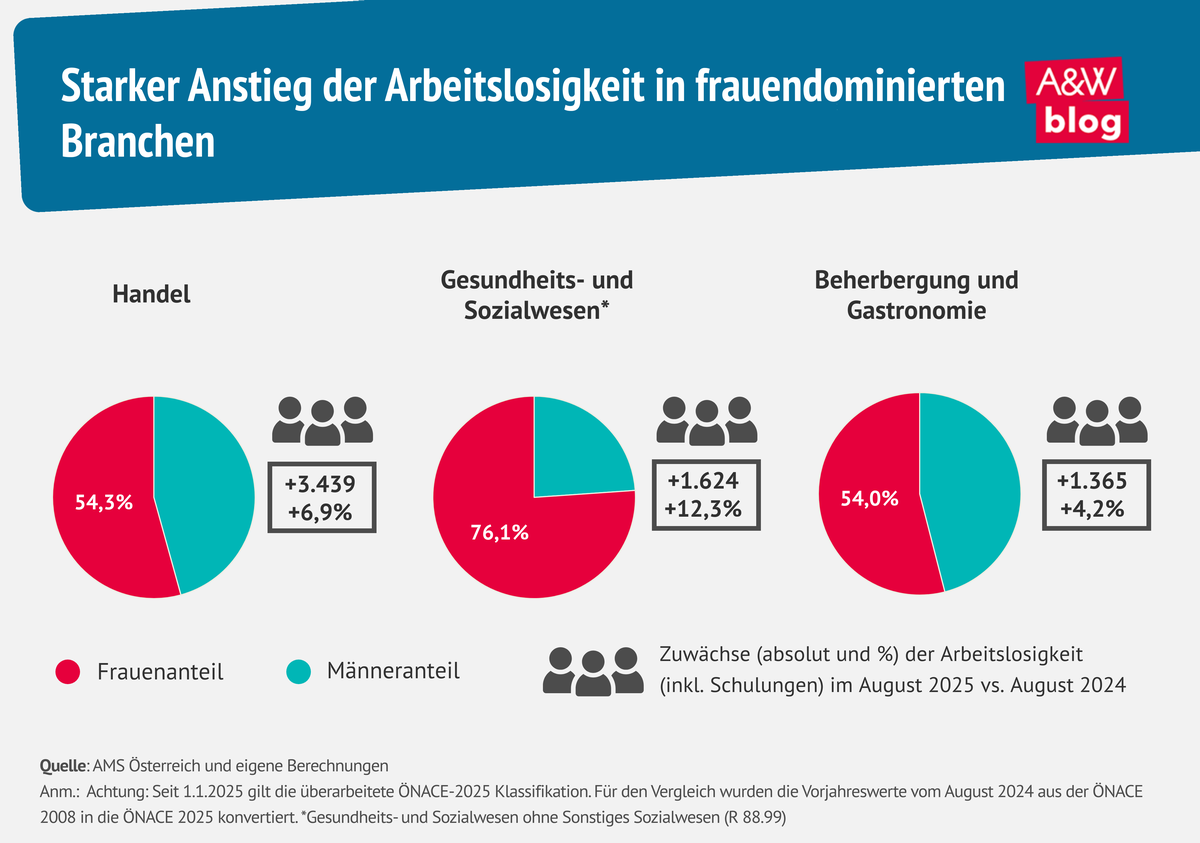

Einen Anhaltspunkt für den schnelleren Anstieg der Frauenarbeitslosigkeit liefert die starke Segregation des Arbeitsmarktes. Vor allem in Branchen, in denen viele Frauen beschäftigt sind, haben in den letzten Monaten viele Menschen ihren Job verloren. So etwa im Handel: Im August 2025 waren hier um 3.439 mehr Personen arbeitslos gemeldet als im Vorjahr, ein Anstieg von +6,9%. Einen Großteil der Jobverluste gab es mit rund 1.650 Personen in Einzelhandel, wo zu zwei Dritteln Frauen beschäftigt sind. Hier ist die Beschäftigung mit -2,2% ebenfalls stark zurückgegangen. Die anhaltende Konsumschwäche, Teuerung und eine zunehmende Konkurrenz durch den Onlineversand belasten die Branche. Viele Unternehmen reagieren mit Personalabbau, Filialschließungen oder der Auslagerung von Verwaltungstätigkeiten nach Osteuropa und Asien, wie zuletzt beim Diskonter Hofer. Hinzu kommt, dass der Handel traditionell durch hohe Fluktuationsraten geprägt ist und viele Dienstnehmer:innen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen tätig sind. Solche Stellen dienen Unternehmen häufig als „Flexibilitätspuffer“ und werden bei Filialschließungen oder Umstrukturierungen besonders schnell abgebaut.

Auch im Gesundheits- und Sozialwesen zeigt sich ein besorgniserregendes Bild: Zwar nahmen die Beschäftigtenzahlen zu (+4,4%), gleichzeitig lag die Arbeitslosigkeit im August 2025 um +12,3% höher als im Vorjahr. Auch dieser Sektor ist stark feminisiert und durch niedrige Einkommen, hohe Arbeitsbelastung sowie unsichere Arbeitsverhältnisse geprägt. Der hohe Anteil an weiblichen Beschäftigten in Sozial- und Gesundheitsberufen schlägt sich dabei auch in den Arbeitslosenzahlen nieder. So liegt der Anteil an arbeitslos vorgemerkten oder in AMS-Schulungen befindlichen Frauen an allen Vorgemerkten im Gesundheit- und Sozialbereich mit 63,5% deutlich über dem Durchschnitt über alle Wirtschaftsklassen (48%). Starke Anstiege in der Arbeitslosigkeit gab es zudem bei der Warenherstellung (+6,7%), im Verkehr und Lagerei (+5,9%) sowie in der Beherbergung und Gastronomie (+4,2%). Die Entspannung in einigen männerdominierten Branchen, wie etwa im Bau (-1,4%), wirkt sich hingegen positiv auf die Arbeitslosigkeit unter Männern aus.

Doppelte Vulnerabilität von Frauen am Arbeitsmarkt

Im Bezug auf Erwerbsarbeitslosigkeit sind Frauen in doppelter Hinsicht vulnerabel. Sie erleben am Arbeitsmarkt ohnehin strukturelle Diskriminierung: So erhalten sie oftmals ein niedrigeres Einkommen als Männer, haben schlechtere Aufstiegsaussichten und sind häufiger in Branchen mit geringer kollektivvertraglicher Entlohnung und prekären Verhältnissen beschäftigt. Hinzu kommt, dass sie weiterhin einen Großteil der unbezahlten Haus- und Betreuungsarbeiten leisten, wodurch ihre Chancen auf den (Wieder-)Einstieg ins Berufsleben zusätzlich geschmälert werden.

Die geschlechtsspezifischen Unterschiede beim Einkommen schlagen sich auch auf die Versicherungs- und Sozialleistungen durch. So erhalten Frauen mit 1.125 Euro im Durchschnitt ein deutlich geringeres monatliches Arbeitslosengeld als Männer, welche 1.341 Euro beziehen. Das erhöht ökonomische Abhängigkeiten und hat zur Folge, dass Frauen in der Arbeitslosigkeit besonders armutsgefährdet sind. Vergangene Beschäftigungskrisen haben zudem gezeigt, dass sich Frauen nach einem Jobverlust häufig gänzlich aus dem Arbeitsmarkt zurückziehen (und auch nicht mehr als arbeitslos, sondern „erwerbsfern“ gezählt werden). Die Gründe sind nicht der mangelnde Wille, sondern die Erfahrung eines Arbeitsmarktes, der Frauen systematisch an den Rand drängt.

Jetzt handeln: Geschlechtersensible Arbeitsmarktpolitik

Die Zahlen machen deutlich: In der aktuellen Konjunkturschwäche verlagert sich Erwerbsarbeitslosigkeit zunehmend in Branchen, in denen Frauen einen Großteil der Beschäftigten stellen. Um dem entgegenzuwirken, braucht es eine geschlechtersensible Arbeitsmarktpolitik. Dazu gehört etwa:

- Der Abbau von Ausgrenzungsmechanismen am Arbeitsmarkt durch eine Aufstockung der bundesweiten Mittel für Förderungen und Qualifizierungsprogramme des AMS, die Frauen und andere gefährdete Gruppen beim (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt unterstützen. Insbesondere gemeinnützige Träger, die im Auftrag des AMS Frauen bei der Verbesserung ihrer Situation am Arbeitsmarkt unterstützen, müssen ausreichend finanziert werden. Damit diese Maßnahmen wirksam greifen, müssen die Angebote stärker auf die unterschiedlichen Lebensrealitäten von Frauen und Subgruppen, wie Alleinerziehende, Migrantinnen oder ältere Frauen, zugeschnitten sein. Ebenso entscheidend ist eine ausreichende finanzielle Absicherung während der Teilnahme an Qualifizierungsprogrammen.

- Rahmenbedingungen, die Frauen Erwerbstätigkeit, Wiedereinstieg oder die Erhöhung der Erwerbsarbeitsstunden ermöglichen, wie ein flächendeckendes, hochqualitatives und leistbares Angebot an Kinderbetreuung und Pflege, müssen verbessert werden. Ebenso wichtig sind zielgerichtete Maßnahmen, die Anreize für eine geschlechtergerechtere Teilung der unbezahlten Sorgearbeit setzen (z. B. Erhöhung unübertragbarer Partneranteile bei Elternkarenz und Kinderbetreuungsgeld).

- Es braucht verbindliche Antidiskriminierungs- und Frauenfördermaßnahmen in Betrieben, um mehr Gleichstellung bei Einkommen und Aufstiegschancen zu schaffen. Für die rasche und vollständige Umsetzung der EU-Richtlinie zu Lohntransparenz müssen Einkommen im Betrieb für alle Beschäftigten offengelegt werden. Zusätzlich müssen Arbeitsbedingungen altersgerecht gestaltet und Übergänge in die Pension verbessert werden, um zu verhindern, dass Frauen aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen aus dem Erwerbsleben gedrängt werden.

- Eine Stärkung und diverse Ausgestaltung betrieblicher Mitbestimmungsstrukturen verbessert nicht nur die Vertretung von Diskriminierungsbetroffenen, sondern nützt allen Beschäftigten. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass Betriebsrät:innen entscheidend sind, wenn es um Alternativen zur Kündigung geht. Wo solche Strukturen fehlen, muss der Staat Schutzmechanismen schaffen. Dazu zählen neben Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung speziell für gefährdete Gruppen auch eine gendergerechte Reformierung der Arbeitslosenversicherung, um zu verhindern, dass Arbeitslosigkeit zur Armutsfalle wird.