Sexuelle und geschlechtsbezogene Belästigung ist in männerdominierten Branchen in Niederösterreich weit verbreitet. Vor allem Frauen berichten von Übergriffen, Machtmissbrauch und Alltagssexismus. Trotz gesetzlicher Schutzmechanismen und wachsender Sensibilisierung bleibt das Thema häufig tabuisiert oder wird verharmlost.

Ein unterschätztes Problem

Sexuelle und geschlechtsbezogene Belästigung am Arbeitsplatz stellt ein ernst zu nehmendes und weit verbreitetes Problem mit tiefgreifenden Folgen für Betroffene und das Arbeitsumfeld dar, wobei insbesondere Frauen betroffen sind. Traditionelle Geschlechterrollen, strukturelle Machtverhältnisse und der Wunsch nach einem positiven Branchenimage erschweren die offene Auseinandersetzung. Eine aktuelle Studie der Abteilung Frauenpolitik der Kammer für Arbeiter und Angestellte Niederösterreichs liefert erstmals systematische Daten zu Erfahrungen von Beschäftigten in männerdominierten Branchen wie Industrie, Gewerbe und dem IT-Bereich. Zwischen November 2024 und März 2025 wurden dazu Beschäftigte aus „Industrie und Gewerbe“ sowie „Information und Kommunikation“ online befragt. Die Befragung richtete sich vorwiegend an Frauen, erfasste aber auch die Erfahrungen von Männern.

Die gesetzliche Lage ist klar! Sexuelle und geschlechtsbezogene Belästigung im Gleichbehandlungsgesetz

Das österreichische Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) definiert sexuelle Belästigung (§ 6) als unerwünschtes, anstößiges Verhalten sexueller Natur, das die Würde einer Person verletzt, eine feindselige Arbeitsumwelt schafft oder dienstliche Nachteile nach sich zieht. Dazu zählen körperliche Übergriffe, Gesten, Blicke, Worte und Bilder. Geschlechtsbezogene Belästigung (§ 7) betrifft würdeverletzendes Verhalten aufgrund des Geschlechts, Familienstandes oder von Betreuungsaufgaben.

Arbeitgeber:innen sind gesetzlich verpflichtet, Belästigung zu verhindern und bei Bekanntwerden unverzüglich zu handeln. Präventive Maßnahmen – etwa klare Positionierungen, Schulungen, Kommunikationsangebote oder Beschwerdestellen – sind entscheidend, ebenso wie die Rolle von Betriebsrät:innen, die Rechte vermitteln, Maßnahmen einfordern und Präventionskonzepte mitgestalten.

Forschungsstand: Jede vierte erwerbstätige Frau in Österreich betroffen

Laut Statistik Austria (2022) hat jede vierte erwerbstätige Frau in Österreich im Laufe ihres Arbeitslebens Erfahrungen mit sexueller Belästigung gemacht. Häufige Formen sind anzügliche Blicke, sexuelle Bemerkungen oder unerwünschter Körperkontakt. Täter:innen sind dabei oft Kolleg:innen, Vorgesetzte oder Kund:innen. Die Folgen für Betroffene sind gravierend: psychische Belastung, geringere Arbeitszufriedenheit, häufige Arbeitsplatzwechsel und langfristige Karriereeinbußen. Studien belegen, dass weibliche Beschäftigte in männerdominierten Branchen in spezifischer Weise von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und von (sexueller) Belästigung und Gewalt betroffen sind (Larsson et al. 2023, Bergmann et al. 2025, Sorger & Bergmann 2018). Fehlende Unterstützung kann zum Ausstieg aus diesen Berufsfeldern führen und für Unternehmen entstehen hohe Kosten durch Produktivitätsverluste, Fluktuation und Imageschäden (Coly & Suteau 2025). Eine Null-Toleranz-Kultur hingegen stärkt Betriebsklima, Mitarbeiter:innenbindung und Arbeitgeberattraktivität. Da die Forschung zeigt, dass ungleiche Geschlechterverhältnisse zentrale Risikofaktoren sind, sollte Prävention daher besonders in männerdominierten Branchen ansetzen.

Belastendes Arbeitsklima: „Alltagssexismus“ und „dreckige Herrenwitze“

Die aktuelle Studie verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Arbeitsklima und geschlechtsbezogener Belästigung. So empfinden 18 Prozent der Männer und über ein Drittel der befragten Frauen den Umgang im Unternehmen als wenig wertschätzend.

„Oft wird meine Aussage ignoriert – sagt ein Mann genau das Gleiche, wird er bejubelt.“

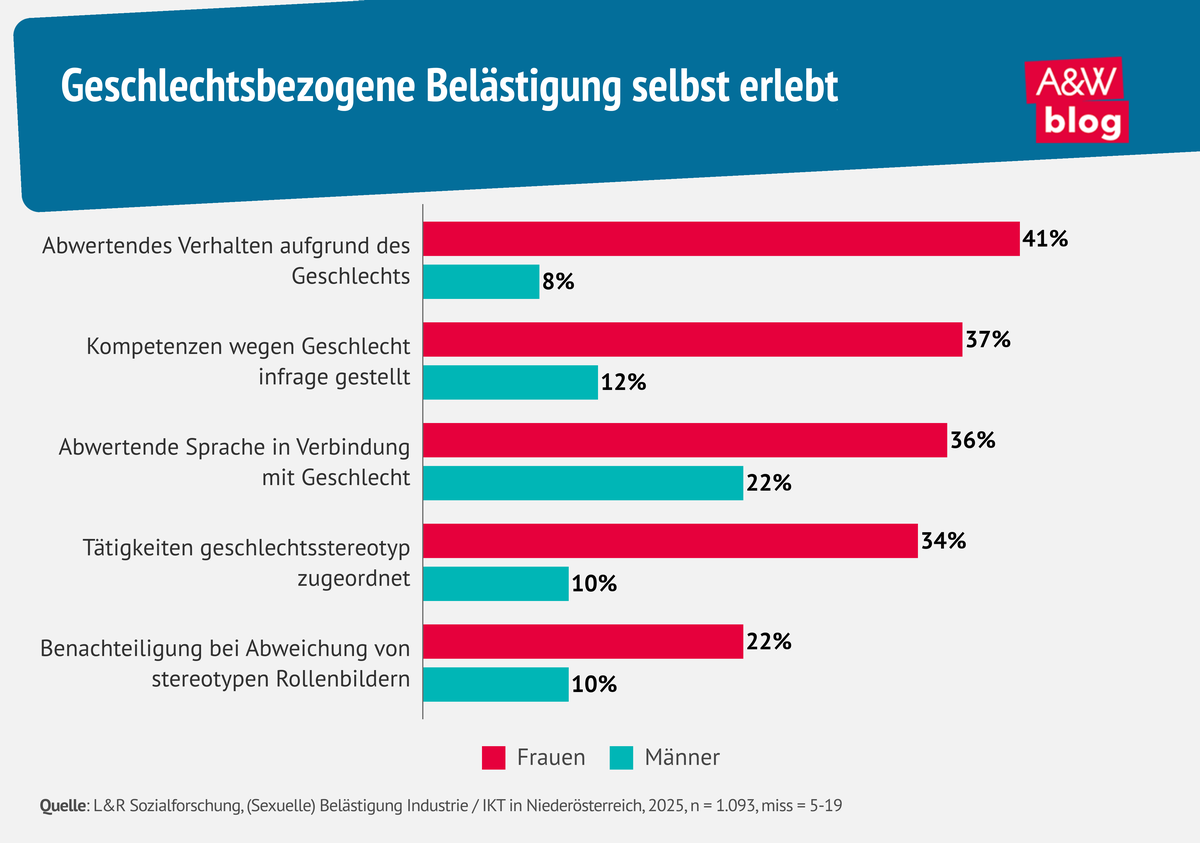

Dass Frauen häufiger unterbrochen werden als Männer, dass sie bestehenden Geschlechterstereotypen ausgesetzt sind und sich stärker beweisen müssen oder dass sie für Aufgaben wie Kaffeekochen und Saubermachen zuständig sind, auch wenn dies nicht Teil des Berufs ist, sind Erfahrungen, die viele der weiblichen Beschäftigten in den ausgewählten Branchen teilen. Insgesamt geben 62 Prozent der Frauen an, mindestens eine Form von geschlechtsbezogener Belästigung erlebt zu haben. Bei den Männern trifft dies auf circa ein Drittel zu.

Sexuelle Belästigung in Betrieben: von subtilen Blicken, verbaler Herabwürdigung, Machtmissbrauch und sexistischen Kulturen

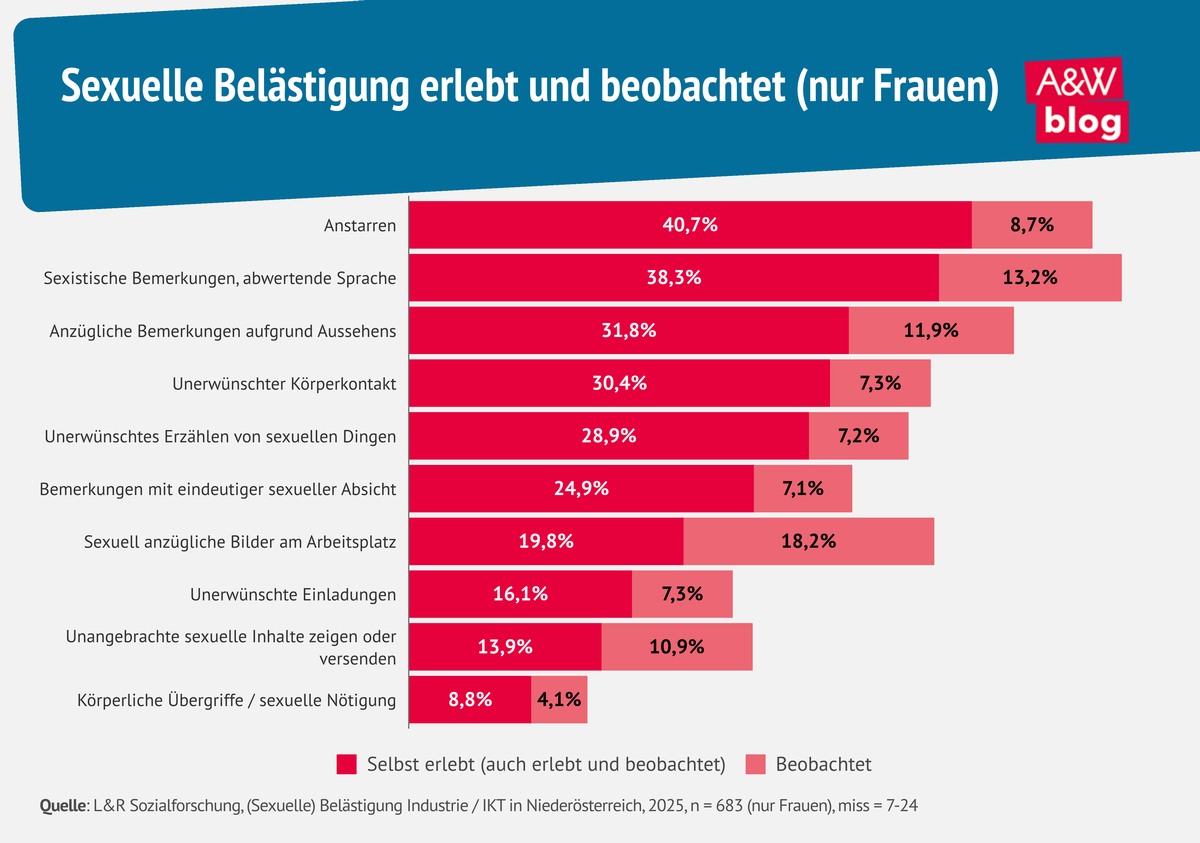

Knapp die Hälfte der Beschäftigten hat in den ausgewählten Branchen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Frauen sind mit 57 Prozent deutlich stärker betroffen als Männer (35 Prozent). Am häufigsten erleben weibliche Beschäftigte unangebrachtes Anstarren, sexistische Bemerkungen und Witze, anzügliche Bemerkungen aufgrund des Aussehens sowie unerwünschten Körperkontakt. Aus den offenen Antworten geht hervor, dass die Fälle von eher subtilen Formen bis hin zu massiven körperlichen Übergriffen reichen, häufig in Verbindung mit männlich dominierten Machtverhältnissen.

„Führungskräfte, die immer wieder auf den Busen schauen, die einen immer wieder berühren (Schulter, Nacken,…), das sind sexuelle Übergriffe, die kaum jemand sieht/wahrnimmt.“

Auch Männer sind in den ausgewählten Branchen von sexueller Belästigung betroffen, sehr viel häufiger nehmen sie dabei allerdings eine „Beobachterrolle“ ein. Dies verweist auf tieferliegende, oft sexistisch geprägte Strukturen und Arbeitskulturen. Damit in Verbindung steht auch das Geschlechterverhältnis im Betrieb, wobei insbesondere Frauen in männlich dominierten Betrieben häufiger von sexueller Belästigung berichten.

Fehlende Reaktionen und Konsequenzen

Darüber hinaus zeigt die Erhebung, dass Fälle sexueller Belästigung häufig nicht gemeldet werden. Lediglich 26 Prozent der Betroffenen wenden sich an Vorgesetzte, 16 Prozent an den Betriebsrat (in jenen Betrieben, in denen ein Betriebsrat vorhanden ist). Frauen tun dies seltener als Männer, erhalten seltener Unterstützung und berichten häufiger über ausbleibende Reaktionen. Wird die Belästigung gemeldet, folgen meist milde Maßnahmen: Gespräche oder Verwarnungen, kaum Kündigungen oder Versetzungen. Strafanzeigen oder Schadenersatzforderungen sind noch seltener.

„Bei meiner letzten Firma wurde ich sexuell belästigt und mir wurde von einer höheren Führungskraft klargemacht, wenn ich so was erzähle, werde ich gekündigt ...“

Zudem zeigen sich Geschlechterunterschiede in den berichteten Maßnahmen, die in den Betrieben bestehen. Am häufigsten bekannt ist ein Verhaltenskodex oder ein Leitfaden im Unternehmen (42 Prozent), über den Männer deutlich häufiger berichten (51 Prozent) als Frauen (36 Prozent). Auch bei Schulungen, Ansprechpersonen oder arbeitsrechtlichen Konsequenzen geben Männer durchgehend in höherem Ausmaß an, dass sie diese aus ihrem Unternehmen kennen. Frauen berichten dagegen häufiger, keine Maßnahmen wahrgenommen zu haben.

Klare Hinweise auf Handlungsbedarf

Die Befragung verdeutlicht zum einen, dass sexuelle und geschlechtsbezogene Belästigung speziell in männerdominierten Branchen eine weitreichende Problematik im Arbeitsleben vieler Beschäftigter darstellt, und anderseits, dass ein zentrales Problem in der geringen Zahl an Meldungen bei (sexueller) Belästigung liegt. Viele Betroffene zögern, Vorfälle zu melden, aus Angst vor negativen Konsequenzen sowie mangelndem Vertrauen in betriebsinterne Verfahren. Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen ihre Verantwortung stärker wahrnehmen und sowohl präventive als auch reaktive Maßnahmen systematisch umsetzen.

„Es ist immer noch ein Tabu-Thema, als Opfer fühlt man sich in männerdominierten Branchen nicht ernst genommen bzw. hat man leicht das Gefühl zu übertreiben. Aufklärung und offener Umgang mit dem Thema ist wichtig, vor allem die Führungskräfte in den höheren Etagen müssen die Thematik deutlich ansprechen.“

Ein zentrales Handlungsfeld ist daher die Enttabuisierung. Unternehmen sollten das Thema offen ansprechen, Mitarbeitende und Führungskräfte sensibilisieren und klare Haltung zeigen. Schulungen, wie jene der Gleichbehandlungsanwaltschaft, bieten praxisnahe Unterstützung und fördern Diskussion sowie Reflexion. Zudem braucht es mehr Ressourcen, um die hohe Zahl an Betroffenen angemessen zu begleiten.

Wichtige Maßnahmen sind die Benennung von Vertrauenspersonen, die aktive Einbindung und Schulung der Betriebsrät:innen sowie transparente, niedrigschwellige und auf Wunsch anonyme Meldewege. Entscheidend ist, dass jede Meldung ernst genommen, fristgerecht bearbeitet und Schutzmaßnahmen im Sinne der Betroffenen umgesetzt werden. Dazu gehören klare Sanktionen bei Vorfällen, die konsequent angewandt und transparent kommuniziert werden.

Darüber hinaus sollten externe Fachstellen eingebunden, Unterstützungsangebote ausgebaut und deren Wirksamkeit regelmäßig überprüft werden. Ein kontinuierliches Monitoring, etwa durch Befragungen, trägt dazu bei, das Bewusstsein zu schärfen und Maßnahmen gezielt anzupassen.