Städte und Gemeinden spielen eine Schlüsselrolle im Klimaschutz, doch ihre finanziellen Spielräume sind stark eingeschränkt. Investitionen in Gebäudesanierung, öffentlichen Verkehr oder erneuerbare Energieträger bleiben oft aus – nicht aus mangelndem Willen, sondern wegen fehlender Mittel. Ein gezielter Klimainvestitionsfonds soll helfen, diese Lücken zu schließen. Zusätzlich sollte das Kriterium Klimaschutz auch bei bestehenden Förderungen gestärkt und eine Klimaschutz-Governance aufgebaut werden.

Die folgenden Analysen und Empfehlungen basieren auf einer aktuellen Studie des KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung, die die finanziellen Spielräume der Gemeinden (der Begriff inkludiert in Folge auch die Städte) für Investitionen sowie notwendige Reformen zur Stärkung kommunaler Klimainvestitionen analysiert.

Klimaschutz in Gemeinden: Mehrbedarf trifft auf Finanznot

Rund 30 Prozent der öffentlichen Investitionen in Österreich stammen von den Gemeinden – sie sind damit ein zentraler Akteur in der Klima- und Infrastrukturpolitik. Doch dieser Verantwortung stehen immer geringere finanzielle Spielräume gegenüber: Die Mittel der Gemeinden, welche für Investitionen zur Verfügung stehen, haben sich seit der Vor-Corona-Zeit halbiert und Förderprogramme reichen längst nicht aus, um den wachsenden Investitionsbedarf zu decken.

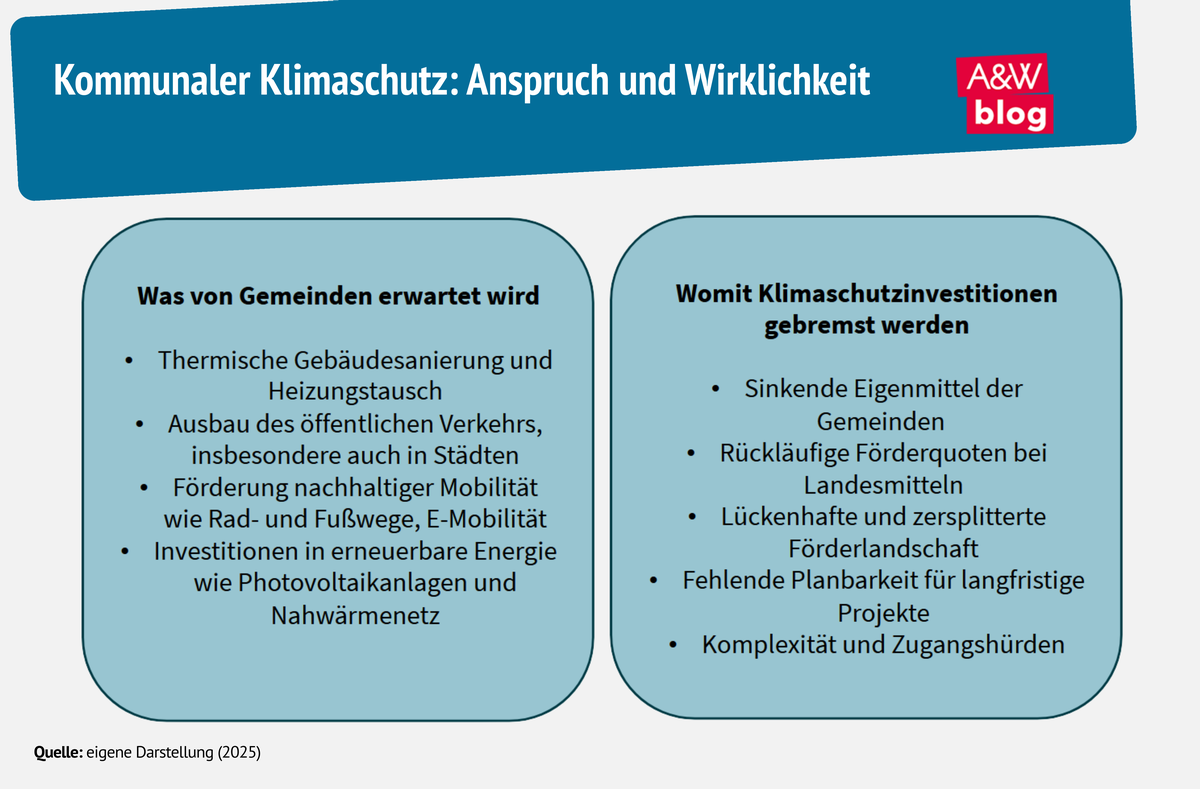

Die Investitionsbedarfe der Gemeinden in den Klimaschutz sind vielfältig. Kommunale Gebäude müssen saniert, der Umstieg auf erneuerbare Energie und Wärme forciert und der öffentliche Verkehr ausgebaut werden. Schätzungen zufolge brauchen Gemeinden dafür jährlich mindestens 1,3 bis 2,2 Milliarden Euro zusätzlich. Dem steht ein aktuelles Volumen für sämtliche kommunale Investitionen von 4,5 Mrd. Euro (2023) gegenüber. Das Investitionsniveau der Gemeinden müsste sich daher enorm erhöhen.

Förderungen unterstützen Klimaschutz in Gemeinden noch zu wenig

Es gibt zahlreiche Förderprogramme für kommunale Klimaprojekte – sowohl vom Bund als auch von den Ländern. Doch die Programme sind oft zeitlich begrenzt, intransparent und weisen häufig ein nur begrenztes Fördervolumen auf. Ein umfassendes Gesamtkonzept fehlt ebenso wie eine gezielte Mittelvergabe auf Basis konkreter Klimaziele. Lücken zeigen sich vor allem bei der Finanzierung von Gebäudesanierungen sowie bei innerstädtischen öffentlichen Verkehrsangeboten. Hinzu kommen unklare Zuständigkeiten und Kompetenzen.

Besondere Bedeutung für kommunale Investitionen haben die Gemeinde-Bedarfszuweisungen. Diese von den Bundesländern an die Gemeinden vergebenen Förderungen haben eine zentrale Bedeutung zur Finanzierung von Investitionen, sind jedoch meist noch nicht auf den Klimaschutz ausgerichtet. In einzelnen Bundesländern wie Salzburg oder Vorarlberg gibt es erste Ansätze, ökologische Kriterien zu berücksichtigen – aber das bleibt die Ausnahme.

Eine mögliche Lösung: ein kommunaler Klimainvestitionsfonds

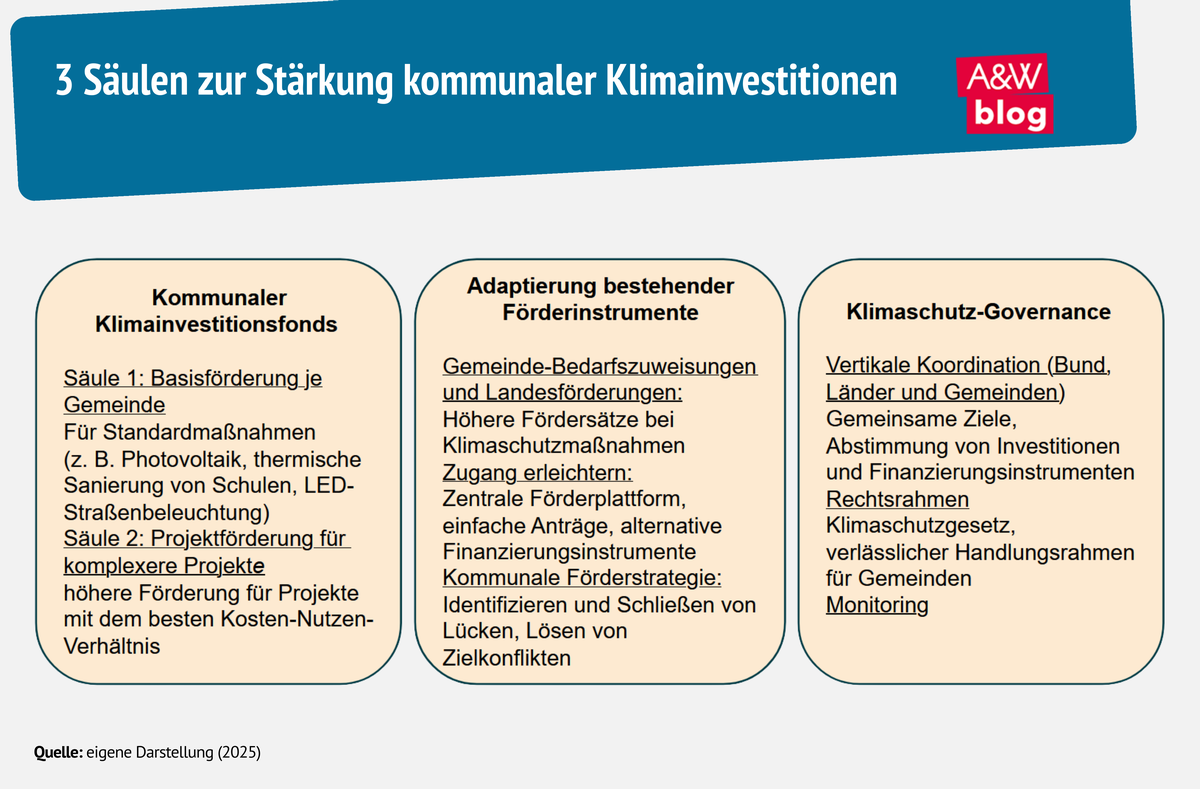

Um auf die oben genannten Herausforderungen zu reagieren, ist ein zentraler Vorschlag die Einrichtung eines kommunalen Klimainvestitionsfonds. Damit sollen Gemeinden langfristig und verlässlich bei Klimaschutzmaßnahmen unterstützt werden – unabhängig von ihrer Finanzkraft und befristeten Programmen. Der Fonds sollte langfristig dotiert sein und könnte zu Beginn mit jährlich 500 Millionen Euro starten (ohne Mittel für den städtischen öffentlichen Verkehr).

Hierzu werden zwei Säulen vorgeschlagen: Einerseits soll jede Gemeinde einen pauschalen Basisbetrag erhalten, mit dem bewährte Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt werden können – etwa energetische Sanierungen von Gemeindegebäuden, die Umstellung von Heizsystemen auf erneuerbare Energieträger oder die Installation von Photovoltaikanlagen. Damit wird auch kleineren oder finanzschwächeren Gemeinden der Einstieg in wirkungsvolle Klimainvestitionen erleichtert.

Andererseits sollen gezielt Projekte gefördert werden, die ein besonders hohes CO₂-Einsparpotenzial sowie eine gute Kosten-Nutzen-Relation oder besondere Innovationskraft aufweisen. Die Auswahl dieser Projekte soll auf Basis objektiver Kriterien erfolgen, um eine treffsichere Mittelvergabe zu ermöglichen und gleichzeitig Wettbewerb um die wirksamsten Lösungen zu fördern. Ein begleitendes Monitoring- und Evaluierungssystem sorgt für Transparenz und ermöglicht eine laufende Weiterentwicklung.

Ergänzend: Bestehende Instrumente weiterentwickeln

Der Fonds allein wird nicht reichen, um den notwendigen Ausbau des Klimaschutzes auf Gemeindeebene umzusetzen. Parallel braucht es eine Neuausrichtung bestehender Förderungen – insbesondere der Gemeinde-Bedarfszuweisungen. Förderquoten für Klimaschutzprojekte sollten erhöht und der Zugang zu den Mitteln erleichtert werden. Ein zentrales Förderportal könnte Transparenz schaffen und Gemeinden bei der Antragstellung unterstützen.

Auch die institutionelle Zusammenarbeit muss verbessert werden: Ein Koordinierungsgremium aus Bund, Ländern und Gemeinden könnte Klimaziele, Förderinstrumente und Investitionsstrategien abstimmen – idealerweise ergänzt durch ein Klimaberichtswesen, das Fortschritte sichtbar macht.

Fazit: Jetzt handeln – für klimafitte Gemeinden

Die von der EU und vom Bund vorgegebenen Klimaziele sind ambitioniert – und ohne die Gemeinden nicht zu erreichen. Doch diese brauchen finanzielle Sicherheit und klare Rahmenbedingungen, um langfristig planen und investieren zu können. Ein kommunaler Klimainvestitionsfonds wäre ein kraftvoller Hebel dafür.

Es braucht jetzt mutige politische Entscheidungen. Bund und Länder sollten gemeinsam den Klimainvestitionsfonds auf den Weg bringen – und damit den Gemeinden das geben, was sie brauchen: Handlungsspielraum für eine klimafitte Zukunft.

Der Beitrag basiert auf der Studie „Ausrichtung kommunaler Investitionen auf Klimaschutz“ des KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung.