Vor über 20 Jahren hat die EU die „Barcelona-Ziele“ beschlossen, um die Kinderbildung und -betreuung in ganz Europa zu verbessern, die Erwerbsbeteiligung von Frauen zu erleichtern und zu mehr Geschlechtergerechtigkeit beizutragen. In Österreich aber können berufstätige Eltern – besonders Frauen – wegen langer Wartelisten in der Kinderbetreuung, fehlendem Platzangebot und hoher Elternbeiträge Familie und Beruf nur schwer vereinbaren.

Für eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein gut ausgebautes Netz an institutionellen Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen unabdingbar. Daher hat der Europäische Rat bereits 2002, im Zuge der Beschäftigungsstrategie, die Barcelona-Ziele folgendermaßen definiert: Bis 2010 sollen 33 Prozent der Kinder unter drei Jahren und 90 Prozent der Kinder zwischen drei und dem gesetzlichen Einschulungsalter an frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung teilnehmen. Diese sogenannte „Barcelona-Quote“ soll den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen forcieren, Müttern die Erwerbstätigkeit erleichtern und zur Vermeidung von Frauenarmut beitragen.

Österreich bleibt bei Erreichung der Barcelona-Ziele säumig

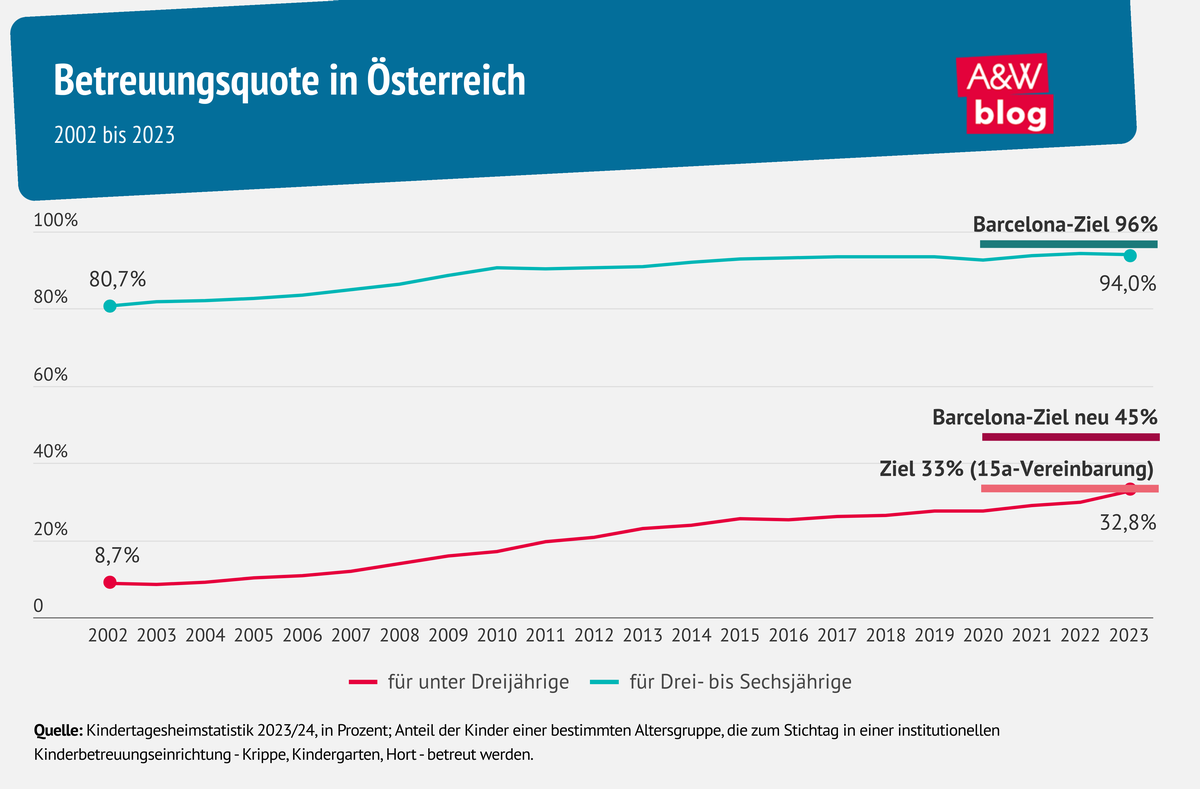

Das Barcelona-Ziel wurde Ende 2022 neu überarbeitet: Die EU-Länder sollen nun bis 2030 eine Betreuungsquote von 45 Prozent bei unter Dreijährigen und 96 Prozent bei Drei- bis Sechsjährigen erreichen. Für EU-Länder wie Österreich, welche die Ziele von 2002 noch nicht erreicht haben, hat man sich auf moderatere Zielwerte geeinigt:

- Mitgliedstaaten, deren durchschnittliche Betreuungsquote in den Jahren 2017 bis 2022 bei unter Dreijährigen weniger als 20 Prozent betrug, sollen eine 90-prozentige Steigerung des Betreuungsangebotes erreichen.

- Wenn die Betreuungsquote zwischen 20 und 33 Prozent lag, sollte eine Steigerung von 45 Prozent bzw. eine Betreuungsquote von mindestens 45 Prozent erreicht werden. Dies gilt für Österreich mit seiner Betreuungsquote (Anteil der Kinder einer bestimmten Altersgruppe, die zum Stichtag in einer institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung – Krippe, Kindergarten, Hort – betreut werden) 2017 bis 2021 von durchschnittlich nur 27,4 Prozent.

Das Ziel, in den nächsten Jahren die Betreuungsquote der unter Dreijährigen um mindestens 45 Prozent zu erhöhen, gilt für Österreich als unrealistisch. Österreich hält daher an der bestehenden nationalen 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern für die Kindergartenjahre 2022/23 bis 2026/27 fest. Diese Vereinbarung lässt die Barcelona-Ziele außen vor und bildet die Grundlage für Österreichs Investitionen und angestrebte Entwicklungen in der Elementarpädagogik. Demnach soll die Betreuungsquote der unter Dreijährigen bis 2026/27 lediglich auf 33 Prozent erhöht werden!

Ausbau der Kinderbildung und -betreuung mit angezogener Handbremse

Laut Kindertagesheimstatistik liegt die Betreuungsquote für unter Dreijährige in Österreich im Jahr 2023/24 bei 32,8 Prozent und damit deutlich unter der vom Europäischen Rat empfohlenen Quote von 45 Prozent für alle EU-Länder. Berücksichtigt man zusätzlich die Kinder, die von Tageseltern betreut werden, so ergibt sich für Österreich eine Betreuungsquote von 35 Prozent.

Etwas besser ist die Situation bei den Drei- bis Sechsjährigen, doch auch hier wird das Barcelona-Ziel von 96 Prozent um zwei Prozentpunkte verfehlt (inkl. Tageseltern 94,2 Prozent).

Österreich im EU-Vergleich deutlich im Rückstand

Österreich schneidet auch im EU-Vergleich schlecht ab – insbesondere beim Ausbau der Kinderbildung und -betreuung für unter Dreijährige. Der Rückstand zum EU-Durchschnitt von 37,5 Prozent beträgt 13,4 Prozentpunkte (EU-SILC). Die niedrige Betreuungsquote verdeutlicht die mangelnde politische Priorisierung der frühkindlichen institutionellen Bildung und Betreuung in Österreich und bedient nach wie vor alte und konservative Muster der Familien- und Frauenpolitik.

Große Unterschiede zwischen den Bundesländern

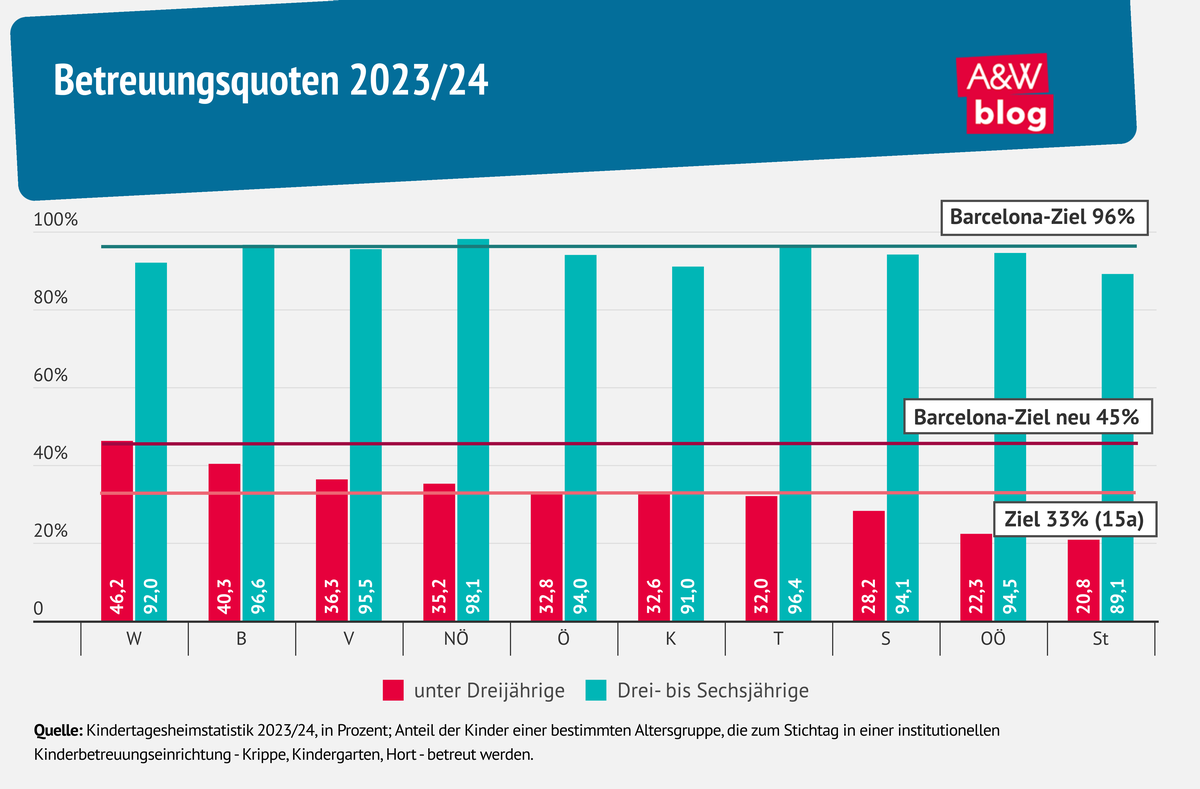

Trotz der gesellschaftlichen und politischen Diskussion über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der steigenden Nachfrage und der lautstarken Klagen der Eltern kommt der Ausbau des Betreuungsangebots in Österreich nicht weit voran. Erschwerend kommt hinzu, dass der Ausbau zwischen den Bundesländern erheblich variiert. Dies betrifft sowohl die Betreuungsquoten als auch die Qualität und Verfügbarkeit der Angebote. Die Auswirkungen des politischen Willens, der Kinderbetreuung Priorität zu geben, spiegeln sich in den unterschiedlichen Betreuungssituationen in den einzelnen Bundesländern wider.

Auch wenn alle Bundesländer bei den Drei- bis Sechsjährigen bessere Betreuungsquoten aufweisen als bei den unter Dreijährigen, schaffen nur drei (Tirol, Burgendland und Niederösterreich mit 96,4; 96,6 und 98,1 Prozent) das Barcelona-Ziel von 96 Prozent. Steiermark (89,1 Prozent), Kärnten (91,0 Prozent), Wien (92,0 Prozent), Oberösterreich (94,5 Prozent), Salzburg (94,1 Prozent) und Vorarlberg (95,5 Prozent) bleiben unter dem empfohlenen Ziel.

Für die unter Dreijährigen haben die östlichen Bundesländer Wien und Burgenland mit 46,2 und 40,3 Prozent die höchsten Betreuungsquoten und liegen gemeinsam mit Vorarlberg (36,3 Prozent) deutlich über dem österreichischen Durchschnitt (32,8 Prozent). Dagegen ist die Situation in der Steiermark und in Oberösterreich mit 20,8 und 22,3 Prozent sehr ernüchternd.

Die Betreuungsquote sagt nur etwas darüber aus, dass es Betreuungsplätze gibt, jedoch nichts über die Qualität oder die tatsächliche Alltagstauglichkeit der Betreuungsangebote. Ein hoher Anteil an Betreuungsplätzen bedeutet nicht automatisch, dass die Bedürfnisse der erwerbstätigen Eltern tatsächlich gedeckt werden. Öffnungszeiten, Gruppengrößen und die Flexibilität der Betreuung sind ebenso entscheidende Faktoren. Eine hohe Betreuungsquote allein reicht daher nicht aus, um die optimale Vereinbarkeit von Beruf und Familie sicherzustellen.

In Oberösterreich fehlen Tausende Betreuungsplätze

Oberösterreich gehört zu den Nachzüglern beim Verfehlen der gemeinsamen Ziele. Ausgehend von einer extrem niedrigen Betreuungsquote von 4,8 Prozent im Jahr 2002 bei den unter Dreijährigen liegt der Wert nach mehr als 20 Jahren – ohne Tageseltern – mit 22,3 Prozent (inkl. Tageseltern 24,5 Prozent) nur knapp vor der Steiermark an vorletzter Stelle.

Im Interesse insbesondere berufstätiger Eltern hat die Arbeiterkammer Oberösterreich daher auch die (Nicht-)Erreichung der Barcelona-Ziele für das gesamte Bundesland und jede einzelne der 438 Gemeinden Oberösterreichs untersucht. Dazu wurden die aktuellen Betreuungsquoten der 438 oberösterreichischen Gemeinden mit der Anzahl der Betreuungsplätze, die zur Erreichung des Barcelona-Ziels (45-prozentige Steigerung) erforderlich sind, verglichen. Das Ergebnis ist äußerst besorgniserregend: In Oberösterreich fehlen insgesamt 4.892 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren. Selbst wenn man die kostenpflichtigen Tageseltern berücksichtigt, die im Gegensatz zu Krabbelstuben sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag Gebühren verursachen (während Krabbelstuben in Oberösterreich nur bis 13 Uhr kostenfrei sind), bleibt eine Lücke von 3.820 Betreuungsplätzen.

| Kinderbetreuungslücke in OÖ | ||

| | Fehlende Plätze zum Barcelona-Ziel | |

| | ohne Tageseltern | mit Tageseltern |

| Unter Dreijährige | 4.892 | 3.820 |

| Drei- bis Sechsjährige | 654 | 483 |

Quelle: 2023 (Stichtag 15.10.2023), Kindertagesheimstatistik 2023/24, Statistik Austria, AK-Berechnungen

Bei den Drei- bis Sechsjährigen ist das Betreuungsangebot zwar deutlich besser als bei den unter Dreijährigen, dennoch fehlen auch hier über 600 Kindergartenplätze (483 Plätze mit Tageseltern), auf die – insbesondere berufstätige – Eltern dringend angewiesen sind.

Kinderbetreuung als Schlüssel zu Gleichstellung – Zeit für eine echte Reform!

Fehlende Kinderbildung und -betreuung hat direkte soziale und wirtschaftliche Folgen. Eltern, insbesondere Frauen, sind häufiger gezwungen, ihre Erwerbstätigkeit zu reduzieren oder ganz aufzugeben, weil die Betreuung nicht ausreichend verfügbar oder nicht mit Arbeitszeiten vereinbar ist. Die eingeschränkte Berufstätigkeit wirkt sich negativ auf die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen aus und hat langfristige Konsequenzen für ihr Einkommen und ihre Altersversorgung. Ein flächendeckendes und qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot entlastet Eltern, fördert die Erwerbsbeteiligung von Frauen und verringert die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern.

Um diese positiven Effekte zu erzielen, sind jedoch umfassende Maßnahmen erforderlich:

- Ein wichtiger Schritt wäre die Beitragsfreiheit für alle Betreuungsangebote, um die finanzielle Belastung für Familien zu senken und den Zugang zu erleichtern. Zudem braucht es einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem zweiten Lebensjahr bis zur achten Schulstufe, damit jedes Kind unabhängig vom Wohnort betreut werden kann.

- Ein bundeseinheitlicher Qualitätsrahmenplan für Krabbelstuben und Kindergärten ist essenziell, mit klaren Vorgaben zum Betreuungsschlüssel, zur Ausbildung des Personals und zu den räumlichen Standards.

- Die nachhaltige Finanzierung der Betreuungseinrichtungen sollte durch eine professionelle Bedarfserhebung in den Gemeinden abgesichert werden, um regionale Unterschiede auszugleichen.

- Durch Gemeindekooperationen könnten – gerade im ländlichen Raum – viele Verbesserungen erreicht werden. Angebot schafft Nachfrage und macht Gemeinden für junge Familien attraktiver.

- Bessere Arbeitsbedingungen und höhere Einkommen für das Betreuungspersonal sind unerlässlich, um den Beruf attraktiver zu machen. Dazu gehören faire Bezahlung, geringere Arbeitsbelastung und mehr Unterstützung.

- Schließlich ist eine Ausbildungsoffensive nötig, um den Personalmangel durch gezielte Förderung von Ausbildungsplätzen und Weiterbildungen langfristig zu beheben. Diese Maßnahmen würden die Kinderbetreuung in Österreich nicht nur qualitativ auf ein höheres Niveau heben, sondern auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken und allen Kindern die gleichen Chancen auf Bildung und Förderung bieten.