Was ist Armut und wer braucht wie viel zum Leben? Darauf versuchen die Referenzbudgets Antwort zu geben. Sie bilden detaillierte Warenkörbe ab, die den Mindestbedarf für ein bescheidenes, aber angemessenes Leben definieren. Sie sind damit eine wichtige Ergänzung zum gängigen Konzept der Messung von Armut auf Basis des Einkommens, denn sie machen sichtbar, welche Haushalte ihre grundlegenden Bedürfnisse nicht ausreichend decken können. Dieser Beitrag beleuchtet, wie viele Haushalte mit einem Einkommen auskommen müssen, das unter der jeweiligen Referenzbudgetschwelle liegt, und bei denen daher zu befürchten ist, dass sie grundlegende Bedürfnisse nicht oder nicht zur Gänze decken können. Gerade in Zeiten hoher Inflation ist es wichtig, auch den Aspekt von Armut hinsichtlich der deutlich eingeschränkten Konsummöglichkeiten in den Blick zu nehmen.

Ein Anstieg von 135.000 Menschen in absoluter Armut

Die Diskussion um die Armutsgefährdung in Österreich zeigt immer wieder, dass die finanzielle Situation vieler Haushalte prekär ist. Einerseits gibt es den gut bekannten Indikator, der misst, wie viele Haushalte weniger als 60% des medianen Einkommens zur Verfügung haben (relatives Armutsmaß). Diese Quote betrug 2024 14,3% und ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte gesunken – erstmals, nach den stetigen Anstiegen seit 2019.

Anderseits werden jährlich auch Kennzahlen zur absoluten Armut veröffentlicht. Diese zeigen auf, wie viele Personen nicht nur durch niedrigere Einkommen schlechtergestellt sind, sondern auch Formen von erheblicher sozialer und materieller Deprivation erfahren. Das bedeutet, dass die Einkommen so niedrig sind, dass diese Personen gewisse Mindeststandards an sozialer und kultureller Teilhabe nicht erreichen können. Das wird anhand von 13 Merkmalen erhoben, wozu etwa zählt, die Wohnung nicht angemessen heizen oder abgetragene Kleidung ersetzen zu können. Im Jahr 2024 waren davon rund 4% der Bevölkerung betroffen (336.000 Personen), wobei diese Zahl im Vergleich zum Vorjahr konstant hoch geblieben ist. Im Jahr 2022 waren es noch um 67% weniger Personen. Der Zuwachs von 135.000 Personen kam dadurch zustande, dass Löhne und Transferleistungen die hohe Inflation nicht oder nicht in voller Höhe ausgleichen konnten.

Referenzbudgets als „absolute“ Größe, was für ein angemessenes Leben notwendig ist

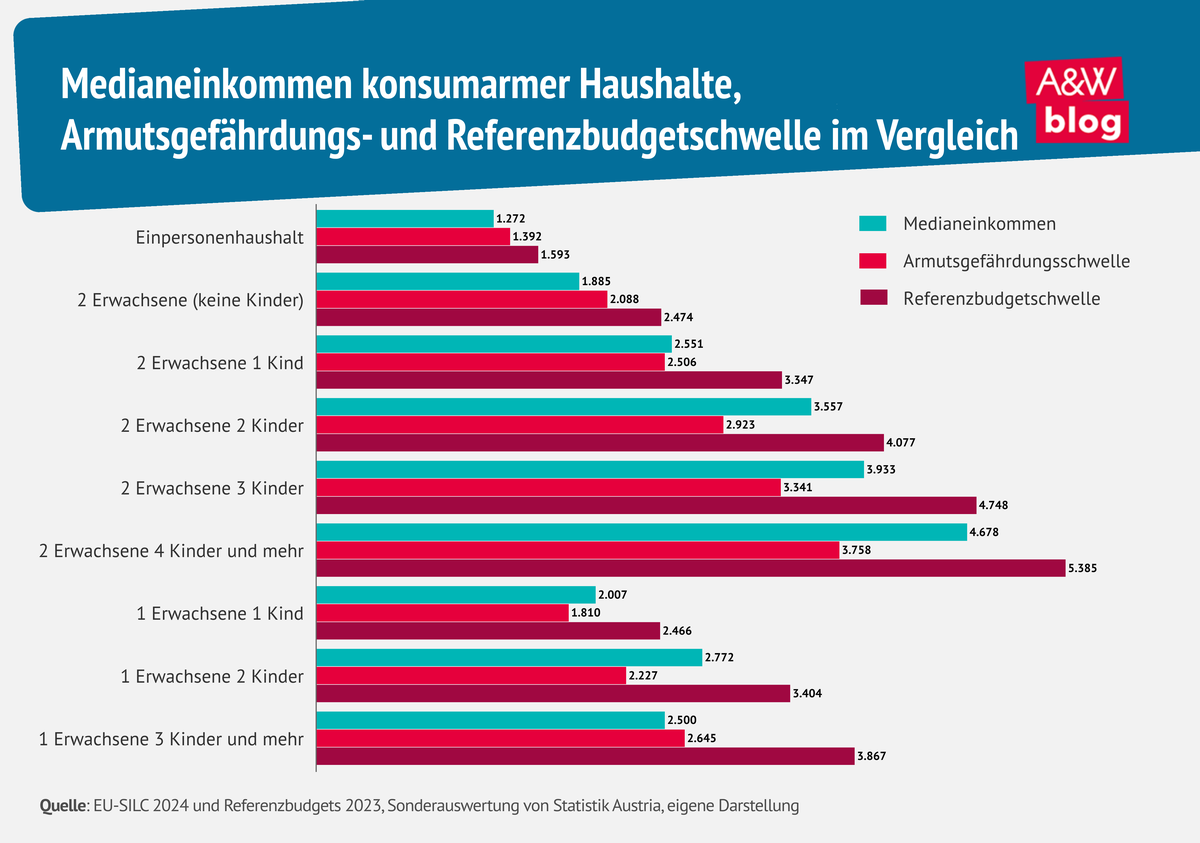

Die Referenzbudgets der ASB-Schuldnerberatungen verfolgen ein ähnliches Konzept wie die subjektiven Merkmale materieller Deprivation der EU-SILC-Erhebung: Sie definieren Mindesteinkommen bzw. Haushaltsausgaben, die verschiedenen Haushaltskonstellationen monatlich zur Verfügung stehen sollten, um ein „angemessenes Leben“ führen zu können. Damit ist auch ein Minimum an gesellschaftlicher Teilhabe gemeint. Im Unterschied zu den EU-SILC-Erhebungen zur materiellen und sozialen Deprivation, die auf subjektiven Einschätzungen basieren, weisen die Referenzbudgets diesen Mindeststandards minimal notwendige absolute monatliche Ausgaben zu. Die genauen Schwellen sind in Grafik 2 dargestellt.

Teilhabe wird dabei jedoch breiter gefasst als im Merkmalkatalog der herkömmlichen Armutsmessung. Referenzbudgets beinhalten neben Wohnkosten, Kosten für Lebensmittel, Kindererziehung und Mobilität auch weitere grundlegende Ausgaben. Zum Beispiel Kosten für soziale oder kulturelle Events oder Kosten für Schulprojekte bzw. -ausflüge der Kinder. Haushalte mit Einkommen unter diesen Budgetschwellen haben also Schwierigkeiten, die Ausgaben des täglichen Lebens zu bestreiten, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und eine schlechte finanzielle Absicherung. Man könnte in diesem Zusammenhang also auch von „Konsum- oder Ausgabenarmut“ sprechen.

Jeder 7. Haushalt hat ein zu niedriges Einkommen für das Lebensnotwendige

Besonders seit der Corona-Pandemie und der anschließenden Teuerungskrise durch den Angriffskrieg auf die Ukraine stiegen die Kosten der Lebenserhaltung (zwischenzeitlich sehr) stark, ohne dass die Einkommen oder Transferleistungen im selben Maß für alle Haushalte zunahmen. Die Einkommen und Transferzahlungen wurden erst verzögert angepasst, was jedoch nicht alle Betroffenen ausreichend entlastete (wie zum Beispiel Personen in [Langzeit-]Arbeitslosigkeit). Diese Umstände machen einmal mehr darauf aufmerksam, dass nicht nur die relative Armutsmessung, sondern auch die absolute Armutsmessung, besonders in Zeiten hoher Inflation, eine Rolle spielt. Durch den Vergleich der Referenzbudgets mit den Daten des EU-SILC wird ersichtlich, welche Personen und Haushalte bei einer präventiven Armutspolitik besonders im Fokus stehen sollten.

Eine Sonderauswertung von Statistik Austria für das Einkommensjahr 2023 zeigt, dass 14,9% der Bevölkerung mit einem Einkommen unterhalb der Referenzbudgetschwelle leben. Das entspricht jedem 7. Haushalt. Sieht man sich diese Gruppe genauer an, sind 85% davon (12,6% der Bevölkerung) auch entsprechend der Einkommensdefinition armutsgefährdet, während nur 15% dieser Bevölkerungsgruppe nicht als armutsgefährdet gelten. Dies verdeutlicht, dass das relative Armutsrisiko und ein Unterschreiten der Referenzbudgetschwelle häufig zusammenfallen: 12,6% aller Haushalte liegen unterhalb der Referenzbudgetschwelle und sind auch einkommensarm. Überraschend ist, dass umgekehrt von allen Haushalten, die ein Einkommen über der Referenzbudgetschwelle haben, trotzdem 1,7% relativ betrachtet armutsgefährdet sind (also unterhalb des 60%-Medianeinkommens liegen).

Im Einkommensjahr 2023 (EU-SILC 2024) beträgt die offizielle Armutsgefährdungsquote, wie oben erwähnt, 14,3%. Diese Zahl liegt nahe an den 14,9% der Bevölkerung, die weniger Einkommen haben, als in den Referenzbudgets desselben Jahres ausgewiesen ist. Die Differenz von 0,6 Prozentpunkten entspräche aber immer noch 56.000 Personen, die von Armut nach dem Ausgabenkonzept der Referenzbudgets gefährdet sind.

Je mehr Kinder und je weniger Erwachsene, desto eher reicht das Einkommen nicht aus

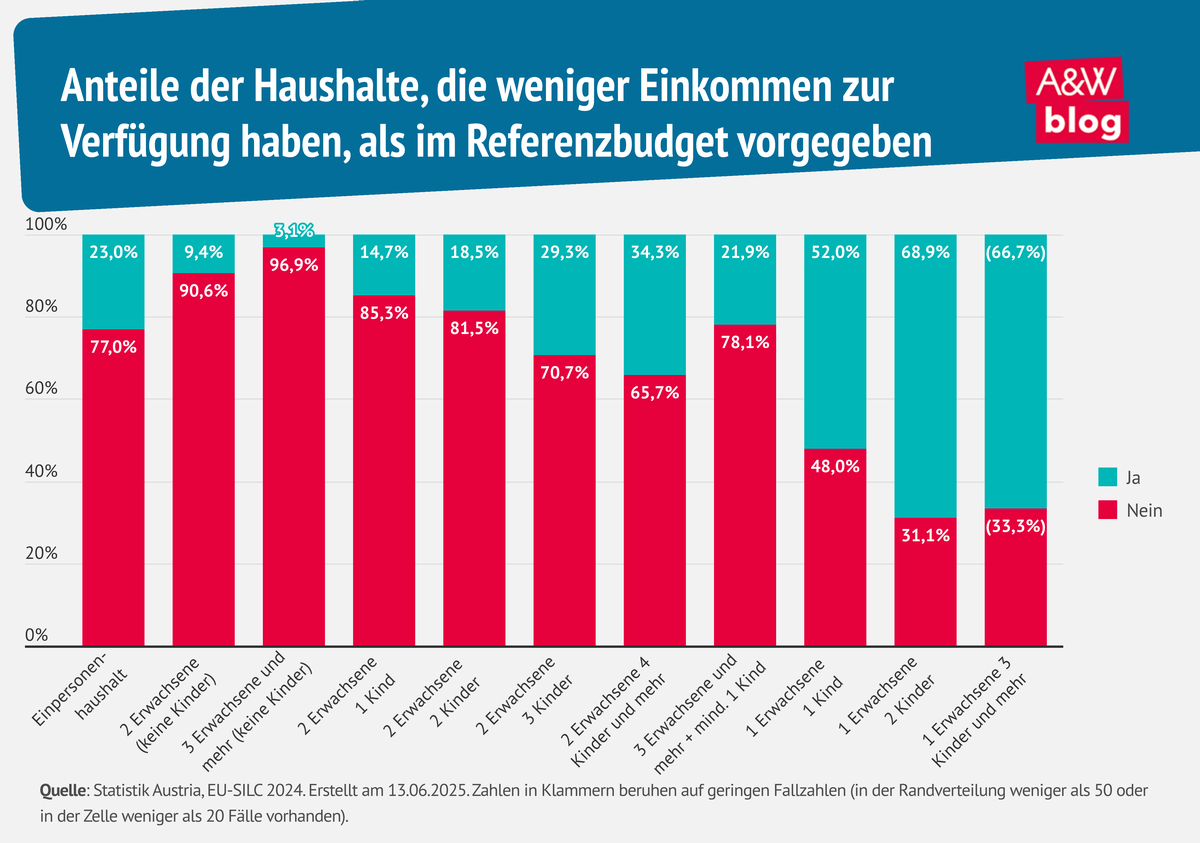

Grafik 1 zeigt, dass es je nach Haushaltstyp große Unterschiede gibt, wer von „Ausgabenarmut“ betroffen ist. Rund 23% der Einpersonenhaushalte haben weniger Einkommen als den Referenzbudgetwert von 1.593 Euro monatlich zur Verfügung, was rund 369.000 Personen entspricht. Bei Paaren mit Kindern, insbesondere drei bzw. mehr, steigt der Wert auf 29% (Referenzbudget: 4.748 Euro) bzw. 34% (Referenzbudget: 5.385 Euro). Bei Alleinerziehenden mit einem Kind ist jeder zweite Haushalt betroffen (das heißt: 26.000 Personen sind „ausgabenarm“), bei Alleinerziehenden mit zwei Kindern rund 70% (31.000 Personen). Auch hier sieht man, dass die Differenz zwischen individuellen Einkommensmöglichkeiten und tatsächlichen Lebenserhaltungskosten einen Unterschied in der Betroffenheit von Armut ausmachen. Ohne Sozialleistungen und Pensionen würde dieses Bild noch viel drastischer aussehen.

Die Einkommenslücke ist bei Alleinerziehenden, Mehrkinderhaushalten und Alleinlebenden besonders groß

Bei genauerer Betrachtung der 14,9% der Bevölkerung, bei denen das Haushaltseinkommen unter der Referenzbudgetschwelle liegt, wird ersichtlich, dass der Abstand ihres Medianeinkommens von der jeweiligen Schwelle sich stark nach Haushaltstypen unterscheidet. Abbildung 2 zeigt, dass für Einpersonenhaushalte das Referenzbudget bei 1.593 Euro monatlich liegt, diese Gruppe, wenn sie unterhalb der Referenzbudgetschwelle liegt (bei Einpersonenhaushalten also die obig angeführten 23% dieses Haushaltstyps), im Median aber nur 1.272 Euro im Monat zur Verfügung hat. Insbesondere Alleinerziehende und kinderreiche Familien liegen häufiger unter der Referenzbudgetschwelle. Dies verdeutlicht, dass beide Gruppen einem höheren finanziellen Risiko ausgesetzt sind, wie es auch aus der Armutsforschung bekannt ist. Vergleicht man diese Medianeinkommen mit der Höhe von Sozialtransferleistungen oder Einkommen in Niedriglohnbranchen, wird klar, dass diese oft nicht ausreichen, um ein existenzsicherndes Auskommen für diese Haushalte zu gewährleisten.

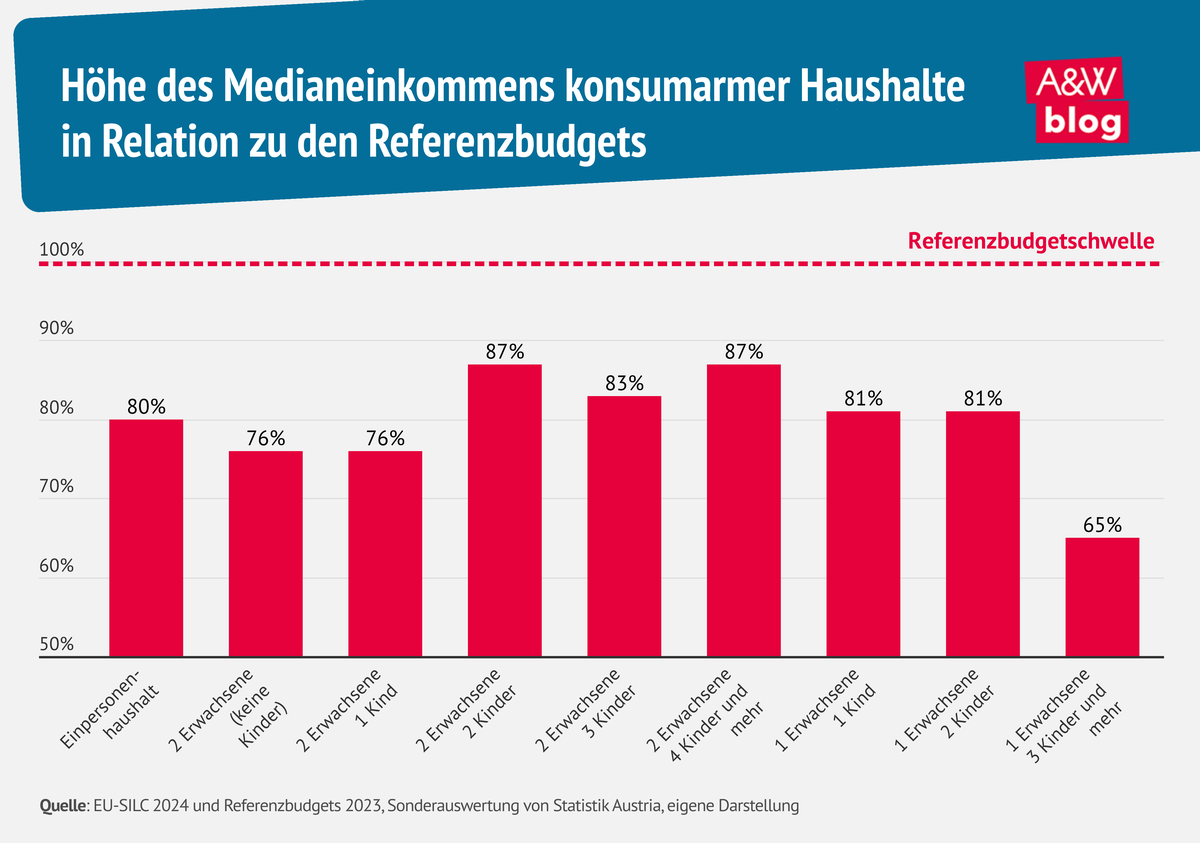

Grafik 3 drückt diese Beziehung in Prozentzahlen aus: Angenommen man setze die Schwelle der Referenzbudgets als Mindesteinkommen für ein angemessenes Leben gleich 100%, wie weit reicht das mediane Einkommen der ausgabenarmen Haushaltstypen jeweils aus? Im Falle der Einpersonenhaushalte sind es rund 80%, bei einem Elternpaar mit einem Kind nur 76%. Ähnlich zum Konzept der relativen Armutslücke könnte man diesen Abstand als eine Lücke der Konsumarmut betrachten: Armutsgefährdete Personen haben im Mittel 20% bis 30% weniger Einkommen zur Verfügung, als sie laut Referenzbudgets für ein angemessenes Leben brauchen würden.

Politische und gesellschaftliche Herausforderungen

Die Zahlen zeigen, dass Maßnahmen zur Bekämpfung der Armutsgefährdung insbesondere auf jene Haushalte fokussiert werden müssen, die von ihrem Einkommen die Notwendigkeiten des täglichen Lebens – dazu gehört auch das Teilhaben am gesellschaftlichen Leben – nicht finanzieren können. Kurzfristig geht es dabei um die erforderlichen Anpassungen bei Sozialleistungen, wie das Arbeitslosengeld oder die Sozialhilfemit der Wiedereinführung von Mindest- statt den derzeit geltenden Höchstsätzen und die Erhöhung und regelmäßige Valorisierung von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe. Längerfristig ist es notwendig, strukturelle Probleme anzugehen, etwa die stetig steigenden Wohnkosten, die „Vererbung“ von Bildungsabschlüssen oder den nach wie vor schleppenden Ausbau der öffentlichen Kinderbetreuung.

Die aktuellen Zahlen zur Armutsgefährdung machen deutlich, dass das Unterschreiten der Referenzbudgetschwelle ein erhebliches Risiko darstellt. Politische Maßnahmen zur Stärkung finanziell schwächerer Haushalte sind daher essenziell, um soziale Ungleichheiten zu verringern und langfristig eine angemessene finanzielle Situation für alle Menschen in Österreich zu sichern.