Mit dem Zerfall Jugoslawiens setzte auch der wirtschaftliche Niedergang ein. Serbien wurde zum Zuliefererland und zur verlängerten Werkbank der Kfz-Industrie. Es punktet mit billigen Arbeitskräften und großen Mengen an Rohstoffen. Doch der Abbau der für die Energie- und Mobilitätswende benötigten Ressourcen hat vor Ort schwere Folgen für Mensch und Umwelt.

Arbeitsintensive Zulieferung für die Kfz-Industrie

Ziel im sozialistischen Jugoslawien der Nachkriegszeit war es, eine eigenständige Kfz-Industrie aufzubauen. Autos der Firma Zastava dominierten das Straßenbild. Im Lauf der Jahrzehnte wurden rund 4,5 Millionen Fahrzeuge produziert. Gleichzeitig entstand auch ein Netz von über 100 Zulieferbetrieben. Das einstige Vorzeigeunternehmen Zastava in Kragujevac wurde 1999 von der NATO bombardiert und weitgehend zerstört. Insgesamt arbeiten derzeit rund 95.000 Menschen in der serbischen Kfz-Industrie. Allerdings gibt es kaum einheimische Unternehmen. Ausländische Firmen haben – angelockt durch hohe Subventionen und ein niedriges Lohnniveau – Zulieferbetriebe errichtet, die aber nur an die großen Player liefern und sich zu keiner durchgehenden Lieferkette verbinden.

So errichtete der chinesische Konzern Linglon in Zrenjanin ohne Baugenehmigung die größte Reifenfabrik Europas. Hauptabnehmer sind Renault und Volkswagen. Im Jahr 2021 wurde bekannt, dass dieses Werk von 500 vietnamesischen Arbeiter:innen unter katastrophalen und sklavenähnlichen Bedingungen gebaut wurde. Durch die internationale Berichterstattung geriet der umstrittene serbische Präsident Vucic in die Defensive, der darin eine „mediale und politische Kampagne gegen chinesisches Kapital“ sah: „Sollen wir die Investition von 900 Millionen zerstören? Wir wollen auch den vietnamesischen Arbeitern helfen, aber ich werde die Investoren nicht verjagen.“

Anhand der Berichte von Gewerkschafter:innen aus drei Zulieferbetrieben wird deutlich, dass den Investoren nach wie vor der rote Teppich ausgerollt wird:

- In Leskovac produzieren 6.000 Beschäftigte des südkoreanischen Konzerns Jura Kabelbäume.

- Die chinesische Firma Yangfeng fertigt seit sechs Jahren in Kragujevac mit mehr als 2.000 Arbeiter:innen Türpaneele und Innenausstattungen für die deutsche Autoindustrie.

- IMI aus den Philippinen ist seit dem Jahr 2017 in Nis aktiv. 700 Beschäftigte stellen u.a. elektronische Elemente für Lichtgruppen und Scheinwerfer her.

Alle drei Unternehmen weisen starke Gemeinsamkeiten auf: Die Schaffung von Jobs wird vom serbischen Staat mit zwischen 7.000 und 10.000 Euro pro Arbeitsplatz subventioniert. Im Gegenzug müssten die Unternehmen diesen Beschäftigten mehr als den gesetzlichen Mindestlohn zahlen. In der Praxis ist das aber kaum der Fall. Die Gehälter schrammen entlang den gesetzlich verordneten 500 Euro. Nur durch Bonuszahlungen für Überstunden, das Ausbleiben von Krankenständen und Sonderschichten können diese Hungerlöhne aufgebessert werden. Bei einer Branchenstudie gaben mehr als 90 Prozent der Befragten an, sich vom Lohn nichts ersparen zu können. Hauptsächlich sind Frauen beschäftigt, die im Sommer auch unter der Hitze in den Werkshallen leiden. Beim Jura-Konzern musste einmal neben Gehaltverbesserungen sogar für saubere WCs und Klopapier gestreikt werden. Der allgemeine Tenor: Die Arbeits- und Sozialgesetze sind schlecht und werden obendrein weder kontrolliert noch eingehalten.

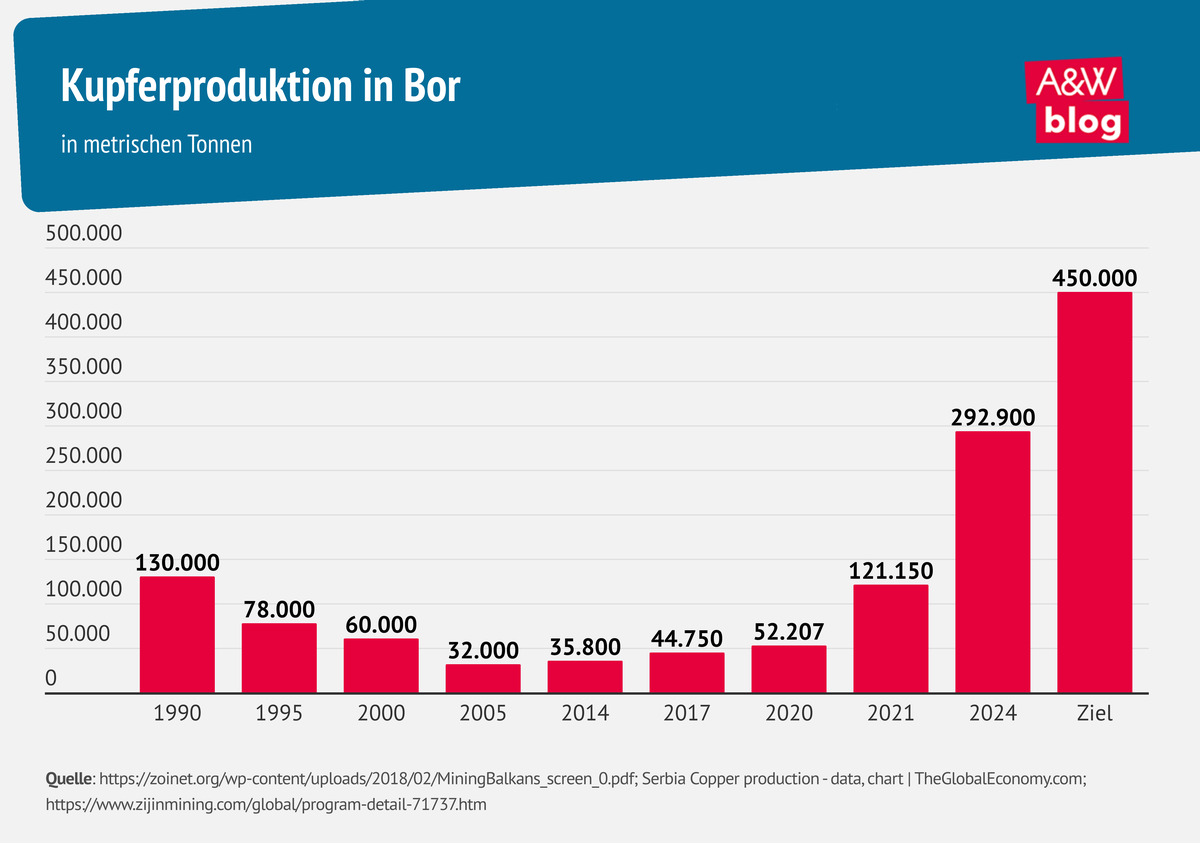

Kupfer für die Energiewende

Kupfer ist aufgrund seiner guten elektrischen Leitfähigkeit ein wichtiger Rohstoff für die anstehende Dekarbonisierung und die Energiewende. Der Bedarf wächst kontinuierlich. Im Durchschnitt ist in einem E-Auto dreimal so viel Kupfer verbaut wie in einem konventionellen Pkw.

In Ostserbien wird zwischen den Städten Bor und Majdanpek seit Beginn des 20. Jahrhunderts Kupfer abgebaut. 1941 befahl Adolf Hitler den Angriff auf Jugoslawien. In seiner Weisung wurde erwähnt, dass die Übernahme der Kupfergruben von Bor aus wehrwirtschaftlichen Gründen wichtig sei. Insgesamt 80.000 Zwangsarbeiter mussten hier schuften, um rund die Hälfte des Kupferbedarfs von Nazideutschland abzudecken.

Im Jugoslawien der Nachkriegszeit wurde der Kupferabbau durch den Arbeiterselbstverwaltungsbetrieb RTB mit bis zu 20.000 Beschäftigten massiv ausgebaut und modernisiert. Es gibt auch eine eigene Montan-Hochschule. Gleichzeitig wurde die Weiterverarbeitung des Kupfers vorangetrieben. Aus dieser Zeit stammt auch das Sprichwort: „RTB hat halb Jugoslawien gebaut.“ Nach dem Zerfall von Jugoslawien blieben die Investitionen aus und der Niedergang setzte ein.

2018 verkaufte der serbische Staat den Bergbaubetrieb zu 63 Prozent an die chinesische Firma Zi Jin. Für das Erz aus den bestehenden Tagebauen wurde die Schmelzanlage erneuert und mit einer besseren Filteranlage ausgestattet. Zusätzlich eröffnete Zi Jin ein unterirdisches Bergwerk. Dort wird Erz mit besonders hohen Kupfer-, aber auch Arsengehalten gefördert und mitsamt dem Konzentrat aus dem Tagebau direkt nach China geschickt. Serbische Gewerkschafter:innen klagen über die mangelhafte Belüftung in dieser Mine und die stagnierenden Löhne. Die Umweltsituation wird generell als schlecht eingeschätzt. Dem Vernehmen nach beschäftigt der Konzern auch rund 10.000 chinesische Arbeiter, zu denen die Kommunikation schwierig ist.

Besucht man die Umgebung von Bor, so fällt auf, dass die Abbauflächen massiv ausgeweitet werden. Das Dorf Oštrelj bestand ursprünglich aus 1.000 Haushalten, jetzt sind es nur mehr 25. Zi Jin kauft ein Haus nach dem anderen zu relativ guten Preisen auf. Durch diese Salamitaktik vermeidet der Konzern, für den Wiederaufbau der Infrastruktur (z. B. Schulen) aufkommen zu müssen. Symptomatisch ist auch die Situation in der Gemeinde Krivelj: Gemeinde- und Postamt wurden kurzerhand in das Büro von Zi Jin für Umsiedlungsfragen umgewandelt. Die Hälfte der Einwohner:innen ist inzwischen weggezogen. Der Abbau ist bis an den Ortsrand herangerückt.

Die Gier nach Lithium

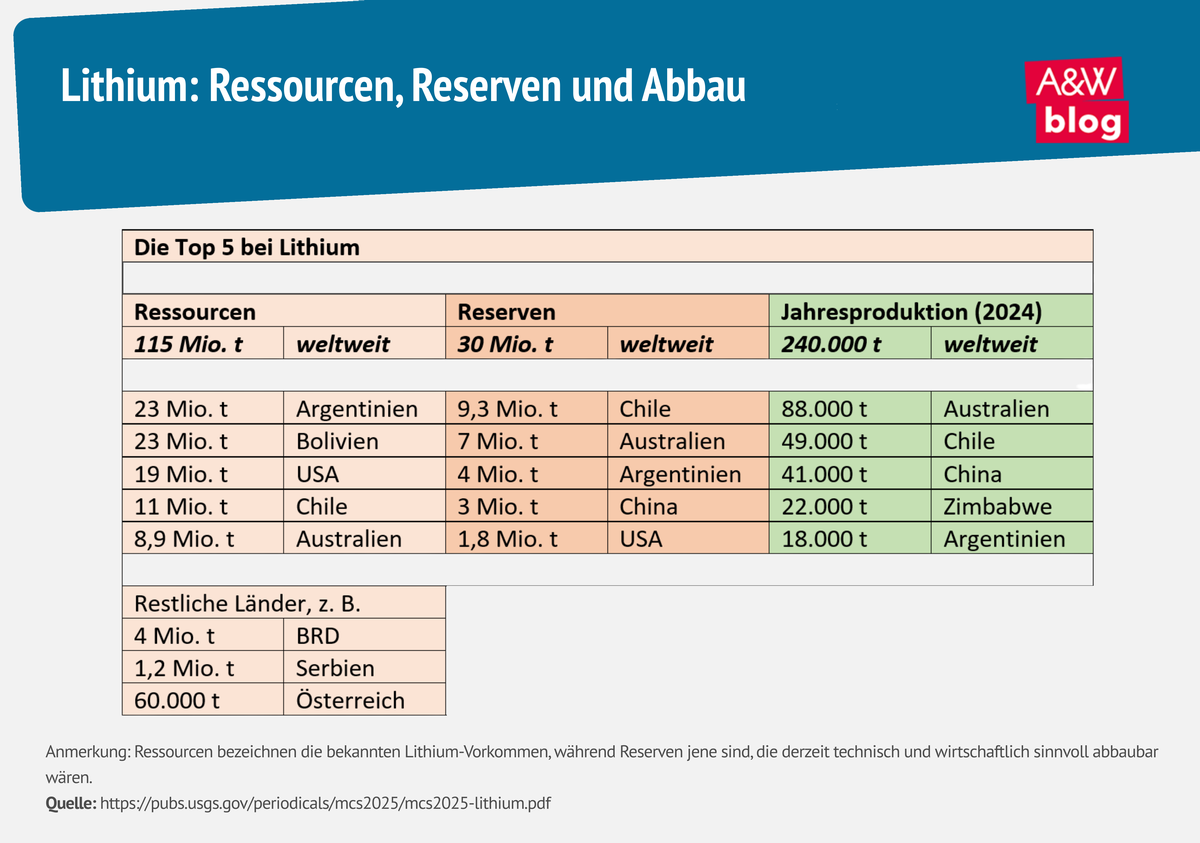

Lithium ist derzeit der gefragteste Rohstoff für den Bau von Autobatterien. Rund zwei Drittel der weltweiten Produktion geht in die Erzeugung von Akkumulatoren. Die größten Vorkommen liegen im sogenannten Lithium-Dreieck von Argentinien, Bolivien und Chile. Die höchste Jahresproduktion hat aber derzeit Australien zu verzeichnen. Fünf Bergbaufirmen bilden eine Art Oligopol und kontrollieren 70 Prozent der weltweiten Produktion. Mehr als drei Viertel davon werden in China weiterverarbeitet.

Rund ein Prozent der weltweiten Lithium-Ressourcen befinden sich in Serbien. Darauf haben sowohl die EU als auch die deutsche Kfz-Industrie einen begehrlichen Blick geworfen, um Europas Lithium-Bedarf auf absehbare Zeit zu decken. Die Landschaft des Jadartales – nahe an der Grenze zu Bosnien – erinnert an die Südsteiermark: Fruchtbares Hügelland mit relativ wohlhabenden Dörfern. Hier plant der anglo-australische Bergbaukonzern Rio Tinto mitten im bewohnten Gebiet einen Untertagebau. Es wird mit einem Platzbedarf von mehreren hundert Hektar gerechnet. Auch der Wasserverbrauch soll enorm sein. Rio Tinto führt Probebohrungen durch und kauft beispielsweise in der Gemeinde Gornjek Nedelice Häuser auf. Im Dorf gibt es seit vier Jahren ein permanentes Widerstandscamp. Die Aktivist:innen verweisen darauf, dass in Deutschland die bekannten Lithium-Ressourcen mehr als viermal höher sind als jene in Serbien. Die Menschen fühlen sich von der EU im Stich gelassen und wollen verhindern, dass ihr Land völlig zu einer Billiglohn- und Rohstoffkolonie wird. Ihnen steht aber eine mächtige Industrielobby und eine korrupte Regierung gegenüber.