Mit dem letzten Begutachtungsentwurf des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG) setzt die neue Bundesregierung in unterschiedlicher Hinsicht wichtige Meilensteine, besonders für jene Haushalte, die von Energiearmut betroffen sind: Der von den Medien weitgehend als „Sozialtarif“ bezeichnete gestützte Tarif soll Haushalte mit niedrigem Einkommen vor überhöhten Stromrechnungen schützen. Weiters beinhaltet das ElWG-Paket eine Definition, welche Haushalte als schutzbedürftig und als energiearm gelten. Dieser Beitrag beleuchtet, wie diese beiden Definitionen zusammenspielen und wie der gestützte Tarif weiter verbessert werden könnte.

Energiearmut braucht Maßnahmen

Die hohen Energiepreise sind weiterhin in den Schlagzeilen. Sie treiben die Preise und verteuern das Leben der Menschen. Energiearmut ist damit immer noch ein relevantes sozialpolitisches Thema. Was ist Energiearmut überhaupt? – Dabei handelt es sich um Haushalte, die es sich nicht leisten können, ihre Wohnräume warm zu halten oder Strom in dem Ausmaß zu konsumieren, wie es für ihren Lebensalltag notwendig wäre – oder, falls sie es doch tun, mit hohen Energierechnungen und Nachzahlungen konfrontiert sind.

Die Problemlage Energiearmut ist in Österreich bereits seit Jahren immer wieder in der politischen und gesellschaftlichen Öffentlichkeit Thema, wurde bisher allerdings politisch eher vernachlässigt. Neben Einzelmaßnahmen hat bisher nur der sogenannte „Stromkostenzuschuss“ eine gewisse finanzielle Entlastung für einkommensschwache Haushalte gebracht. Nach Auslaufen dieser Maßnahme war und ist jedoch dringender Handlungsbedarf gegeben. Mit Einführung des neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes, das vor Kurzem erneut in Begutachtung ging, liegt nun ein Vorschlag vor: Ab Inkrafttreten des neuen Gesetzes, das aber erst im Parlament beschlossen werden muss, soll es erstmals in Österreich einen gestützten Tarif für schützenswerte Haushalte („Sozialtarif“) geben – eine wichtige sozial-, aber auch energiepolitische Errungenschaft.

Stromkostenzuschuss für begünstigte Haushalte

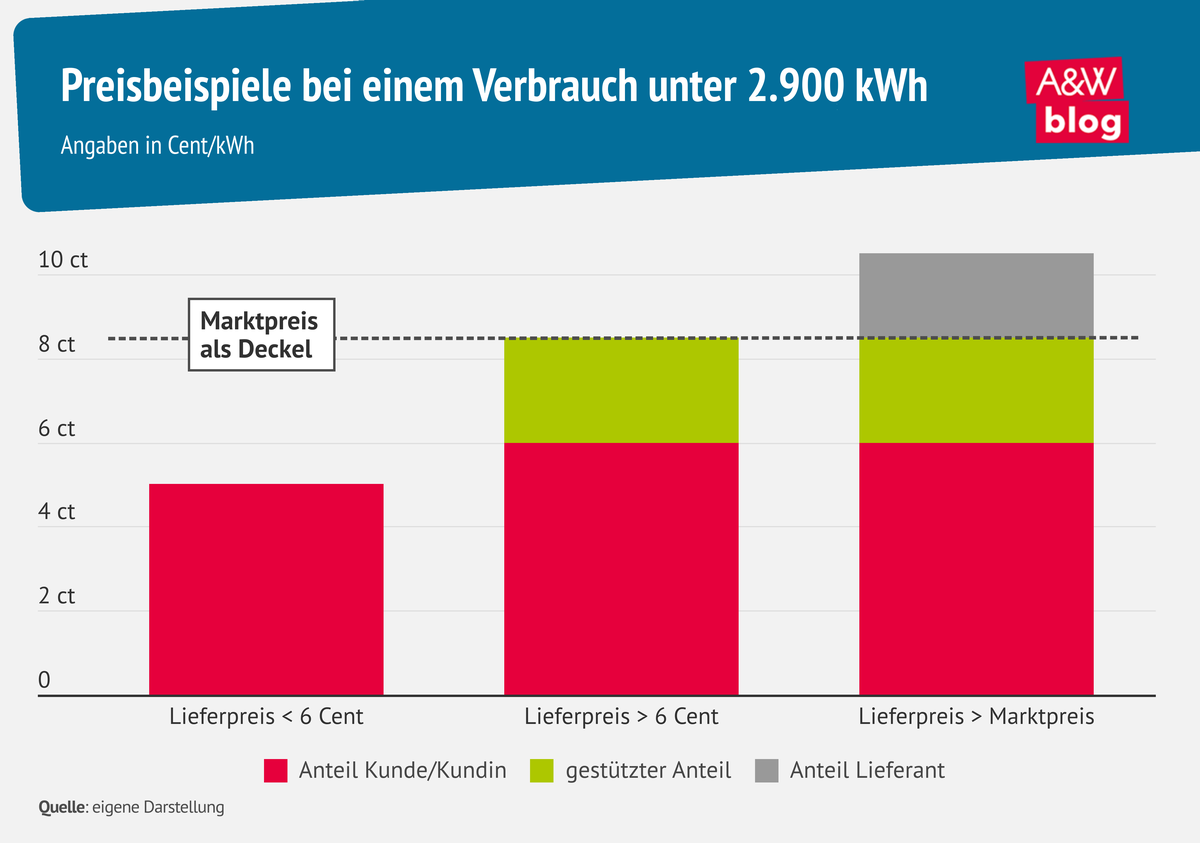

Bei der Ausgestaltung des begünstigten Tarifs hat man sich am bisherigen Stromkostenzuschuss orientiert, der während der Energiekrise für alle österreichischen Haushalte und Kleinunternehmen galt: Bis zu einem Kontingent von 2.900 Kilowattstunden im Jahr soll den berechtigen Haushalten ein niedrigerer Tarif von 6 Cent pro Kilowattstunde zur Verfügung stehen. Der Mehrbedarf von größeren Haushalten wird über Pauschalen berücksichtigt. Gleichzeitig dürfen Lieferanten den Kund:innen nie höhere Preise verrechnen, als in ihren Lieferverträgen vorgesehen. Liegt der individuell vereinbarte Preis also unter 6 Cent, so ist Ersterer zu verrechnen.

Dies führt für berechtigte Haushalte zu günstigeren, aber vor allem auch klar kalkulierbaren Kosten; sie sind damit vor marktseitigen Preisschwankungen und möglichen Kostenerhöhungen geschützt. Gerade für energiearme Haushalte, die aufgrund ihres geringen Einkommens häufig mit finanziellen Mehrfachbelastungen konfrontiert sind, ist dies eine wichtige Errungenschaft. Gleichzeitig müssen armutsbetroffene Haushalte ihren Energiekonsum nicht drastisch einschränken, weil sie womöglich Angst vor hohen Nachzahlungen haben, denn die genannten 2.900 Kilowattstunden stehen ihnen mit 6 Cent pro Kilowattstunde uneingeschränkt zur Verfügung.

Neu beim gestützten Tarif für energiearme Haushalte im Vergleich zum Stromkostenzuschuss ist ein sogenannter „oberer Referenzwert“, der sich an den Großhandelspreisen orientiert. Die Differenz zwischen den 6 Cent und diesem oberen Referenzwert bekommt der Energielieferant, der berechtigte Kund:innen beliefert, ersetzt – sozusagen als Ausgleich. Ist der Verbrauch eines begünstigten Haushalts höher als 2.900 kWh, ist die restliche Liefermenge mit diesem oberen Referenzwert gedeckelt. Das ist ebenfalls zu begrüßen, weil energiearme Haushalte damit vor Preisausschlägen in ihren individuellen Verträgen geschützt sind.

Wer ist begünstigt?

Ein wesentlicher Unterschied zum Stromkostenzuschuss, der mit Dezember 2024 auslief, ist jedoch, dass der begünstigte Tarif einer eingeschränkten Gruppe an besonders schützenswerten Haushalten zur Verfügung steht. Für die Treffsicherheit der Regelung zur Bekämpfung von Energiearmut ist es daher ausschlaggebend, wer in dieser Gruppe erfasst ist.

Grundsätzlich definiert das Energiearmut-Definitions-Gesetz (EnDG), das gleichzeitig mit dem ElWG in Begutachtung ging, welche Haushalte aus energiepolitischer Sicht als „schutzbedürftig“ und daher als Adressat:innen von Maßnahmen zur Bekämpfung von Energiearmut gelten. Konkret sind das derzeit Haushalte mit einem verfügbaren Netto-Monatseinkommen von weniger als knapp 1.426,87 Euro. Man würde daher meinen, dass die Definition damit als Grundlage für den gestützten Tarif prädestiniert wäre. Dies ist allerdings nicht der Fall.

Aktuell zieht der ElWG-Entwurf den Kreis der Anspruchsberechtigten viel enger: Dies bedeutet, dass nicht einfach nur Personen mit geringem Einkommen anspruchsberechtigt sind, sondern nur bestimmte Bevölkerungsgruppen. Und das sind – entgegen vergleichbaren Maßnahmen aus anderen Rechtsgebieten – nicht einmal alle Personen, die vom ORF-Beitrag befreit sind, sondern nur ausgewählte Gruppen. Während Personen, die Mindestpension oder Pflegegeld beziehen, darunter fallen, gilt dies nicht für Lehrlinge, Arbeitslose oder gehörlose Personen. Geht man von den Zahlen aus dem Jahr 2024 aus, hätten so nur rund 183.000 Personen Anspruch auf den gestützten Preis. Nach Schätzungen der AK sind das nicht einmal halb so viele Personen wie jene Gruppe, die laut EnDG als schutzbedürftig gilt.

Kreis der Berechtigten zu eng gezogen

Das ist in verfassungsrechtlicher Hinsicht bedenklich: Der Gleichheitssatz verlangt nämlich, dass es zu keinen unsachlichen Differenzierungen kommt, wenn Unterstützungsleistungen nur einer bestimmten Gruppe gewährt werden. Dass bei bestimmten sozialen Unterstützungen auf die Befreiung vom ORF-Beitrag an sich abgestellt wird, mag bisher aus Abwicklungsgründen gerechtfertigt sein, da es sich hierbei um Informationen handelt, die der ORF-Beitrags Service GmbH (OBS) bereits vorliegen und daher schnell verfügbar sind. Keinesfalls gerechtfertigt sein dürfte aber eine Differenzierung zwischen den unterschiedlichen Gruppen der ORF-Beitragsbefreiten.

Zudem lässt die Transparenzdatenbank des Bundes inzwischen eine unbürokratische und schnelle Eruierung des Haushaltseinkommens zu. Insofern scheint auch die Abstellung auf die Gebührenbefreiung an sich – die neben dem geringen Einkommen noch die Erfüllung eines zusätzlichen Kriteriums wie Pensionierung oder Bezug von Pflegegeld voraussetzt – nicht länger gerechtfertigt. Vielmehr sollte hier nur das Haushaltseinkommen und somit die Definition der „schutzbedürftigen Haushalte“ nach EnDG herangezogen werden.

Energiearme Haushalte sind schwer zu erfassen

Wie die Armutskonferenz in ihrer Stellungnahme zum ElWG-Paket ausführt und auch zahlreiche Publikationen zum Thema zeigen, ist Energiearmut in ihrer Komplexität schwer zu erfassen. So hat die Definition von Energiearmut im ElWG-Paket auch erstmals zum Ziel, eine einheitliche statistische Definition von Energiearmut in Österreich herzustellen – mit all ihren Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten. Dies ist wichtig, um auf Basis einer empirischen Datenlage Maßnahmen zur Bekämpfung von Energiearmut zu designen und zu implementieren. Gleichzeitig ist aber gerade eine statistische Definition nicht geeignet, auch Zielgruppen von Maßnahmen zu definieren. Hierfür braucht es, wie auch in den Erläuterungen zum ElWG umfangreich ausgeführt, andere Richtlinien. Umso unverständlicher ist daher, warum nicht die Definition der schutzbedürftigen Haushalte für die Inanspruchnahme des gestützten Tarifes herangezogen wird.

Finanzierung des gestützten Tarifs

Entsprechend dem unionsrechtlichen Rahmen sieht der ElWG-Entwurf vor, dass der gestützte Tarif bis zu einer Höhe von 50 Millionen Euro durch die Energielieferanten finanziert wird. Aufgebracht wird diese Summe gemeinschaftlich, abhängig von der durch die jeweiligen Unternehmen verkauften Energiemenge. Hierbei handelt es sich um einen wichtigen finanziellen Beitrag im Sinne der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung von Versorgungsunternehmen.

Welche Konsequenzen es für Anspruchsberechtigte hat, wenn die 50 Millionen aufgebraucht sind, geht aus dem Gesetzesentwurf bislang bedauerlicherweise nicht hervor. Gilt „First come, first serve“ oder werden die Ansprüche dann aliquot gekürzt? Hier wäre es im Sinne von Rechtssicherheit und Legalitätsprinzip, vor allem aber auch für die Anspruchsberechtigten, noch dringend erforderlich, gesetzliche Klarstellungen zu treffen.

Zudem gebührt Lieferanten pro beliefertem berechtigtem Haushalt eine Abwicklungspauschale von 67,20 Euro pro Jahr. Hier handelt es sich um den Ersatz der „operativen Aufwendungen“, wie dies auch beim Stromkostenzuschuss vorgesehen war. Die Höhe ist allerding im Vergleich zur SKZ-Pauschale, die für den gesamten Abwicklungszeitraum von 1,5 Jahren maximal 10 Euro pro Haushalt betrug, sehr hoch angesetzt. Da das Abwicklungssystem beim gestützten Tarif vergleichbare operative Aufwände bedeutet, stellt sich die Frage, weshalb die Pauschale nunmehr deutlich höher bemessen wurde und den Lieferanten eine jährlich wiederkehrende Aufwandsentschädigung zukommt. In Anbetracht der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel sollte jedenfalls vermieden werden, dass ein wesentlicher Anteil ohnehin wieder an die Lieferanten zurückfließt.

Fazit

Der gestützte „Sozialtarif“ ist für Österreich und seine Haushalte mit niedrigem Einkommen eine erstmalige Chance, Energiearmut effektiv zu bekämpfen. Damit das Modell allerdings auf sicheren Füßen steht und tatsächlich bei jenen Personen ankommt, die es am meisten brauchen, sind noch einige Anpassungen erforderlich. Insbesondere sollte der Gesetzgeber nochmals überdenken, ob eine Differenzierung zwischen unterschiedlichen Gruppen von einkommensschwachen Haushalten sachgerecht ist. Auch die hohe Abwicklungspauschale erscheint angesichts begrenzter Mittel nicht sinnvoll. Hier gilt es, noch Verbesserungen im Sinne der energiearmen Haushalte zu treffen und damit einen ersten wichtigen Schritt zu ihrer finanziellen Unterstützung sicherzustellen.