Unbezahlte Care-Arbeit muss in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung integriert werden. Erst die gemeinsame Erfassung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zeigt ihre tatsächliche Bedeutung und macht Verschiebungen zwischen diesen Sektoren sichtbar. Klar wird auch: Frauen leisten immer mehr dieser Arbeit – oft schlecht entlohnt oder unbezahlt.

Nach wie vor gibt es keine jährliche Erhebung der unbezahlten Sorge- und Versorgungsarbeiten wie Kinderbetreuung, Haushaltsführung oder die Pflege von Angehörigen. Deshalb ist es auch nicht möglich, für Österreich Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welche Verlagerungsprozesse zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit stattfinden. Analysen aus anderen Ländern zeigen aber, dass der demographische Wandel in den privaten Haushalten angekommen ist. Zum einen wird heute pro Kind mehr Zeit aufgewendet als dies in früheren Jahren der Fall war, zum anderen steigt die Belastung durch die Pflege von Angehörigen, Nachbar:innen oder Freund:innen. In vielen Fällen täuscht der Diskurs über Doppelbelastung von Erwerbs- und Privatleben über die tatsächliche Dimension des Arbeitsumfangs. Die immer wiederkehrende Idee, dass die Aktivierung von Frauen für den Arbeitsmarkt den Fachkräftemangel beheben könnte, führt an diesen Realitäten vorbei. Nur die Erkenntnis über diese Veränderungsprozesse kann als Grundlage für politische Entscheidungen dienen, die tatsächlich dazu beitragen, dringende gesellschaftliche Probleme zu lösen.

Verschiebungen zwischen formeller und informeller Sorgearbeit

Wenn beispielsweise formelle Pflegearbeiten aufgrund von Fachkräftemangel schrumpfen, wandern diese unbemerkt in die privaten Haushalte. Den Preis dafür zahlen wir alle. Die formelle Pflege schafft Erwerbsarbeitsplätze, generiert Einkommen, ermöglicht das Zahlen von Mieten, Kleidung, Essen, Urlauben, Kunst und Kultur. Der Pensionstopf wird gefüllt. Diese Arbeiten spielen im sichtbaren Wirtschaftskreislauf eine erkennbare Rolle und kurbeln die Volkswirtschaft an.

Die informelle, nicht bezahlte, unsichtbare Pflege schafft es nicht ins BIP (Bruttoinlandsprodukt) und erzeugt andere, gegenteilige Effekte. Pflegende Angehörige müssen oftmals ihre Erwerbsarbeit reduzieren oder aufgeben, können sich weniger leisten, haben weniger Freizeit, sind mehr auf Transferleistungen angewiesen, können weniger Steuern zahlen und sind mehr von Armut betroffen.

Es ist für politische Entscheidungen von großer Bedeutung, solche Verlagerungsprozesse frühzeitig zu erkennen. Jedes Mittel zur Gleichstellung, das die Verteilung von unbezahlter Arbeit und bezahlter Arbeit und ihrer geschlechtliche Zuordnung außer Acht lässt, entscheidet an der Lebensrealität von Menschen vorbei.

Datenlöcher und der Wert von unbezahlter Care-Arbeit

2021/22 wurde nach einer 13-jährigen Pause die Zeitverwendungserhebung von der Statistik Austria durchgeführt. Diese Erhebung gibt u. a über die Verteilung der unbezahlten Sorge- und Versorgungsarbeit im privaten Haushalt Auskunft. Auch die letzten Ergebnisse zeigen, dass all diese Arbeit um vieles mehr von Frauen übernommen wurde, denen diese Zeit fehlt, um einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Die Auswirkungen kennen wir alle: Care Gap, Pay Gap, Pensions-Gap.

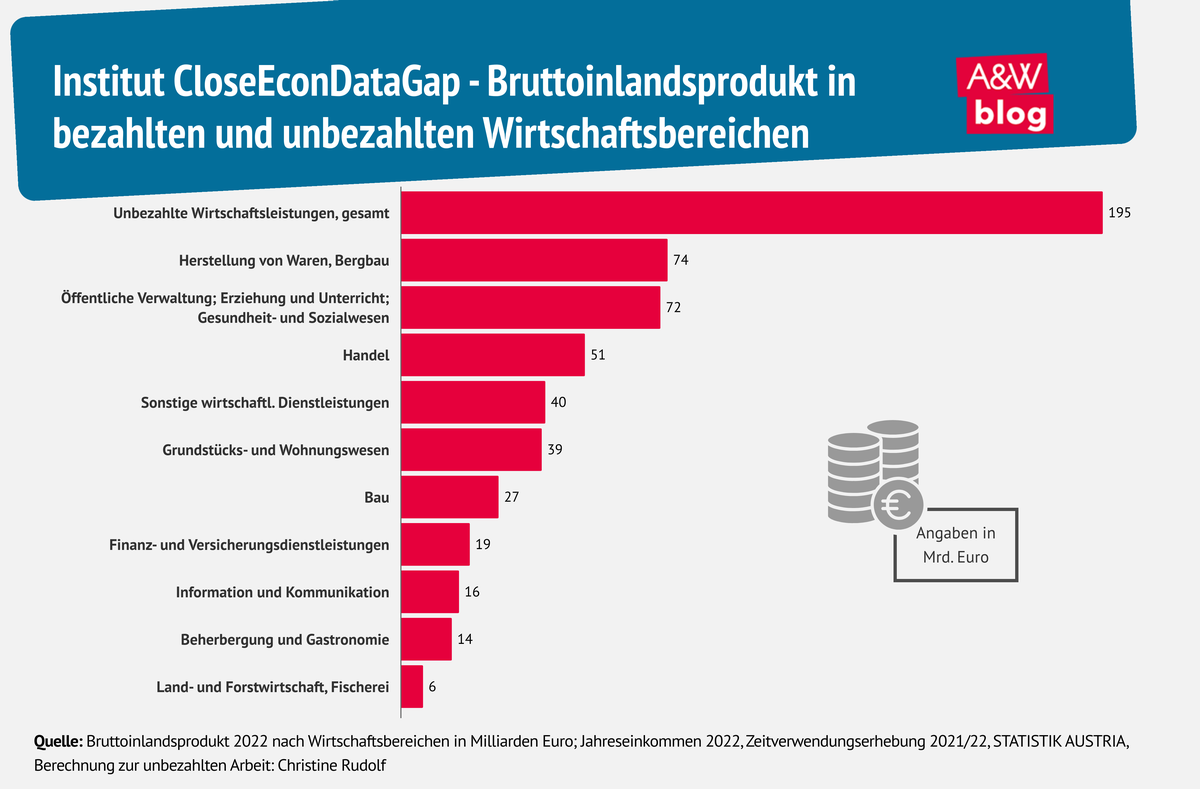

Berechnet man mit den Daten der Zeitverwendungserhebung den monetären Wert der unbezahlten Sorge- und Versorgungsarbeit, kann man ihre Wertschöpfung mit den anderen Sektoren aus dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) vergleichen. In Abbildung 1 ist ersichtlich, um wie vieles mehr unbezahlte Arbeit in Österreich geleistet wird als in jedem anderen Sektor.

Das Ergebnis dieser Berechnung: Unbezahlte Arbeit hatte im Jahr 2022 einen Wert von 195 Milliarden Euro – das entspricht 44 Prozent des BIP und ist so viel wie die Wirtschaftssektoren Produktion, Handel und öffentliche Verwaltung zusammen generiert haben.

Auch wenn es nahe liegt, die unbezahlte Sorge- und Versorgungsarbeit mit den bestehenden Durchschnittslöhnen aus den Bereichen Erziehung, Pflege oder Reinigung zu berechnen, standen uns für Österreich keine validen Daten zur Berechnung der Wertschöpfung für einzelne Berufsfelder zur Verfügung. Um der gesellschaftlichen Auseinandersetzung über die Bedeutung von Sorge- und Versorgungsarbeit eine nachhaltige und gerechte Perspektive zu eröffnen, wählten wir den Ansatz, für ihre Berechnung die Medianlöhne aller Erwerbstätigen heranzuziehen. Da ohne diese Sorge- und Versorgungsarbeiten alle anderen Wirtschaftsbereiche stillstünden, lässt sich schwer argumentieren, für die Bewertung nicht die Durchschnittslöhne aller anderen Arbeiten von Frauen und Männern heranzuziehen. Diese Art der Berechnung orientiert sich am Marktpreismodell des Statistischen Bundesamtes der Schweiz. Die dahinter liegende Idee dieser Berechnung ist: Wenn all diese Arbeiten nicht unbezahlt geleistet werden würden, müssten sie nach Marktpreisen entlohnt werden. Das ist dann auch der Wert, den sie schöpfen. Die Berechnungen wurden, abgesehen von der Lohnermittlung, analog der Erhebung zu den jährlichen Daten der SOEP-Erhebung in Deutschland durchgeführt.

Für Österreich kommt das Momentum Institut, das die Bruttowertschöpfung anhand der gleichen Daten berechnet hat, zu einem Anteil der unbezahlten Arbeit an der Bruttowertschöpfung in der Höhe von 23 Prozent. Hier wurde mit dem Bruttodurchschnittslohn im Wirtschaftszweig N „Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen“ aus den Jahren 2021/2022 gerechnet. Abweichungen zu den Zahlen basieren somit auf zwei Faktoren: Erstens die herangezogene Lohnhöhe und zweitens die Heranziehung der Grundgesamtheit.

Die Messung des Wohlstandes

Seit es die Berechnung des BIP gibt, steht sie in der Kritik, dass sie nicht den Wohlstand einer Nation misst, sondern Flussgrößen von Verwendung darstellt. Diese Kritik ist berechtigt. Aus feministischer Sicht wird aber nicht nur bezahlte Arbeit in einer Gesellschaft verwendet, um Waren und Dienstleistungen für den Konsum zur Verfügung zu stellen. Auch private Haushalte sind Orte der Produktion. Neben so einleuchtenden Dingen wie Brot, das gebacken wird, wird auch Reproduktion unter generativen Aspekten geleistet, etwa beim Großziehen von Kindern. Private Haushalte sind aber Orte, an denen Wärme und Sauberkeit hergestellt werden und die der täglichen Erholung dienen. Nicht umsonst ist Hausarbeit innerhalb der unbezahlten Arbeit die größte Position.

Politische Forderungen für Geschlechtergerechtigkeit

Vor allem anstehende Restriktionen in öffentlichen Haushalten wirken sich nachweislich negativ auf private Haushalte aus, beispielsweise durch Schließung öffentlicher Infrastruktur und durch Streichungen bei Unterstützungsangeboten. Die verheerenden Folgen der Pandemiebekämpfung haben deutlich gemacht, dass wir Daten über die Folgen von staatlichem Handeln auf Haushalte und ihre Mitglieder brauchen.

Die jährliche Erhebung der Sorgearbeiten und deren Berechnung durch die Statistik Austria ist ein unverzichtbares Instrument für die Sichtbarkeit unbezahlter Arbeit und für Geschlechtergerechtigkeit. Eine jährliche Durchführung hilft, geschlechtsspezifische Ungleichheiten und Verlagerungsprozesse zu erkennen und gesellschaftliche Veränderungen zu messen.

Solange Gleichstellungsdebatten rein auf das Vollzeiterwerbsmodell für alle abzielen, kommen wir nicht weiter. Erst wenn die unbezahlten Care-Arbeiten in die volkwirtschaftliche Gesamtrechnung integriert werden, können sich politische Akteure mit den gesamten Tatsachen konfrontieren. Weiters braucht es dringend Gleichstellungsstrategien für Männer, damit sie aus dem Modell des Familienernährers aussteigen können und wir die faire Verteilung der Care-Arbeiten auf den Weg bringen.

Sobald wir den ganzen Blick auf Wirtschaft herstellen, ergeben sich daraus andere Fragestellungen:

- Wie sorgen und versorgen wir als Gesellschaft unsere Jüngsten und jene, die Pflege brauchen so, dass diese essenzielle Tätigkeit nicht mit einer Verschlechterung der finanziellen Existenzsicherung einhergeht?

- Wie teilen wir all diese Sorgearbeiten fair auf?

- Welche Strategien müssen entwickelt werden, damit Männer diese wichtigen Care-Arbeiten übernehmen?

- Wieviel Arbeit (unbezahlt und bezahlt) kann wie geleistet werden, damit wir als Gesellschaft hier eine gelungene Versorgungssicherheit gewährleisten können?

- Welche Rolle spielt der ökonomische Ort Privathaushalt und wie kann das Konzept sorgender Städte und Caring Communities Entlastung im Privaten schaffen und kollektive Verantwortung stärken?

Dass noch ein weiter Weg vor uns liegt, zeigt, dass in keinem einzigen Wahlprogramm zur letzten Nationalratswahl namentlich die Zeiterverwendungserhebung bzw. die unbezahlte Arbeit sowie deren hohe volkswirtschaftliche Relevanz erwähnt wurde.

.png)