Die digitale physische Infrastruktur – von Mobilfunkmasten bis zu Rechenzentren – ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Doch es handelt sich zugleich um ein Milliardengeschäft. In der EU haben Jahrzehnte der Privatisierung und Liberalisierung zu einer wachsenden Abhängigkeit von ausländischen, oft US-amerikanischen Unternehmen, geführt – mit weitreichenden Folgen für EU-Bürger:innen und -Beschäftigte.

Was ist eine digitale physische Infrastruktur und warum ist sie kritisch?

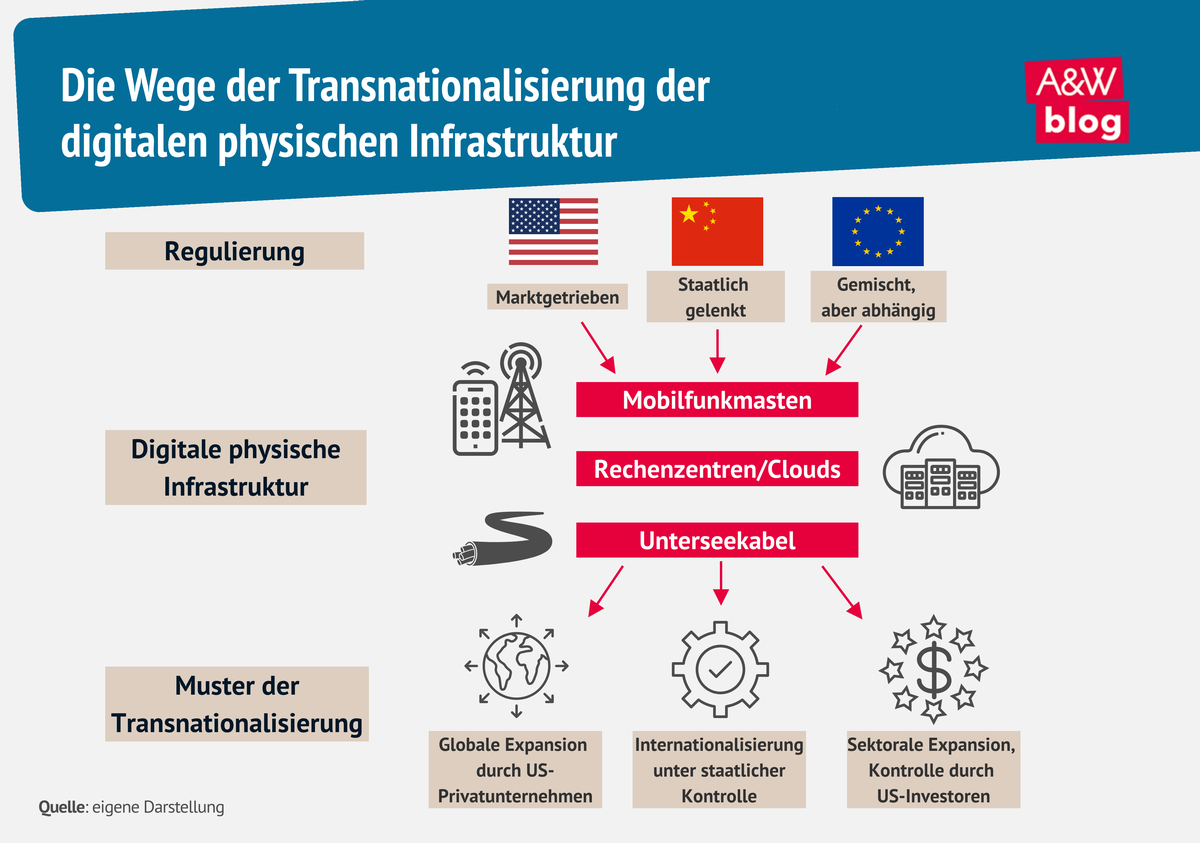

Die kritische digitale physische Infrastruktur umfasst alle Komponenten, die für die Funktionsfähigkeit unserer digitalen Welt unerlässlich sind: Dazu gehören unter anderem Unterseekabel, Mobilfunkmasten und Rechenzentren/Clouds. Sie sind entscheidend für den globalen Datenverkehr und damit die Weltwirtschaft, die öffentliche Sicherheit und unseren Alltag. Wie diese Infrastruktur reguliert wird und wem sie gehört, hat weitreichende Konsequenzen für uns alle. Eine aktuelle Studie der AK Wien und der Friedrich-Schiller-Universität Jena zeigt auf, wie stark sich die Ansätze in den USA, China und der EU unterscheiden. Sie verdeutlicht zudem: Europa ist weit davon entfernt, im digitalen Raum selbstbestimmt zu handeln und krisenfest zu sein. Stattdessen wird seine fehlende digitale Souveränität durch verschärfte geopolitische Spannungen und globale Wirtschaftskonflikte immer mehr zum Problem.

Drei Wege der Digitalisierung: Markt, Staat und Abhängigkeit

Die Studie zeigt, dass man drei unterschiedliche Regulierungsansätze bei digitalen physischen Infrastrukturen ausmachen kann:

- USA (marktgetrieben): Hier dominieren private Unternehmen. Die Regulierung zielt primär darauf ab, Unternehmensfreiheit zu gewährleisten. Das Ergebnis ist eine stark internationalisierte, privatwirtschaftlich kontrollierte Infrastruktur. Trotz dieser Fokussierung auf den Markt gehören die Kosten für Mobilfunkdaten in den USA zu den höchsten weltweit.

- China (staatlich gelenkt): Das chinesische Modell basiert stark auf staatlichem Eigentum und Kontrolle. Die „Big-Three“ der staatlichen Telekommunikationsanbieter China Telecom, China Unicom und China Mobile sind die dominanten Akteure und Eigentümer der digitalen physischen Infrastruktur. Dies sichert eine hohe digitale Souveränität, geht jedoch oft mit weniger Konsument:innenrechten einher.

- EU (gemischt, aber abhängig): Europa hat historisch gesehen viele staatliche Telekommunikationsmonopole gehabt, die in den 1990er Jahren weitgehend liberalisiert und privatisiert wurden. Heute ist die EU in der Infrastruktur stark von US-amerikanischen Digitalunternehmen abhängig.

Europas Abhängigkeit: Wenn US-Investoren unsere Netze im Griff haben

Diese "Amerikanisierung" ist besonders in den Bereichen Mobilfunkmasten und Rechenzentren/Clouds sichtbar. Große europäische Telekommunikationsunternehmen wie die Deutsche Telekom oder Telefónica haben ihre Mobilfunkmasten an spezialisierte Tower-Gesellschaften ausgelagert und Mehrheitsanteile an Finanzunternehmen verkauft. So erwarb American Tower beispielsweise 2021 die Funkturmsparte von Telefónica für 7,7 Milliarden US-Dollar. Viele dieser neuen Eigentümer sind US-amerikanische Finanzinvestoren wie BlackRock oder DigitalBridge.

Auch im Cloud-Computing-Sektor dominieren US-Unternehmen den europäischen Markt. Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure halten jeweils einen Marktanteil von 35-40 %, gefolgt von Google und IBM. Obwohl europäische Initiativen wie Gaia-X darauf zielen, die digitale Souveränität zu stärken, konnten diese die Außenabhängigkeit kaum reduzieren.

Folgen für uns alle: Kosten, Sicherheit und Arbeitsplätze

Diese strukturelle Abhängigkeit hat mehrere relevante politische Implikationen:

- Kosten und Zugang: Eine private, finanzialisierte Infrastruktur folgt in erster Linie Gewinninteressen, was die „öffentlichen Interessen“ (Public Value) bei der Gestaltung der Infrastruktur – also Faktoren wie Zugang, Erschwinglichkeit, Servicequalität, technologische Modernisierung und Resilienz – gefährdet.

- Digitale Souveränität und Sicherheit: Der CLOUD Act von 2018 erlaubt es der US-Regierung, auf Daten von US-Unternehmen zuzugreifen, selbst wenn diese in Europa gespeichert sind. Dies schafft eine erhebliche Sicherheitslücke. Daher wurden verschiedene Initiativen wie Gaia-X oder der Data Act zur Stärkung der „digitalen Souveränität“ innerhalb der EU gestartet.

Arbeitsplätze und faire Bedingungen: Wenn Infrastrukturunternehmen primär von Finanzinvestoren gesteuert werden, die auf kurzfristige Renditen abzielen, kann dies die Arbeitsbedingungen im digitalen Infrastruktursektor negativ beeinträchtigen. Ein Fokus auf „Public Value“ ermöglicht hingegen eine Orientierung an den Interessen der Beschäftigten.

Eine Alternative: Strategisches Eigentum für den öffentlichen Wert

Die Studie schlägt vor, „Governance by Ownership“ – also strategisches öffentliches oder hybrides Eigentum – als Regulierungsoption wieder stärker zu nutzen. Dies bedeutet, dass der Staat oder öffentliche Einrichtungen Eigentumsanteile halten, um öffentliche Interessen zu wahren.

Es gibt erfolgreiche Beispiele, die zeigen, wie dies aussehen könnte:

- Kommunale Rechenzentren: In Deutschland und Österreich betreiben Städte und Gemeinden eigene Rechenzentren. Diese bieten nicht nur sichere Datenspeicherung für die öffentliche Verwaltung, sondern auch kostengünstige Dienste für lokale Unternehmen.

- Kooperativen in den USA: An der Nordpazifikküste Alaskas betreiben genossenschaftlich organisierte Unternehmen Unterseekabel, um auch entlegene Gemeinden mit Internet zu versorgen, wo der Betrieb für private Unternehmen nicht profitabel genug ist. Hier steht der Gemeinwohlgedanke im Vordergrund.

- Strategische Interventionen: In Frankreich hat die staatliche Bank CDC gemeinsam mit dem Unternehmen OVHcloud die Firma Synfonium gegründet, um eine souveräne digitale Infrastruktur aufzubauen. Auch die Regulierungsansätze in China setzen auf strategisches Eigentum.

Diese Beispiele zeigen, dass strategisches Eigentum ein effektiver Weg ist, um hochwertige Dienste für die Öffentlichkeit bereitzustellen und digitale Souveränität zu fördern.

Was können wir tun?

Die digitale physische Infrastruktur ist ein unverzichtbares Gut für unsere Gesellschaft. Ihre Kontrolle darf nicht den Profitinteressen weniger, oft ausländischer, Konzerne überlassen werden. Aus Arbeitnehmer:innen-Perspektive ist es unerlässlich, dass der öffentliche Wert dieser Infrastruktur gesichert wird. Das bedeutet:

- Stärkung von öffentlichem und hybridem Eigentum: Wir brauchen mutige politische Entscheidungen, um öffentliche Investitionen in die digitale physische Infrastruktur zu lenken und neue Formen des (teil)öffentlichen Eigentums zu fördern. Dies kann durch staatliche Investitionsfonds, die öffentliche Übernahme von Anteilen oder goldene Aktien (golden shares) geschehen.

- Sicherung der Daseinsvorsorge und kein Ausverkauf kritischer Infrastruktur: Der Zugang zu hochwertigen und erschwinglichen digitalen Diensten muss für alle Bürger:innen gewährleistet sein, unabhängig vom Wohnort oder Einkommen. Darüber hinaus braucht es gerade auch im digitalen Bereich mehr Wachsamkeit gegenüber Aufkäufen bzw. dominierenden Beteiligungen durch ausländische Investoren.

- Transparenz und demokratische Kontrolle: Es muss klar sein, wer die Entscheidungen über unsere kritische Infrastruktur trifft und wie die Interessen der Allgemeinheit gewahrt werden. Eine verstärkte Einbindung der Parlamente und demokratische Beteiligungsrechte an digitaler Infrastruktur können eine Möglichkeit dazu bieten. Hierzu zählt insbesondere ein (nationaler) Rechtsrahmen, der Wettbewerb und Nutzer:innen-Interessen durch nichtdiskriminierende Zugangsverpflichtungen, offene Netze und Netzneutralität sicherstellt und damit den Handlungsspielraum privater Eigentümer, deren Fokus in der Regel auf Profitorientierung liegt, zugunsten gesellschaftlicher Interessen beschränkt.

- Verstärkung der EU-weiten Anstrengungen: Industriepolitische Initiativen, wie die staatliche Förderung des Aufbaus einer europäischen Cloud-Infrastruktur durch die IPCEI-Projekte, haben wichtige Impulse gesetzt, blieben in ihrer Wirkung jedoch begrenzt. Projekte wie Gaia-X oder die geplante IRIS²-Satellitenkonstellation zeigen, dass ambitionierte, gut finanzierte Vorhaben möglich sind – solche Anstrengungen müssen neben den europäischen Regulierungsinstrumenten (Datenschutz-Grundverordnung, KI-Act, Digital Markets Act und Digital Services Act) ausgeweitet werden, um digitale Souveränität in Europa zu erreichen.

Unsere digitale physische Infrastruktur lässt sich mit dem öffentlichen Straßennetz vergleichen: Niemand würde ernsthaft fordern, dass alle Straßen ausschließlich privaten, ausländischen Unternehmen gehören, die dann die Gebühren beliebig erhöhen können. Wir würden darauf bestehen, dass es ein Gut ist, das allen dient. Ähnlich ist es mit unseren digitalen Autobahnen und Speichern – sie müssen dem öffentlichen Wohl dienen. Es geht nicht nur darum, wem Funkmasten, Unterseekabel und Rechenzentren gehören, sondern wem diese Infrastruktur letztlich dient.

Dieser Blogartikel basiert auf der 2. Teilstudie des Forschungsprojekts „Wem gehört die digitale physische Infrastruktur? Eine Analyse ihrer transnationalisierten Eigentumsketten, staatlicher Regulierung und laufender Konflikte um öffentliche Interessen“. Die fortlaufenden Ergebnisse des Kooperationsprojekts der AK Wien und der Friedrich-Schiller-Universität Jena sind ebenfalls demnächst online abrufbar.