Die europäische Autoindustrie befindet sich in der Krise. Während China die Vorreiterrolle in der Elektromobilität übernommen hat, blockieren Teile der europäischen Industrie die Transformation. Die beschlossenen Flottenziele der EU wurden bereits aufgeweicht. Die deutschen Autohersteller lobbyieren massiv gegen das Verbrenner-Aus ab 2035 und werden dabei von konservativen Politiker:innen unterstützt. Die Überprüfung des Verbrenner-Verbots 2035 durch die Kommission wird nun um ein Jahr vorgezogen. Ein Aus vom Aus droht.

Transformation der Autoindustrie

Die europäische Autoindustrie ist von zentraler Bedeutung für die Wirtschaft. Sie macht ca. 7 Prozent des EU-BIPs aus und beschäftigt direkt und indirekt rund 13 Mio. Menschen. Doch dieser Industriezweig befindet sich im Wandel, denn aufgrund der hohen CO2-Emissionen im Verkehrssektor müssen die Verbrennermodelle auslaufen und Fahrzeuge mit CO2-neutralem Antrieb geschaffen werden. Die großen transnationalen Hersteller aus Deutschland – BMW, Daimler und VW – sind dabei prägend für die Entwicklung der europäischen Industrie. Getrieben wird der Trend aber von China. Einerseits weil das Land der weltweit größte Pkw-Markt ist und andererseits den globalen Leitmarkt für Elektromobilität darstellt. Die Entscheidung auf batterieelektrische Antriebe zu setzen, ist in China längst gefallen.

Durch den jahrzehntelangen Fokus auf Verbrennungsmotoren ist die Transformation eine gigantische Aufgabe, bei der die Industrie Unterstützung braucht. Doch schon bei früheren Regulierungen der EU wurden die Vertreter:innen der Branche stets einbezogen. Sie finden bei den Entscheidungsträger:innen viel Gehör und haben großen Einfluss. Um die Transformation zu gestalten, arbeitet die EU-Kommission intensiv mit der Industrie zusammen. So kam es zur Einigung auf die schrittweise Reduktion der Emissionen mit dem Ziel, ab 2035 nur noch E-Autos neu zuzulassen. Allerdings bleibt die Frage offen, ob die traditionellen Hersteller tatsächlich den Willen dazu haben, die Transformation umzusetzen.

EU-Flottenziele

Mit dem Verbrenner-Aus wurden auch Flottengrenzwerte festgelegt, welche die Autohersteller verpflichten, ihre durchschnittlichen CO2-Emissionen aller neu zugelassenen Fahrzeuge zu senken. Nicht jedes Fahrzeug einzeln muss die Obergrenzen einhalten, sondern der Durchschnitt aller Fahrzeuge eines Herstellers. Das soll dazu beitragen, den CO2-Ausstoß schrittweise zu senken, bis schlussendlich 2035 keine neuen Autos mit CO2-Ausstoß mehr zugelassen werden. Sollten die Autohersteller diese Grenzwerte nicht einhalten, drohen Strafzahlungen.

Frühere Ansätze der freiwilligen Selbstverpflichtung der europäischen Autohersteller blieben unwirksam, waren für die Autoindustrie dennoch ein Erfolg. Die Industrie nutzte ihren Einfluss, um die Zielwerte so lange wie möglich aufzuschieben und Sanktionsmöglichkeiten bei Nicht-Erreichen zu verhindern. Obwohl die Kommission erkannte, dass ihre Strategie gescheitert ist, wurde die Autolobby weiterhin für ihre Vorhaben aktiv einbezogen.

EU-Autogipfel: Aufweichen der Flottenziele

Im Laufe des Jahres 2024 hat sich die Krise der (Auto-)Industrie zunehmend verschärft. Deshalb hat die EU-Kommission am 30. Jänner 2025 einen strategischen Dialog über die Zukunft der europäischen Autoindustrie gestartet. Unter der Leitung der Kommissionspräsidentin zielt die Initiative darauf ab, „die europäische Automobilindustrie zu schützen und ihr eine Zukunft in der Europäischen Union zu ermöglichen“. Unter der Einbeziehung verschiedener Akteure sollten Lösungen und Maßnahmen erarbeitet werden. Ein Ergebnis des Dialogs war das Aufschnüren der verpflichtenden Grenzwerte. Den Autokonzernen wird erneut Zeit eingeräumt, um ihre Flottenziele zu erreichen, indem sie die Reduktionen über drei Jahre (2025–2027) berechnen können. Dadurch können Defizite in einem oder zwei Jahren durch die Übererfüllung im restlichen Zeitraum ausgeglichen werden.

Einfluss der Autolobby

Der Ruf nach der Änderung der Flottengrenzwerte kam etwa vom europäischen Automobilherstellerverband ACEA, da viele seiner Mitglieder die Ziele nicht einhalten können und Milliardenstrafen drohen. Deswegen betreibt ACEA hohen Lobbyaufwand: Im Jahr 2024 hatte der Verband dazu ein Budget von bis zu 6 Millionen Euro (Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr). Damit wurden 28 Lobbyist:innen beschäftigt, wovon 11 direkten Zugang zum Parlament haben. Seit dem Amtsantritt der neuen Kommission im Dezember 2024 haben über 220 High-Level-Meetings mit ACEA stattgefunden. Damit liegt der Verband auf Platz 11 und somit im absoluten Spitzenfeld der stärksten Lobbygruppen in der EU.

Gewinnrückgang nach Rekordgewinnen

Die unabhängige Forschungsorganisation SOMO kritisiert die europäische Autoindustrie und die Vorgehensweise der EU besonders hart. Ihrer Recherche nach verwendet die Industrie bewusst den Sprachgebrauch der Krise, um finanzielle und regulatorische Unterstützung zu erhalten, obwohl sie weiterhin große Gewinne verbucht und beachtliche finanzielle Reserven besitzt. Die Hersteller verwenden ihre Ressourcen allerdings kaum für Innovation und Transformationen, sondern nutzen stattdessen ihren politischen Einfluss zur Verteidigung des Verbrenners. Beispiel Volkswagen: 2024 hat der VW-Konzern fast 3 Millionen Euro für Lobbyarbeit in der EU ausgegeben, 128 Termine mit hochrangigen EU-Beamt:innen abgehalten und 16 Lobbyist:innen beschäftigt – vier davon mit direktem Zugang zum EU-Parlament.

Die EU schützt etablierte Unternehmen mit Subventionen, langen Übergangszeiten und flexiblen Regulierungen, obwohl diese Milliardengewinne verbuchen, Arbeitsplätze verlagern und streichen sowie wenig Bereitschaft für Veränderung zeigen. Für SOMO liegt die eigentliche Krise nicht in der finanziellen Schieflage der Industrie, sondern an der mangelnden Bereitschaft sowohl der Autohersteller als auch der EU, eine echte Transformation umzusetzen.

Der Soziologe Klaus Dörre verweist darauf, dass die deutsche Autoindustrie zwar von großen Gewinneinbußen betroffen ist, der Referenzwert dazu ist allerdings das Rekordjahr 2022. Das erweckt den Eindruck, als würde es der Autoindustrie besonders schlecht gehen. Zudem setzen die deutschen Hersteller weiter zu stark auf hochpreisige SUVs und sind nicht in der Lage, ein E-Auto für unter 20.000 Euro auf den Markt zu bringen. Demnach sind schlechte Management-Entscheidungen und kurzfristige Profitmaximierung für die Krise verantwortlich oder haben sie zumindest verstärkt. Die Auswirkungen bekommen die Beschäftigten zu spüren. Der unklare Weg führt bei den Belegschaften zu Misstrauen, Enttäuschung und Zorn. Deswegen hat die Transformation auch einen schlechten Ruf bei den Beschäftigten, was sie nicht selten in die Arme der AfD treibt.

Politische Unklarheit führt zu wirtschaftlicher Unsicherheit

Unklare politische Rahmenbedingungen wirken sich bremsend auf die Entwicklung aus und sorgen für große Unsicherheit. Während Europa einen industriepolitischen Zickzackkurs verfolgt, baut China den Vorsprung in der E-Mobilität weiter aus. Der europäischen Industrie fehlt eine klare Strategie für die Transformation und sie sieht sich daher mit einem teuren Nebeneinander von Verbrennern und E-Autos konfrontiert. Dieser unklare Kurs der EU-Kommission bedroht nicht nur die eigenen Klimaziele. Vielmehr erzeugt das große Unsicherheiten bei den Beschäftigten der Industrie, den Konsument:innen und auch den Unternehmen.

Hält das Verbrenner-Verbot ab 2035?

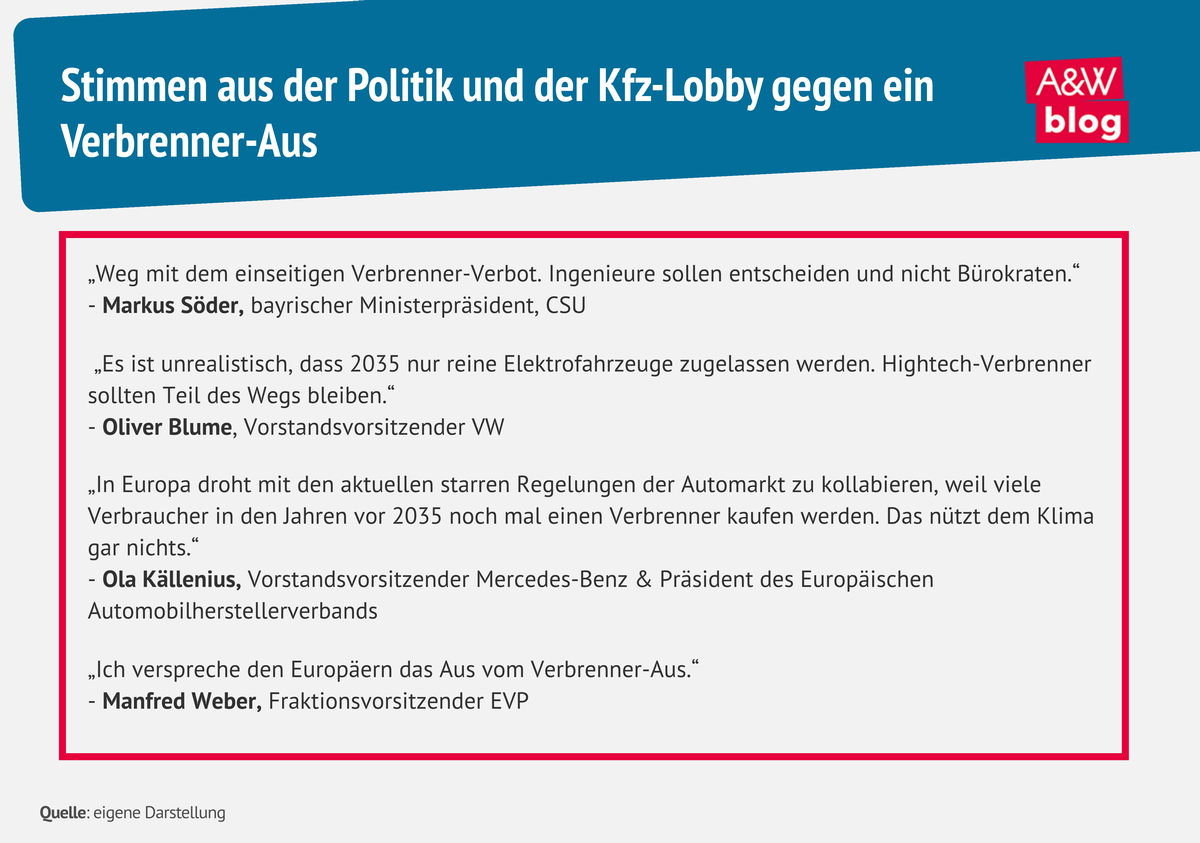

Im August 2025 wurde damit begonnen Stimmung gegen das Verbrenner-Verbot zu machen. Mercedes-Benz-Vorstandschef (und ACEA-Präsident) Ola Källenius meinte: „Wir müssen einen Realitätscheck machen. Sonst fahren wir mit Vollgas gegen die Wand.“ In dieselbe fossile Kerbe schlägt die Präsidentin des Verbands der Autoindustrie, Hildegard Müller: „Verbotsdebatten helfen nicht“. Im September (9. bis 14.) fand die Internationale Automesse in München statt, auf der eine Großoffensive gegen das Verbrenner-Aus gestartet wurde. Die europäischen Hersteller erhöhen den Druck und werden dabei von konservativen Politiker:innen unterstützt. Mit großen Parolen fordern die Konzernchefs die weitere Produktion von Autos mit Verbrennungsmotoren. Ein Aufheizen der Debatte, denn am 12. September fand ein weiterer Autogipfel zwischen der Autolobby und Vertreter:innen der EU-Kommission in Brüssel statt. Als vorläufiges Ergebnis kündigte Ursula von der Leyen an, die für 2026 geplante Überprüfung der CO2-Grenzwerte für Autos ab 2035 um ein Jahr vorzuziehen. Noch heuer soll entschieden werden, wie es mit den Verbrennern ab 2035 weitergehen wird.

Dass die Zeichen in der Klimapolitik und der Senkung der Verkehrsemissionen schlecht stehen, verdeutlicht der EVP-Chef Manfred Weber, der von „ideologischen Fehlern“ spricht, die korrigiert werden müssen, und verspricht schon jetzt das Aus vom Verbrenner-Aus.

Fazit

Die wirtschaftliche Situation der Autoindustrie in Europa ist aktuell schwierig und vieles steht auf dem Spiel. Gerade deswegen sollte die EU-Kommission ihre eigenen Ziele nicht aus den Augen verlieren. Die Transformation ist bereits in vollem Gange, und statt die Veränderungen aufgrund kurzfristiger Profitinteressen der großen Autokonzerne auszubremsen, sollten die Leitplanken klar und langfristig gesetzt werden. Auch wenn der Umstieg auf Elektromobilität nicht alle (Verkehrs-)Probleme lösen wird, da es eine umfangreiche Mobilitätswende bräuchte, ist er dennoch ein wichtiger Hebel, um die Emissionen deutlich zu senken. Wer jetzt an der Transformation zweifelt, schadet sich langfristig selbst. Nur mit einem klaren Enddatum ließen sich Investitionen und Entwicklungen in die richtigen Bahnen lenken. Bleibt zu hoffen, dass die Kommission dem Lobbying der Autoindustrie stand- und am Verbrenner-Aus ab 2035 festhält.