Wer unbezahlte Care-Arbeit trägt, zahlt mit Zeit, Energie und langfristiger Absicherung. Das zeigt der Arbeitsklima Index Frauen der Arbeiterkammer Oberösterreich. Der sogenannte „Mental Load“ betrifft nicht nur den Alltag, er prägt unsere Arbeitswelt, bremst Karrieren und verstärkt strukturelle Ungleichheiten. Hier muss die Politik mehr Verantwortung übernehmen.

Wessen Zeit zählt und wessen nicht?

Ein Morgen wie viele. Und doch viel mehr als ein Einzelfall: „Mama, wir müssen morgen das Bienenprojekt mitnehmen!“ Es ist 7.10 Uhr. In 20 Minuten beginnt der Arbeitstag. Das Jausenbrot ist noch nicht verpackt, ein Kind ist fiebrig und die Kinderbetreuung fällt erneut aus. Während das Chaos tobt, läuft schon der innere Kalender heiß: Projektabgabe, Mails beantworten, Arzttermine, Elternsprechtag (Quelle: AK OÖ-Beratungen, O-Töne, Beratungszeitraum Jänner bis September 2025).

Was wie ein privates Problem wirkt, ist in Wahrheit ein strukturelles: Die tägliche Dauerbelastung für das reibungslose Funktionieren des Alltags hat einen Namen: „Mental Load“. Sie trifft vor allem Frauen und wirkt tief in unsere Arbeitswelt und Gesellschaft hinein – mit langfristigen Folgen für Gleichstellung, Karriereverläufe und soziale Absicherung.

Was Mental Load wirklich bedeutet

Mental Load ist mehr als Stress. Er beschreibt die unsichtbare kognitive Verantwortung, die nicht nur mit Aufgaben, sondern mit ständigem Denken, Planen und Erinnern verbunden ist. Wer denkt mit, bevor etwas passiert? Wer übernimmt, wenn nichts vorbereitet wurde? Diese Form der Arbeit ist unsichtbar, ungleich verteilt, chronisch belastend und wirkt nicht nur im Privaten, sondern spürbar bis in den Berufsalltag.Es handelt sich dabei nicht etwa um individuelle Überforderung, sondern um strukturelle – insbesondere die Zeit-Dimension betreffende – Ungleichheiten, die bis in die letzte Phase des Erwerbslebens wirken.

Ein realistischer Blick auf die Wochenbilanz: Arbeit, Care, keine Pause

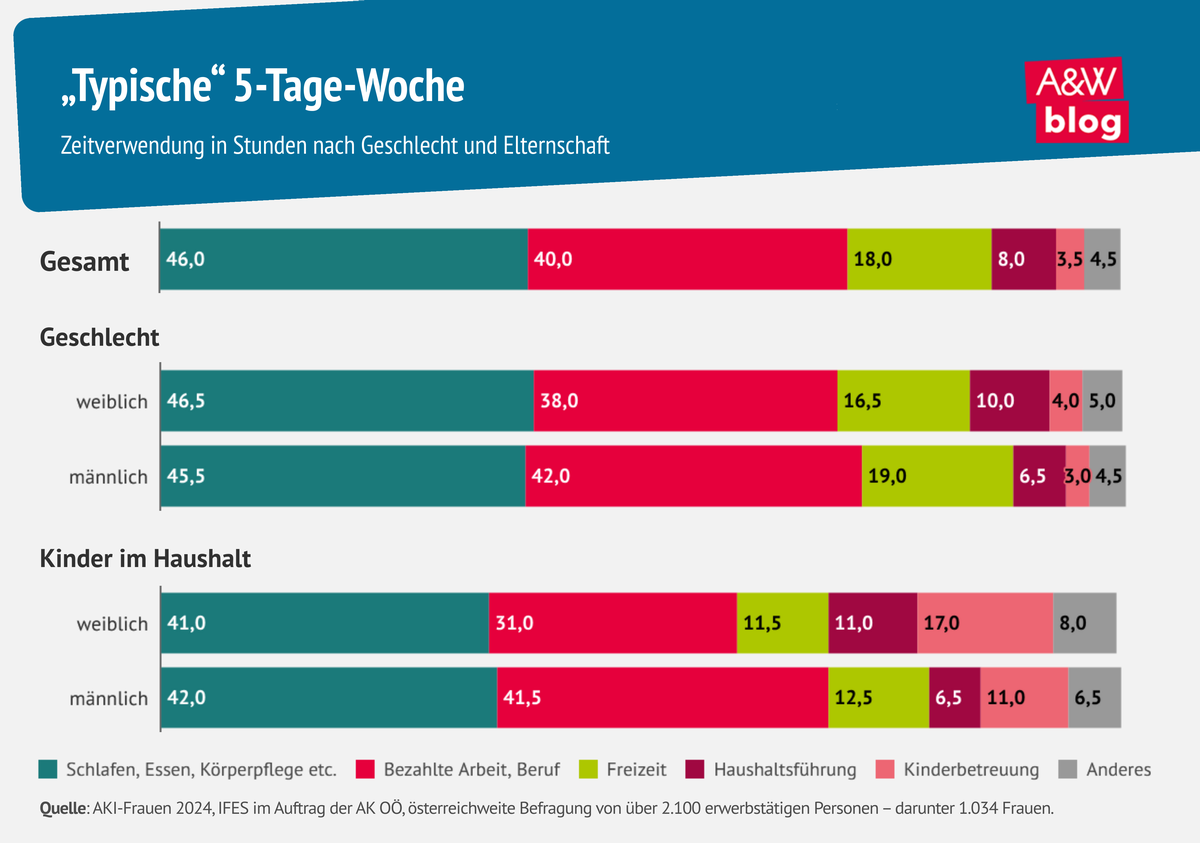

Zeit ist ein knappes Gut, aber nicht für alle gleich verteilt. Frauen jonglieren zwischen Erwerbsarbeit und unbezahlter Care-Arbeit (siehe dazu Altreiter/Premov).Ein Blick auf die Zeitverwendungserhebung des Arbeitsklima Index (AKI) Frauen 2024 macht die strukturelle Schieflage sichtbar: Frauen …

- arbeiten weniger Stunden in bezahlter Erwerbsarbeit,

- leisten mehr unbezahlte Care-Arbeit,

- opfern dafür Karrierechancen und Erholungszeit.

Männer hingegen verbringen mehr Zeit in Erwerbsarbeit und haben am Ende der Woche mehr Freizeit. Care-Arbeit ist kein „privates Organisationsproblem“. Sie ist Ausdruck struktureller Ungleichheit. Je mehr Betreuungspflichten, etwa durch Kinder, desto größer wird die Zeitlücke zwischen den Geschlechtern.

Betreuungspflichten: Wenn Vereinbarkeit zur Herausforderung wird

Besonders deutlich wird die Schieflage beim Thema Kinderbetreuung:

- 48 Prozent der Eltern nutzen keine institutionelle Betreuung – und das nicht aus freier Wahl, sondern mangels geeigneter Angebote.

- Betreuungsangebote sind vielerorts nicht verfügbar, unflexibel oder unzureichend, das zeigt auch der Kinderbetreuungsatlas der AK OÖ.

Hier wird klar: Die sogenannte „Wahlfreiheit“ zur Teilzeit ist oft keine Wahl, sondern eine Notlösung. Frauen reduzieren ihre Erwerbsarbeit nicht freiwillig, sie kompensieren Versorgungslücken.

Kognitiver Spill-over-Effekt: Mental Load ist messbar und macht krank

Was bedeutet es, wenn Mental Load den Arbeitsplatz erreicht? Die italienische Studie „Beyond Time: Unveiling the Invisible Burden of Mental Load“zeigt die ungleiche Verteilung: Frauen tragen den Großteil der kognitiven Verantwortung im Alltag. Mithilfe einer neuen Messmethode gelingt es erstmals, unsichtbare Faktoren wie wahrgenommene Verantwortung, emotionale Erschöpfung und den kognitiven Spill-over-Effekt systematisch zu erfassen. Er beschreibt, wie mentale Verantwortung nicht an der Wohnungstür endet: Gedanken an Haushalt, Termine und Familienorganisation „fließen“ in den Arbeitsalltag und wirken dort wie ein unsichtbarer Dauerstress.

In der Studie gaben rund 41 Prozent der berufstätigen Frauen an, während der Arbeit häufig über die Organisation von Haushaltstätigkeiten nachzudenken, verglichen mit knapp zehn Prozent der Männer. Beim Denken an Kinderbetreuung während der Arbeit liegt der Anteil der Frauen bei fast der Hälfte (47,3 Prozent), während er bei Männern 13,5 Prozent beträgt.

Die konkreten Auswirkungen:

- Konzentration sinkt bei der Arbeit

- Erschöpfung steigt

- eingeschränkte berufliche Entwicklungsmöglichkeiten

Der unsichtbare Energieverlust

Auch die an der Universität Südkalifornien forschende Psychologin Elizabeth Aviv und ihre Kolleg:innen untersuchten in ihrer Studie „Cognitive household labor: gender disparities and consequences for maternal mental health and wellbeing“ die Unterschiede zwischen körperlicher und kognitiver Hausarbeit. Befragt wurden mehr als 300 Mütter mit Kleinkindern. Ihr Ergebnis: Bei 28 von 30 Aufgaben tragen Mütter mehr Verantwortung als ihre Partner. Besonders deutlich wurde, dass kognitive Hausarbeit (Planen, Erinnern, Delegieren) psychisch belastender ist als körperliche Aufgaben. Im Durchschnitt gaben die Mütter an, für etwa drei Viertel (72,6 Prozent) aller kognitiven Arbeiten verantwortlich zu sein, während ihre Partner das restliche Viertel leisten. Auch bei den körperlichen Hausarbeiten liegt der Großteil der Verantwortung – mit rund zwei Dritteln (63,6 Prozent) – bei den Müttern, ein Drittel übernimmt der Partner.

Frauen mit hohem Mental Load berichten häufiger über:

- chronischen Stress

- depressive Symptome

- Burnout

- geringere Beziehungszufriedenheit

Das Forschungsteam nennt das den „unsichtbaren Energieverlust“. Mental Load ist kaum sichtbar, aber täglich spürbar. Ihr zentrales Fazit lautet: Gleichstellung beginnt beim Denken, nicht erst bei der Ausführung von Aufgaben.

Sowohl die italienische als auch die US-amerikanische Studie zeigen: Mental Load lässt sich messen und er schadet. Ob als Spill-over ins Berufsleben oder als unsichtbarer Energieverlust. Frauen tragen die Last, oft unbemerkt und ohne Ausgleich.

Der Dominoeffekt: von unbezahlter Care-Arbeit zur Altersarmut

Viele qualifizierte Frauen fehlen am Arbeitsmarkt, nicht weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht können. Nicht weil sie „schlecht organisiert“ sind, sondern weil sie überlastet sind und die notwendigen Rahmenbedingungen fehlen. Das wird in den verschiedenen Phasen des Lebens sichtbar. Es beginnt mit unbezahlter Care-Arbeit und entwickelt sich oft zu einem Dominoeffekt:

Mental Load → Unbezahlte Care-Arbeit → Teilzeit → Karriereeinbußen → Einkommenslücken → Erschöpfung → Altersarmut

Wer über den vielzitierten Fachkräftemangel spricht, sollte also hier beginnen.

In Österreich arbeiten mehr als die Hälfte der Frauen (51,1 Prozent, 2024) in Teilzeit, vorwiegend zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Im Vergleich dazu liegt der Anteil bei Männern bei 13,7 Prozent. Diese strukturelle Ungleichverteilung hat langfristige finanzielle Folgen: Teilzeitbeschäftigung und längere Erwerbsunterbrechungen aufgrund von Betreuungspflichten führen häufig zu einer niedrigeren Alterssicherung und schränken die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen erheblich ein. Bleiben gut qualifizierte Frauen dem Arbeitsmarkt über längere Zeit fern oder gelingt der Wiedereinstieg nicht rechtzeitig, geht wertvolles Fachkräftepotenzial verloren – mit der Folge, dass bestehende geschlechtsspezifische Ungleichheiten weiter zementiert werden.

Unbezahlte Arbeit: ökonomisch enorm wertvoll

Unbezahlte Arbeit ist kein Randphänomen. Sie ist eine der tragenden Säulen unserer Volkswirtschaft und der gesamten Gesellschaft. Würde sie wie eine marktwirtschaftliche Branche bewertet werden, wäre sie größer als die gesamte Industrie. Das Momentum Institut bemisst den Wert von unbezahlter Hausarbeit & Care-Arbeit mit rund 100 Milliarden Euro jährlich (siehe dazu auch: Volkswirtschaftliche Lücke).

Diese Arbeit ist unverzichtbar, aber unsichtbar, unbezahlt, ungerecht verteilt.

Neue Bewertung von Zeit, Verantwortung und Leistung erforderlich

Mögliche Ansatzpunkte für mehr Ausgewogenheit sind:

- kostenlose ganzjährige und ganztägige Kinderbetreuung sowie Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem 1. Geburtstag

- Arbeitszeitmodelle, die Care-Arbeit für beide Elternteile mitdenken (z. B. ÖGB-Familienarbeitszeit)

- Anhebung der Kindererziehungs- und Pflegekarenzzeiten

Denn Gleichstellung beginnt nicht bei der Stundenanzahl, sondern bei der Frage:

Wessen Zeit ist wie viel wert?