Die Einführung einer Kindergrundsicherung könnte ein entscheidender Schritt sein, um Kinderarmut in Österreich zu bekämpfen. Durch eine Kombination aus Sach- und Geldleistungen soll sichergestellt werden, dass alle Kinder bessere Leistungen in den Bereichen Bildung und Gesundheit bekommen und Familien ausreichend finanzielle Mittel haben. Ziel ist es, die Armutsgefährdung bis 2030 zu halbieren und langfristig die Chancengleichheit zu erhöhen.

Lange Diskussion um die Kindergrundsicherung

Die Diskussion um eine Kindergrundsicherung ist nicht neu. Bereits vor über einem Jahrhundert wurde im österreichischen Parlament über die angemessene Höhe von Familienleistungen debattiert. In der aktuellen Diskussion zielt die Kindergrundsicherung vor allem darauf ab, die Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung von Kindern und Jugendlichen durch höhere staatliche Leistungen zu beenden. Eine Kindergrundsicherung kann unterschiedlich ausgestaltet sein. Im hier diskutierten Modell werden Sachleistungen für alle Familien ausgebaut, die bestehenden kinderbezogenen Geldleistungen zusammengelegt und für alle Familien in gleicher Höhe ausbezahlt. Für armutsgefährdete Familien gibt es zusätzliche Leistungen. Auch auf europäischer Ebene wird dieses Thema im Rahmen der Europäischen Kindergarantie aufgegriffen, die jedem Kind Zugang zu hochwertiger Gesundheit, Bildung, angemessenem Wohnraum und gesunder Ernährung ermöglichen soll.

Die aktuelle Situation in Österreich

Trotz zahlreicher Familienleistungen und einer im europäischen Vergleich sehr hohen Familienförderung waren 2024 etwa 17 % der Haushalte in Österreich armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind mit einer Betroffenheitsquote von 21 % überrepräsentiert.

Der starke Anstieg der Lebenserhaltungskosten für Wohnen, Energie und Lebensmittel seit 2022 hat die Situation für Haushalte mit geringem Einkommen weiter verschärft. Die Armutsgefährdungsquote sagt nur etwas über Einkommen aus, nicht aber über Preise oder reale Konsummöglichkeiten. Um Armut umfassender sichtbar zu machen, sind daher zusätzliche Kennzahlen wie die erhebliche materielle und soziale Deprivation sinnvoll. Diese setzt bei Mindeststandards an und erfasst Personen, die sich mehrere als selbstverständlich betrachtete Dinge des Lebens nicht leisten können. Diese Kennzahl hat sich für Kinder und Jugendliche von 2022 auf 2023 aufgrund der hohen Inflation von 36.000 auf 88.000 mehr als verdoppelt. 2024 lag sie mit 79.000 weiterhin auf einem alarmierend hohen Niveau.

Hohe individuelle und wirtschaftliche Kosten von Kinderarmut

Die Folgen von Kinderarmut sind vielfältig und weitreichend. Studien zeigen, dass Personen, die in ihrer Kindheit Armut erlebt haben, häufig unter langfristigen negativen Konsequenzen leiden. Dazu gehören schlechtere schulische Leistungen, niedrigere Bildungsabschlüsse, ein höheres Risiko von Arbeitslosigkeit und geringere Einkommenschancen im Erwachsenenalter. Auch psychische Belastungen wie Angststörungen und Depressionen treten häufiger auf, was wiederum gesellschaftliche Folgekosten verursacht.

Eine Studie der OECD aus dem Jahr 2022 zeigt zudem auch die hohen budgetären Folgekosten für eine Gesellschaft auf. Diese werden mithilfe der EU-SILC-Daten (European Union Statistics on Income and Living Conditions) in Form von geringerer Arbeitsmarktbeteiligung, niedrigeren Einkommen und den Kosten von schlechterer Gesundheit geschätzt. In Österreich belaufen sich die Schätzungen zu den entgangenen Einnahmen alleine auf 5,6 Mrd. Euro pro Jahr. Diese gehen vor allem auf hohe gesundheitliche Folgekosten und deutlich schlechtere Einkommenschancen zurück.

Das 3-Säulen-Modell der Kindergrundsicherung

Die Volkshilfe Österreich und die Arbeiterkammer haben bereits Modelle zur Kindergrundsicherung präsentiert. Eine gemeinsame Weiterentwicklung beider Modelle umfasst nun drei Säulen: Grundversorgung durch Sachleistungen, einen Universalbetrag als Geldleistung und einen einkommensabhängigen Betrag.

1. Grundversorgung durch Sachleistungen

In der ersten Säule sind grundlegende Sachleistungen zusammengefasst, die im Zuge einer Kindergrundsicherung ausgebaut werden müssten. Diese Leistungen sollen für alle – unabhängig von der Armutsbetroffenheit – frei und niederschwellig zugänglich sein. Denn klare, gesetzlich verankerte Rechtsansprüche können dazu beitragen, die immensen Kinderkosten nachhaltig zu senken, aber auch die Eltern in der täglichen Versorgungsarbeit zu entlasten.

Im Bildungsbereich ist das vorrangig der Ausbau ganztägiger Elementarbildung und schulischer Bildung, einschließlich Förderung bzw. Lernunterstützung, Unterrichtsmaterialien und Verpflegung. Freizeit- und Ferienangebote sollen die soziale Teilhabe von Kindern fördern und die Betreuungssituation in den Schulferien verbessern. In Österreich ist nach wie vor nur knapp ein Drittel der Kinder unter drei Jahren in formalen Kinderbetreuungseinrichtungen und die Kosten, die mit dem Schulbesuch in Verbindung stehen, sind hoch. Im Gesundheits- und Unterstützungsbereich soll zudem das Best-Practice-Modell „Frühe Hilfen“ ausgeweitet werden, welches verschiedene präventive Unterstützungsangebote für (werdende) Eltern umfasst.

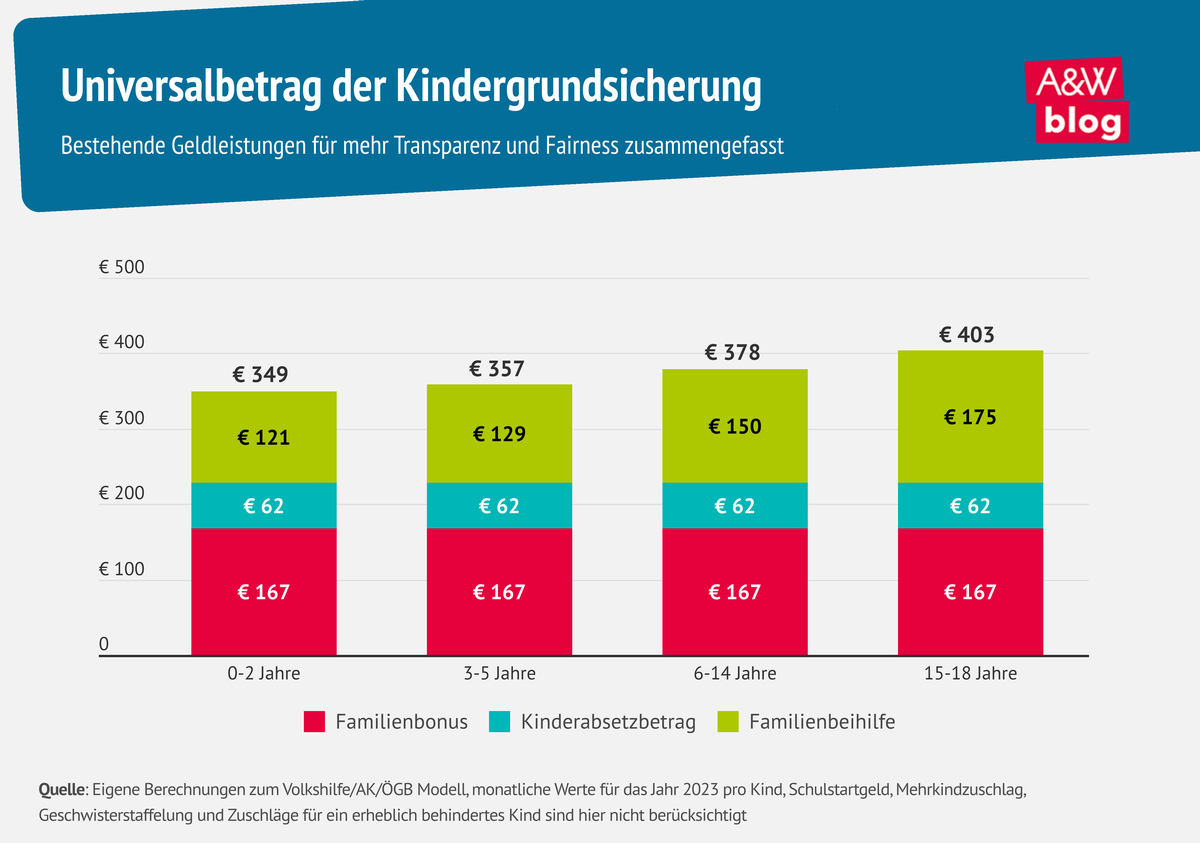

2. Universalbetrag für mehr Transparenz und Fairness

Der Universalbetrag in der zweiten Säule fasst bestehende Geldleistungen wie den Kinderabsetzbetrag und den Familienbonus Plus zusammen. Dies soll die Leistungen übersichtlicher und transparenter machen. Durch die Anpassung der Altersstaffelung werden größere Kostensprünge beim Schuleintritt und Abschluss der Pflichtschule berücksichtigt. Der Universalbetrag soll je nach Alter des Kindes zwischen 349 und 403 Euro betragen.

3. Einkommensabhängiger Betrag als gezielte Unterstützung

Die dritte Säule richtet sich an Familien, deren Einkommen unter den Grenzen des sogenannten „Referenzbudgets“ liegt. Die staatlich anerkannte ASB-Schuldnerberatung errechnet jedes Jahr die Referenzbudgets für verschiedene Familienkonstellationen. Diese geben an, wie hoch die erforderlichen Haushaltsausgaben sind, um nicht nur das Minimum abzudecken, sondern ein gutes Leben mit kultureller und sozialer Teilhabe zu führen. Die ermittelten Werte liegen dabei zum Teil deutlich über der Armutsgefährdungsschwelle.

Jene Haushalte, die unteren diesen Grenzwerten liegen, erhalten eine zusätzliche einkommensabhängige Geldleistung, die bis zu 27 % des Ausgleichszulagenrichtsatzes betragen kann (2023: 284,48 Euro pro Kind). Damit soll sichergestellt werden, dass betroffene Familien eine angemessene Unterstützung erhalten, um den finanziellen Bedarf decken zu können.

Kinderarmut unmittelbar stark reduziert – langfristig eliminiert

Das vorgeschlagene Modell der Kindergrundsicherung würde eine positive Verteilungswirkung aufweisen, da Familien mit geringen Einkommen deutlich mehr profitieren. Mit der Einführung des Universalbetrags könnte die Zahl der armutsgefährdeten Kinder um 39 % reduziert werden. Ein zusätzlicher einkommensabhängiger Betrag könnte sogar dazu führen, dass sich die Armutsgefährdung unter Kindern mehr als halbiert. Damit würde die Zahl der armutsgefährdeten Kinder von 293.140 auf 122.610 Kinder sinken.

Kosten der Kindergrundsicherung geringer als Folgekosten der Kinderarmut

Die Kosten der Kindergrundsicherung sind nicht zu unterschätzen. Die Geldleistungen aus Säule 2 und 3 belaufen sich auf insgesamt 1,6 Milliarden Euro pro Jahr. Die Kosten für Sachleistungen im Bereich Bildung, Gesundheit und Unterstützung der Familien schätzen wir inklusive Umsetzung auf zusätzliche 2,9 Milliarden Euro. Die Summe von 4,5 Milliarden Euro muss jedoch den Folgekosten der Kinderarmut gegenübergestellt werden. Wie bereits erwähnt übersteigen alleine die entgangenen Einnahmen die Ausgaben.

Fazit

Die Einführung einer Kindergrundsicherung in Österreich könnte ein entscheidender Schritt sein, um Kinderarmut nachhaltig zu bekämpfen. Durch eine Kombination aus Sach- und Geldleistungen wird sichergestellt, dass alle Kinder Zugang zu den notwendigen Ressourcen für eine gesunde Entwicklung haben. Trotz der hohen Kosten der Kindergrundsicherung sind die langfristigen positiven Effekte nicht zu unterschätzen. Diese würden nicht nur die individuelle Lebensqualität von Kindern und Eltern verbessern, sondern auch die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgekosten von Kinderarmut langfristig reduzieren. Eine kinderfreundliche Zukunft erfordert mutige Entscheidungen und ein gezieltes Engagement.

Dieser Beitrag basiert auf dem Artikel „Ausgestaltung und Herausforderungen einer Kindergrundsicherung in Österreich“, der in der Zeitschrift „Wirtschaft und Gesellschaft“, Band 51, Nr. 2 erschienen ist.

.png)