Den ersten Roboter-Halbmarathon der Welt beobachten, Hochhausschluchten mit unbemannten Flugtaxis erkunden oder eine Ton-Bild-Schere erleben: den Blick auf einen hektischen, elektrobetriebenen Autoverkehr in einer Megastadt, so leise, dass das Zwitschern der Vögel in den Vordergrund tritt – was nach Science-Fiction klingt, ist in der Volksrepublik China längst Realität.

Chinas Weg zur Innovationsmacht

Was Chinas Regierung in der erfolgreichen Entwicklung grüner Technologien gelernt hat, überträgt sie inzwischen auf die Herausbildung globaler Zukunftsindustrien. Im Fokus stehen unter anderem Künstliche Intelligenz (KI), humanoide Roboter und electric Vertical Take-Off and Landing aircrafts (eVTOL) – die berüchtigten Flugtaxis. Auch hier zeigen konkrete Entwicklungsziele und wirtschaftspolitische Maßnahmen Wirkung.

Im Jahr 2024 war China laut dem Kritischen Technologie-Tracker des Australien Strategic Policy Institutes (ASPI) in 57 von 64 für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung zentralen Forschungsbereichen weltweit führend. Im Vergleich belegen die USA Spitzenpositionen in sieben dieser Technologien – unter anderem in Quantencomputing und Gentechnologie – die EU in zwei: Hochleistungsrechnen und Hochleistungswerkstoffe.

Chinas Innovationskraft ist kein Zufallsprodukt. Sie resultiert aus einem strategisch geplanten, staatlich orchestrierten Innovations-Ökosystem. Dieses orientiert sich an der strategischen Entwicklung „disruptiver Technologien“, die im Zentrum Chinas gegenwärtiger staatlicher Wirtschaftsstrategie mit dem Namen „Neue qualitative Produktivkräfte“ stehen.

Die Entwicklung „disruptiver Technologien“: Wenn der Staat nicht auf den Markt wartet

Das Konzept „disruptiver Technologien“ geht auf Clayton Christensen (1997) zurück. Er bezeichnet damit Neuerungen, die überkommene Geschäftsmodelle verdrängen und ganze Märkte umwälzen. Christensen steht in der Tradition des österreichisch-amerikanischen Ökonomen Joseph Schumpeter, dessen Theorie der „schöpferischen Zerstörung“ Innovation als Produkt frei im Wettbewerb zueinander agierender Unternehmer beschreibt. Angetrieben vom Profitstreben fegen die Neuerungen unzeitgemäße und ineffiziente Unternehmen vom Markt und schaffen Raum für Wachstum und Entwicklung.

Disruptive Technologien entstehen jedoch nicht im luftleeren Raum. Sie benötigen Systeme, die Wissen verbreiten, Risiken abfedern und Anwendung beschleunigen. Nicht das einzelne Unternehmergenie ist entscheidend, sondern Kooperation zwischen Akteur:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Der schwedische Innovationsökonom Bengt-Åke Lundvall wies dem Staat daher eine koordinierende Rolle zu, die für Innovation notwendigen Rahmenbedingungen zu setzen.

Chinas Innovations-Ökosystem: Wissen teilen, Innovation beschleunigen

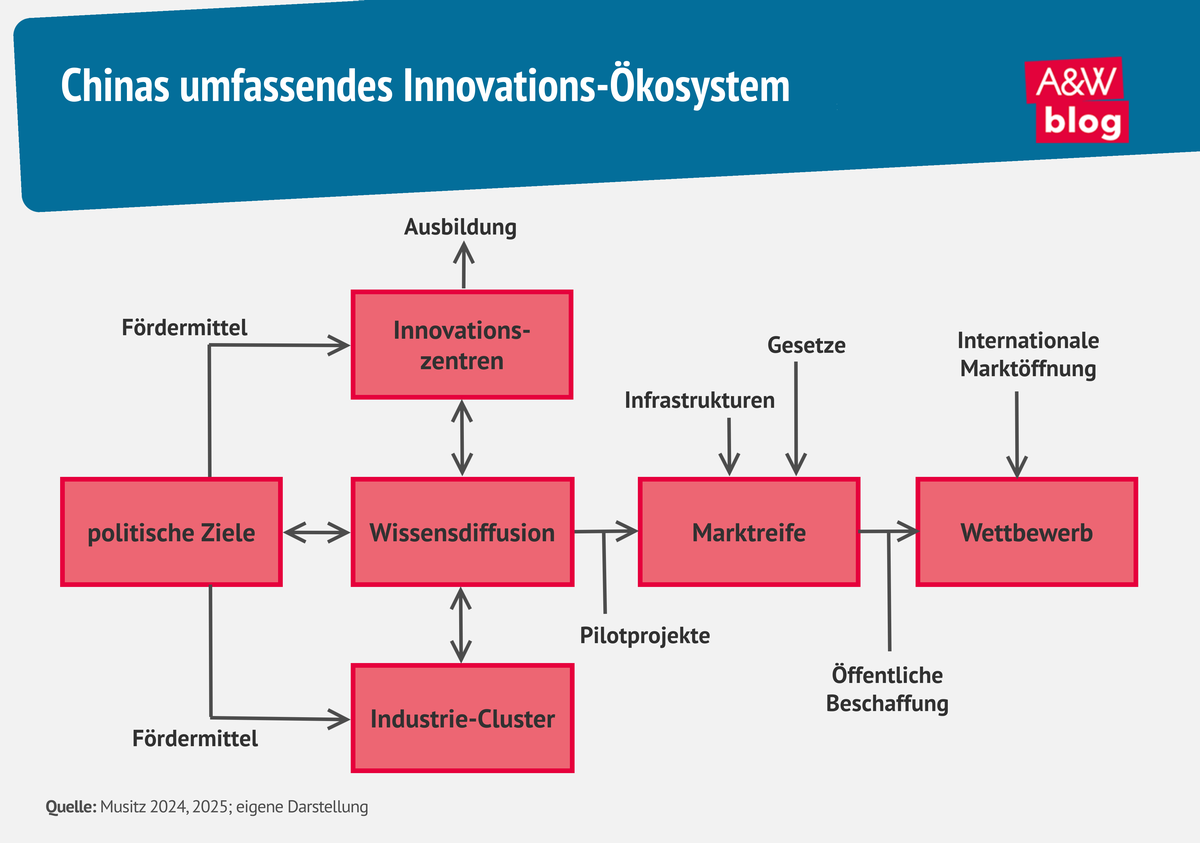

Die chinesische Regierung hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten ein umfassendes Innovations-Ökosystem aufgebaut, das staatliche Entwicklungsziele mit institutionell erleichtertem Wissenstransfer und einem harten Wettbewerb verbindet. Ziel ist, Forschung, Kommerzialisierung und Anwendung nahtlos zu verknüpfen.

Wie die Grafik zeigt, geben staatliche Entwicklungspläne den Startschuss für Marktakteure: kurzfristig durch finanzielle Förderungen, langfristig durch Ausbau förderlicher rechtlicher und materieller Infrastrukturen.

Staatlich geförderte Innovationszentren institutionalisieren den Wissenstransfer zwischen universitärer Grundlagenforschung und industrieller Anwendung. Unternehmen arbeiten dort präkompetitiv zusammen und teilen Kosten, um Risiken zu minimieren. Ein Beispiel sind Chinas Innovationszentren für Humanoide. In Peking entwickeln zehn Privatunternehmen gemeinsam den Serviceroboter „Tiangong“. Softwarearchitektur und Trainingsdaten werden offen zugänglich veröffentlicht, um weltweite Weiterentwicklung zu fördern.

Im Shanghaier Innovationszentrum für Humanoide arbeitet ein Zusammenschluss staatseigener Firmen am Open-Source-Roboter „Qinglong“. Frei verfügbare Hardware- und Softwarearchitekturen ermöglichen auch kleineren Start-ups kostengünstige Weiterentwicklungen. Diese Strategie beschleunigt Wissensverbreitung, senkt Markteintrittsbarrieren und wirkt Monopolbildung entgegen. Gleichzeitig dienen Innovationszentren als Ausbildungsstätten für die benötigten Fachkräfte von morgen. Parallel dazu fördern Lokalregierungen die Entstehung von Industrieclustern. Sie sichern Vor- und Zwischenprodukte, reduzieren Kosten durch Skaleneffekte und stabilisieren regionale Wertschöpfungsketten.

Begleitender Aufbau von legalen und materiellen Infrastrukturen

In späteren Entwicklungsstadien werden neue Technologien in China durch staatlich geförderte Pilotprojekte rasch getestet. Anschließend folgt der gezielte Ausbau rechtlicher und materieller Infrastrukturen, von Industrie- und Sicherheitsstandards bis zu Gesetzen, die die schnelle Diffusion disruptiver Technologien sichern.

China ist so zum ersten Anwender und Markt geworden. Zwar können chinesische eVTOLs technologisch noch nicht mit US-Modellen konkurrieren, doch der begleitende Aufbau der „Low Altitude Economy“ – mit 5G-Netzen, Flugplätzen und passenden Regularien – machte das Land zum first mover dieser Zukunftsindustrie. Bis 2035 sollen Passagierdrohnen in das „nationale dreidimensionale Verkehrsnetz“ integriert sein.

Hat ein Produkt Marktreife erreicht, fördert die öffentliche Beschaffung gezielt seine Kommerzialisierung. Sobald der Markt etabliert ist, zieht sich der Staat schrittweise zurück und überlässt die weitere Entwicklung den Marktkräften. In der E-Autoindustrie etwa förderte der Staat ab 2018 gezielt die lokale Ansiedlung eigenständiger internationaler Unternehmen, um Wettbewerb und Effizienz zu steigern. Wer sich technologisch und qualitativ nicht behaupten kann, soll vom Markt verdrängt werden. An dieser Stelle kommt es zu einem harten und erbitterten Verdrängungswettbewerb zwischen den unterschiedlichen Anbietern.

Diese Marktbereinigungsstrategie auf der zentralen politischen Ebene trifft aber auch auf Widerstand von Lokalregierungen. Laissez-faire policies zur Verdrängung von ineffizienten lokalen Unternehmen stehen im Konflikt mit anderen politischen Zielen wie hohen Beschäftigungsquoten.

Innovation braucht Anwendung

Chinas Ansatz der „Innovation durch Anwendungsszenarien“ zielt zunächst auf inkrementelle Innovationen und konkrete Use Cases. Praktisches Anwendungs-Know-how soll in einem dynamischen Umfeld von kleinen und großen Unternehmen entstehen, die in einem zweiten Schritt Durchbruchsinnovationen hervorbringen. Damit stärkt das Land zugleich die Diffusion sogenannter General-Purpose-Technologien (GPTs) – Basistechnologien, die wie Dampfmaschine oder Eisenbahn ganze Wirtschaftsstrukturen transformieren. Historische Analysen von Jeffrey Ding (2024) zeigen, dass die breite gesellschaftliche Anwendung neuer Technologien entscheidend für die langfristige Sicherung nationaler Technologiemacht ist.

Ein einseitiger Fokus auf heimische Leitindustrien übersieht dagegen häufig das Wertschöpfungspotenzial, das aus der Nutzung auch importierter Innovationen erwächst. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob restriktive Technologieimporte mittelfristig tatsächlich den heimischen Markt schützen oder ihn innovationspolitisch verengen.

Effizienz staatlich gelenkter Innovation

Chinas staatlich gelenktes Innovations-Ökosystem gilt internationalen Beobachter:innen als Referenz für die Effizienz politisch koordinierter Leitmarktentwicklung. Bemerkenswert ist, dass China dabei wesentlich weniger öffentliche Mittel einsetzt als oft angenommen. Eine Studie des Centers for Security and Emerging Technology schätzt Chinas jährliche Ausgaben für KI kaum höher als die der USA. Addiert man allerdings öffentliche und private F&E-Mittel, investieren die USA rund das Fünffache – bei inzwischen vergleichbaren technologischen Ergebnissen.

Übersehen wird bei Innovationsdynamiken häufig der Zusammenhang zwischen Produktions- und Innovationskapazitäten. Mit der Verlagerung von Produktion aus den USA nach China verschob sich auch die Innovationskraft dorthin. Wo Produktionsprobleme entstehen, wächst auch das Know-how für ihre Lösung.

Darüber hinaus beschleunigen staatliche Investitionen die Anwendung von Innovationen in Bereichen, die sozial relevant, aber wenig profitabel sind. Der schnell sichtbare gesellschaftliche Nutzen dürfte – ebenso wie der aus der kolonialen Erfahrung gewachsene Glaube in technologischen Fortschritt als Mittel zur nationalen Selbstbestimmung – zu einer hohen Technologieakzeptanz der Gesellschaft beitragen: Laut einer Ipsos-Umfrage 2024 stimmten 83 Prozent der Befragten in China zu, dass KI positive Auswirkungen auf ihr Alltagsleben haben werde – der höchste Wert weltweit.

Innovation nicht dem Zufall des Wettbewerbs zu überlassen, ist nicht ohne volkswirtschaftliche Risike

Die staatliche Förderung hat in China zur grünen Technologieführerschaft, aber auch in eine Überangebotssituation in der Solar-PV- und EV-Batterie-Industrie geführt. Preiskämpfe zwischen Konkurrenten, die in China unter dem Begriff „Involution“ politisch problematisiert werden, lassen Preise teils unter Produktionskosten fallen. Destruktiver Wettbewerb, Subventionsbetrug und fehlende Gewinne für Investitionen in Qualitäts- und Technologiefortschritte veranlassen China und das Ausland, regulierend gegen „Überkapazitäten“ einzugreifen.

„Involution“ meint in China aber auch die „Überproduktion an Hochschulabsolvent:innen“, selbst in technischen Fächern. Immer mehr gut ausgebildete junge Menschen finden in China keinen adäquaten Job. 2023 erreichte die Jugendarbeitslosigkeitsrate in China mit etwa 21 Prozent ihren Rekordwert. 2021 hatten davon über 42 Prozent einen Bachelor- oder höheren Abschluss und stammten aus Chinas Städten. Der staatliche Automatisierungsschub und der Einsatz von KI verschärfen diese Entwicklung weiter.

Gelingt es China nicht, seine technologische Dynamik in soziale Teilhabe umzusetzen, droht dem Einparteienstaat ein Verlust seines gesellschaftlichen Rückhalts. Schließlich muss sich auch dort die Regierung fragen lassen, warum die Bevölkerung die hohen Kosten für Innovation trägt, ohne vom Ertrag zu profitieren. Es bleibt abzuwarten, ob Chinas kommender 15. Fünfjahresplan Antworten darauf liefert.

Die EU täte gut daran, aus Erfolgen ebenso wie Fehlentwicklungen von Chinas staatlich gelenktem Innovations-Ökosystem zu lernen. Ein sozioökonomisch progressives Entwicklungsmodell, das die notwendige Transformation der Ökonomie mit breiter gesellschaftlicher Teilhabe verbinden kann, wäre Europas stärkste Antwort auf die geopolitische Systemkonkurrenz – im In- wie im Ausland.