Demokratiepolitisch zweifelhaft, ein Kniefall vor der Wirtschaftslobby und ein Schlag gegen die Rechtssicherheit auf EU-Ebene: So muss wohl die Vorgangsweise der Kommission beschrieben werden, die nun EU-Gesetze, die gerade erst vom EU-Parlament und vom Rat auf Grundlage eines Kommissionsvorschlags verabschiedet wurden, erheblich abschwächt bzw. gar streicht. Der Name dieses zweifelhaften Verfahrens: Omnibus.

Omnibus-Pakete verschlechtern Beschäftigten- und Verbraucher:innenrechte

Als „Omnibus“ werden die aktuellen Initiativen der Kommission deswegen bezeichnet, weil mehrere Rechtsanpassungen in einem einzigen Gesetzesvorschlag der Kommission gebündelt werden. Der erste von mehreren geplanten Omnibussen betrifft wesentliche Instrumente des Grünen Deals und des Aktionsplans „Sustainable Finance“ zur Bekämpfung der Klimakatastrophe. Gemeinsam sollen die nun betroffenen Instrumente unternehmerische Aktivität auf eine soziale und ökologische Transformation vorbereiten und die langfristige wirtschaftliche Richtung auf dem Weg zur Klimaneutralität festschreiben. Neben dem Lieferkettengesetz (CSDDD) ist unter anderem auch die Nachhaltigkeitsberichterstattungsrichtlinie (CSRD) betroffen, die das Ziel hat, Auswirkungen der Aktivitäten eines Unternehmens hinsichtlich der Umwelt, der Arbeitsbedingungen und der Gesellschaft transparent zu machen. Für diese Regeln soll es künftig nun Ausnahmen geben und die Anwendung um Jahre verschoben werden. Wirtschaftswissenschafter:innen sowie die Finanzmarktaufsicht kritisierten die aktuelle Deregulierung scharf.

Als Ziel der ersten Omnibus-Initiative wurde angekündigt, dass „überschneidende, unnötige oder unverhältnismäßige Vorschriften“ vereinfacht oder gestrichen werden sollen. Nur: Im Omnibus hält die Kommission selbst fest, dass es für eine Evaluierung der betroffenen Instrumente noch zu früh sei. Wie konnte also evaluiert werden, welche Bestimmungen „unnötig oder unverhältnismäßig“ sind? Fest steht: Anstatt etwaige Doppelgleisigkeiten aufzulösen, wird massiv in die Wirksamkeit der betroffenen Instrumente zulasten ihres Schutzniveaus insbesondere für Beschäftigte und Verbraucher:innen eingegriffen, für welche die Instrumente jahrelang erstritten wurden.

Ein weiterer Omnibus befasst sich mit dem Datenschutz, der nun für mehr als 99,8 Prozent der Unternehmen aufgeweicht werden soll. Damit könnte nun die Datenschutzsicherheit für zahlreiche Verbraucher:innen beispielsweise aufgrund von Identitätsdiebstahl infolge mangelnder Schutzvorkehrungen in manchen Unternehmen gefährdet werden. Künftig sollen Unternehmen, die Anleihen ausgeben wollen, wesentlich weniger Angaben machen müssen, so ist es in einer Überarbeitung der Wertpapierprospekt-Verordnung vorgesehen. Die verringerten Informationspflichten bedeuten für die Kleinanleger:innen ein höheres Risiko. Fast scheint es, als wären die Lehren aus der Finanzkrise 2008/09 vergessen, bei der fehlende Informationen Milliarden-Verluste bei kleinen Anleger:innen verursachten.

Historisch einmaliger Vorgang der Kommission

Änderungen durch ein „Omnibus“-Gesetzespaket sprach Kommissionspräsidentin von der Leyen nicht einmal vier Monate nach dem Inkrafttreten des Lieferkettengesetzes an. Dass ein nach langen Verhandlungen erstrittener demokratischer Kompromiss binnen kürzester Zeit wieder einseitig von der Kommission geöffnet wird, ist ein Novum. Auch in der Vergangenheit wurde kein solch drastischer Richtungswechsel von einer neuen Kommission derart vorangetrieben.

Zudem wurde im Zuge des Omnibusses in auffälliger Weise von demokratischen Prozessen auf EU-Ebene abgegangen. So wurde entgegen den EU-Verträgen keine Konsultation durchgeführt. Selbst innerhalb der Kommission wurden betreffende Dienststellen mit einer Konsultationsfrist von nur 24 Stunden – an einem Wochenende – überrascht. Anfang Februar und damit erst kurz vor Vorstellung der fertigen Omnibus-Initiative wurde bloß zu einem sogenannten „Realitätscheck“ geladen. Den 50 eingeladenen Vertreter:innen der Wirtschaft saßen dort zwei Gewerkschafter:innen gegenüber.

Genauso wenig wurde von der Kommission eine Folgenabschätzung vorgenommen, womit diese – wie auch durch die unterlassene Konsultation – gegen ihre eigenen Regeln zur „besseren Rechtsetzung“ verstoßen hat, deren Prinzipien sich auch in den EU-Verträgen wiederfinden. Fest steht jedenfalls: Sobald demokratische Prozesse missachtet oder ausgehebelt werden, zumal bereits so früh in einer Legislaturperiode, muss dies ein institutionelles Warnsignal sein. Dies umso mehr, als der Kommission als „Hüterin der Verträge“ die Überwachung der Einhaltung derselben obliegt.

Omnibus ein Erfolg massiven Lobbyings von Wirtschaftsakteur:innen

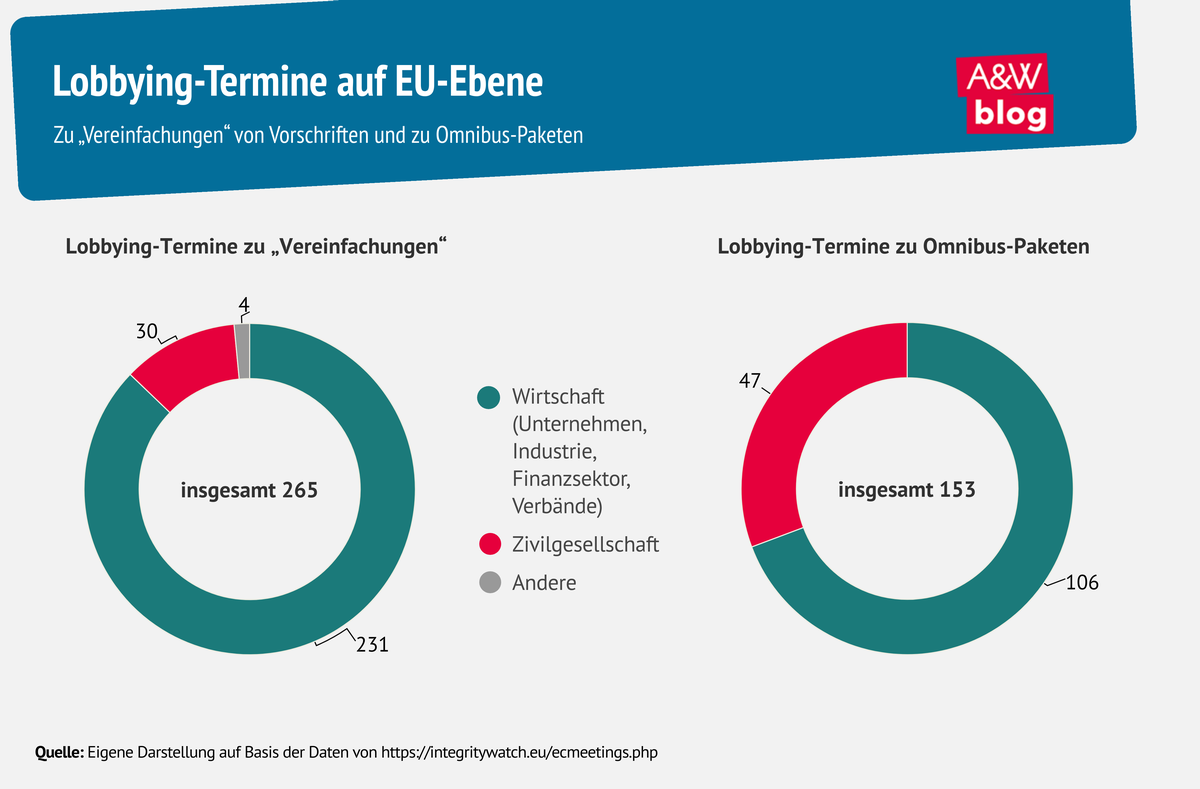

Blickt man auf die Lobbying-Meetings der EU-Kommission (via Integrity Watch), zeigt sich, welche Akteur:innen hinter dieser Deregulierungsagenda im Zuge des Omnibusses stehen. Im Zeitraum von Dezember 2024 bis Ende April 2025 haben 153 Treffen zum Thema Omnibus stattgefunden. Mit 106 Meetings (rund 70 Prozent) hat sich die Wirtschaftsseite wesentlich öfter mit der EU-Kommission getroffen als die Zivilgesellschaft (darunter Vertretungen für Menschen- und Arbeitsrechte, Klima-, Umwelt- und Naturschutz) mit nur 47 Meetings bzw. rund 30 Prozent. Auffallend an der Wirtschaftsseite ist, dass besonders der Finanzsektor mit 45 Treffen die Nähe zur EU-Kommission gesucht hat. So hat sich unter anderem das deutsche Aktieninstitut, ein Verband, der laut eigener Definition Stimme des Kapitalmarkts ist und die Interessen von börsennotierten Unternehmen und wichtigen Akteur:innen des Kapitalmarkts vertritt, viermal und die London Stock Exchange Group dreimal mit Vertreter:innen der EU-Kommission getroffen.

Betrachtet man die Lobbying-Treffen zum Thema „Vereinfachung“ von Vorschriften (auch Simplification als zentrales Schlagwort beim Omnibus genannt), zeigt sich ein noch deutlicheres Bild. Im selben Zeitraum haben 265 Treffen mit Vertreter:innen der EU-Kommission stattgefunden. Nur 30 dieser Treffen fanden mit Vertretungen der Zivilgesellschaft statt. Fast 90 Prozent der Treffen fanden jedoch mit Vertreter:innen von Wirtschaftsverbänden, Industrieunternehmen und Finanzdienstleistern statt.

Besonders Akteur:innen von großen Lobbyinggruppen und Unternehmen suchen die Gespräche mit der EU-Kommission, um Einfluss auf eine Verwässerung der EU-Gesetze durch den Omnibus zu nehmen. Unter den Gruppen mit den meisten Simplification-Treffen befinden sich etwa der mächtige Bundesverband der deutschen Industrie (BDI), Airbus oder die Großbank Banco Santander. Mit dem Europäischen Verbraucher:innenverband BEUC befindet sich nur eine Akteurin aus dem gesellschaftspolitischen Bereich unter den Top Ten, mit denen sich die Kommissionsvertreter:innen am häufigsten getroffen haben.

Auch österreichische Industriellenvereinigung bei Omnibus aktiv

Eine österreichische Vertreterin, die sich besonders stark für den Omnibus ausspricht, ist die Industriellenvereinigung (IV). In den vergangenen Monaten hat sie ihre Positionen in vier Lobbytreffen zu Simplification und einem spezifisch zum Omnibus vertreten. Die IV zeigt sich erfreut über den ersten Omnibus-Entwurf, sieht darin gleichzeitig nur einen ersten Schritt, um die Wettbewerbsfähigkeit der EU in Angriff zu nehmen. Speziell beim Lieferkettengesetz hat die EU-Kommission eine IV-Kernforderung aufgenommen: So ist eine eingehende Prüfung der Lieferkette nur noch für direkte Geschäftspartner erforderlich. Erst bei begründeten Verdachtsfällen sind weitere Zulieferer zu prüfen. Die IV sieht sich dadurch in ihrer Entbürokratisierungs-Agenda bestätigt. Doch nicht nur die IV jubelt über die Omnibus-Initiative. In einer gemeinsamen Erklärung der mächtigen Industrie- und Wirtschaftsverbände Deutschlands, Italiens und Frankreichs wird die Vereinfachung der Vorschriften des Omnibusses begrüßt. Auch einige Forderungen dieser Verbände finden sich nun im Textentwurf für den Omnibus wieder.

Fazit: Bei der Kommission schlagen Unternehmensinteressen Gemeinwohlanliegen

Die Recherche zu den Lobbytreffen offenbart ein deutliches Ungleichgewicht zwischen den Vertretungen der Wirtschaft und jenen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen. Auf dieses Ungleichgewicht hat auch der Verein LobbyControl in seinem letzten EU-Lobbyreport hingewiesen. Ein entscheidender Fakt sind die wesentlich höheren Budgets der Wirtschaftslobby im Vergleich zur Gegenseite. Das ermöglicht es ihnen, mit mehr Personal die politischen Prozesse zu begleiten, die richtigen Personen zu treffen und dadurch direkten Einfluss auf die EU-Politik zu nehmen.

Die Recherche hat zudem ergeben, dass einige der größten Lobby-Akteure in der EU auch an Treffen zu den Themen Omnibus oder Simplification teilgenommen haben. Neben dem BDI oder Airbus waren die US-Tech-Konzerne Google, Meta, Microsoft und Apple ebenso vertreten wie die Mineralölkonzerne Shell und ExxonMobil. Es ergibt sich ein eindeutiges Bild: Die Vertretungen der Industrie und der Wirtschaft betreiben massiven Aufwand, um gegen demokratisch erkämpfte Kompromisse vorzugehen. Ihr Lobbying scheint sich bezahlt zu machen. Unter dem Deckmantel der Wettbewerbsfähigkeit und dem aktuellen geopolitischen Chaos finden die Lobbyist:innen aus Industrie und Wirtschaft bei der EU-Kommission ein offenes Ohr für ihre Deregulierungs-Agenden.

Eines sollte die Europäische Kommission jedoch keinesfalls vergessen: Sie ist dem Gemeinwohl verpflichtet und nicht den Zurufen einzelner Lobbygruppen.