Die Klimakrise ist nicht nur eine ökologische, sondern auch eine soziale Frage: Während weniger wohlhabende Menschen die Folgen wie Hitze oder Überschwemmungen besonders stark spüren, profitieren die Reichsten von einem fossilen Wirtschaftssystem – und verursachen durch ihre Kapitalanlagen den Löwenanteil der Emissionen. Neue Berechnungen zeigen: In Österreich entfallen mehr als die Hälfte der Treibhausgase auf die obersten 10 Prozent der Vermögenden. Zeit, Reiche und Konzernbesitzer:innen stärker in die Pflicht zu nehmen.

Die Klimakrise als Frage der Gerechtigkeit

Wer die meisten Emissionen verursacht und den größten Einfluss auf die politischen und unternehmerischen Entscheidungen hat, kann sich oft am besten gegen die Auswirkungen der Klimakrise schützen. Diese Ungerechtigkeiten zwischen Verantwortung, Macht und Betroffenheit zeigen die dreifache Ungleichheit, die die Klimakrise prägt.

Auch die österreichische Bevölkerung spürt die Folgen der Erderhitzung bereits deutlich: Die mittlere Jahrestemperatur lag in Österreich 2024 um 3,1 °C höher als in der vorindustriellen Zeit – dieser Anstieg ist mehr als doppelt so hoch wie im globalen Durchschnitt. Die Auswirkungen zeigen sich in zunehmenden Extremwetterereignissen wie Hitzewellen, Überschwemmungen oder Murenabgängen. Studien belegen, dass Menschen mit niedrigen Einkommen besonders stark unter den Folgen der Klimakrise, wie Hitzebelastungen, leiden.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat sich die internationale Gemeinschaft – inklusive Österreich – im Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet, die Erderwärmung deutlich unter 2 °C zu begrenzen. Dafür müsste Österreich seine Emissionen bis 2030 um 58 Prozent gegenüber 2005 reduzieren. Aus diesem Grund hat die Arbeiterkammer Wien 2024 einen Plan für den sozial-ökologischen Umbau vorgelegt. Im öffentlichen Diskurs wird die Verantwortung für unsere Treibhausgasemissionen jedoch allzu oft allein den Konsument:innen zugeschoben, während sich Vermögende und Konzerne aus der Verantwortung stehlen.

Wer trägt die Verantwortung für die Emissionen?

Sind es die Produzent:innen, die Güter herstellen? Sind es die Konsument:innen, die diese Produkte kaufen und nutzen? Oder sind es die Staaten, die den Rahmen, wie produziert werden darf, vorgeben? Und welche Rolle spielen Investor:innen, die durch ihre Finanzentscheidungen Produktionsprozesse maßgeblich beeinflussen?

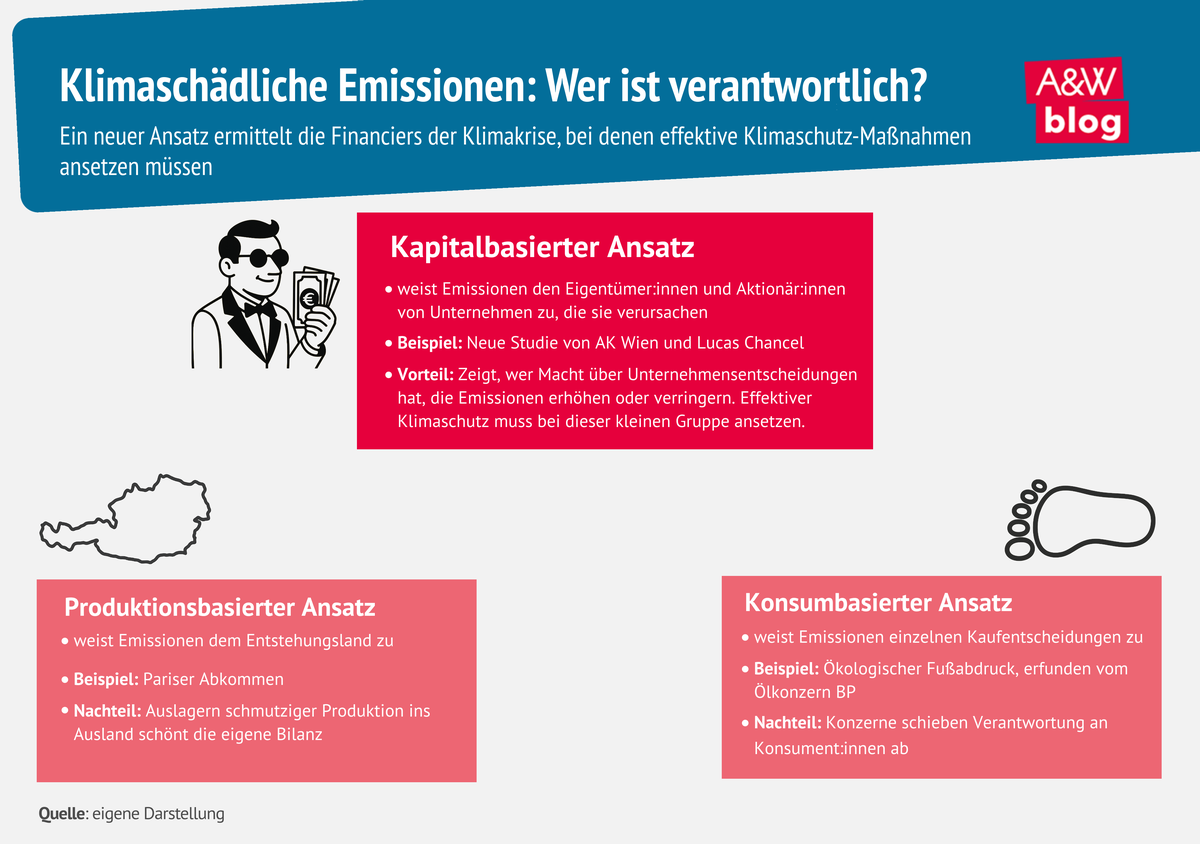

Die öffentliche Wahrnehmung wird stark davon geprägt, wie wir Emissionen bilanzieren, das bedeutet, wem wie viele Emissionen zugerechnet werden. Die Wahl der Methode ist keineswegs neutral: Sie legt fest, wer als Verursacher:in gilt – und bestimmt damit auch, welche politischen Gegenmaßnahmen in den Fokus rücken.

Der produktionsbasierte Ansatz ist derzeit internationaler Standard. Er rechnet alle Emissionen dem Land zu, in dem sie entstehen – egal, ob die Güter dort konsumiert oder exportiert werden. Auf dieser Grundlage beruhen internationale Klimaabkommen wie das Pariser Abkommen. Der Haken: Staaten können ihre Klimabilanz scheinbar verbessern, indem sie emissionsintensive Produktion ins Ausland verlagern. Für das Weltklima bringt das gar nichts.

Der konsumbasierte Ansatz weist die Emissionen dem Konsum zu. Ein T-Shirt, das in der Türkei produziert und in Österreich gekauft wird, scheint dann in der österreichischen Klimabilanz auf. Damit wird sichtbar, wie sehr unser Konsum mit Emissionen in anderen Ländern zusammenhängt. Doch dieser Ansatz hat eine Schlagseite: Denn ursprünglich brachte der Ölkonzern BP die Idee auf, Emissionen den Konsument:innen statt den Unternehmen anzulasten, um die Verantwortung für die Klimakrise von sich abzuwälzen. Produzent:innen und Investor:innen haben dadurch keinen Anreiz, ihre Prozesse klimafreundlicher zu gestalten.

Erstmals für Österreich: Emissionen nach Vermögen

Um die Debatte zu erweitern, wurden gemeinsam mit dem renommierten französischen Ökonomen Lucas Chancel (ein Schüler von Thomas Piketty) und Yannic Rehm erstmals für Österreich Vermögen mit Emissionen verknüpft und so ein weiterer, „kapitalbasierter“ Ansatz entwickelt. Das Besondere daran: Berücksichtigt werden nicht nur Emissionen durch den Konsum und Verbrauch von Haushalten, sondern auch Emissionen, die aus Kapitalanlagen resultieren. Egal, ob diese im In- oder Ausland getätigt werden. Die dahinterliegende Logik überzeugt: Kapitalbesitzer:innen haben durch ihr Eigentum an Produktionsmitteln reale Entscheidungsmacht. Sie profitieren von den Gewinnen emissionsintensiver Branchen und können gleichzeitig mitbestimmen, wie, was und wo produziert wird. Die Verantwortung für Emissionen liegt also nicht allein bei den Konsument:innen, sondern ebenso bei jenen, die durch ihr Vermögen am stärksten vom fossilen Wirtschaftssystem profitieren bzw. die umgekehrt die sozial-ökologische Transformation durch ihren Kapitaleinsatz beschleunigen könnten.

Methodisch kombiniert der Ansatz Daten aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, den Umweltkonten sowie Umfragedaten über die Verteilung von Vermögen innerhalb Österreichs (HFCS). Damit wird es erstmals möglich, auch für Österreich die Emissionen nach Vermögensgruppen aufzuschlüsseln und so eine neue Perspektive auf Klimagerechtigkeit zu eröffnen.

Im Groben setzen sich die (kapitalbasierten) Emissionen aus zwei Komponenten zusammen:

- den direkten Emissionen der österreichischen Haushalte – etwa durch Heizen, Stromverbrauch oder Verkehr;

- den Emissionen, die durch die Produktion von Unternehmen im In- und Ausland entstehen, an denen die Österreicher:innen über Aktien, Fonds oder andere Kapitalanlagen beteiligt sind.

Emissionen sind wie Vermögen extrem ungleich verteilt

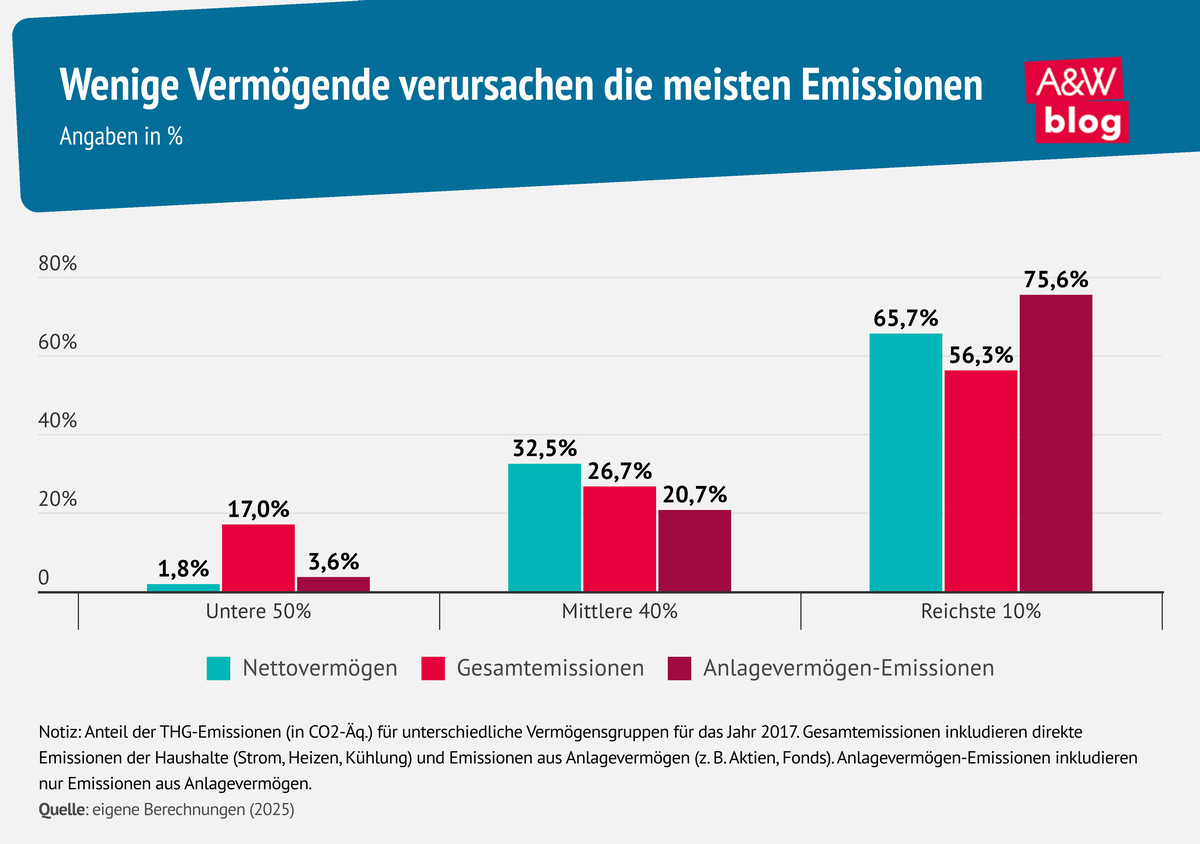

Die Ergebnisse machen außerdem deutlich: Emissionen sind in Österreich ähnlich ungleich verteilt wie Vermögen selbst.

- Die unteren 50 Prozent der Haushalte sind nur für 17 Prozent der Gesamtemissionen verantwortlich.

- Die reichsten 10 Prozent dagegen verursachen 56,3 Prozent der Emissionen.

Noch stärker fällt die Ungleichheit bei den Emissionen aus Kapitalanlagen ins Gewicht: Hier entfallen mehr als drei Viertel der Emissionen auf die obersten 10 Prozent. Die Ungleichheit ist damit sogar größer als bei der Vermögensverteilung selbst.

Nicht jedes Vermögen ist gleich klimaschädlich

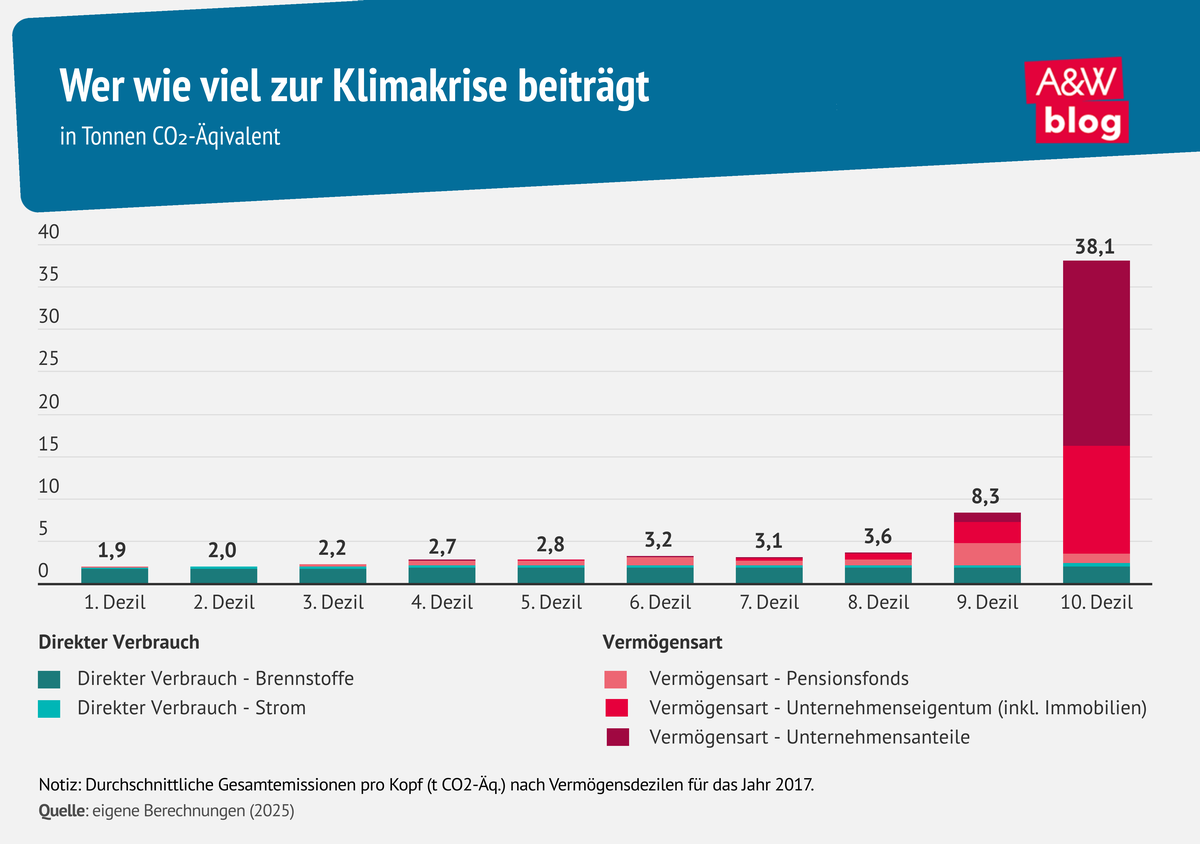

Während ein Großteil der Bevölkerung kaum nennenswerte Finanzanlagen besitzt, konzentrieren sich die besonders emissionsintensiven Kapitalanlagen bei der wohlhabendsten Gruppe. Die Unterschiede sind gewaltig. Die reichsten 10 Prozent sind für über 20-mal so viele Emissionen verantwortlich im Vergleich zu den unteren 10 Prozent.

- Die reichsten 10 Prozent verursachen im Schnitt 38,1 Tonnen CO₂- Äq. pro Kopf.

- Die unteren 10 Prozent kommen lediglich auf 1,9 Tonnen CO2- Äq. pro Kopf.

Die Vermögendsten in Österreich halten nicht nur mehr, sondern auch emissionsintensivere Anlagen. In Österreich sind Aktien mit besonders hohen Emissionen verbunden: Ein Bestand von 100.000 Euro verursacht durchschnittlich rund 9 Tonnen CO₂- Äq. pro Jahr. Denn in solchen Portfolios sind etwa Beteiligungen an Öl- und Gaskonzernen oder Industrieunternehmen mit sehr hohem fossilem Energieverbrauch enthalten. So finanzieren Vermögende klimaschädliche Produktionsweisen und profitieren zugleich von den Gewinnen.

Politische Ableitungen: Reiche und Konzerne in die Pflicht nehmen

Ein sozialer und nachhaltiger Umbau unserer Wirtschaft darf nicht allein den Marktkräften überlassen oder den Konsument:innen zugeschoben werden. Unternehmenseigentümer:innen, Aktionär:innen und Konzernbesitzer:innen müssen stärker in die Verantwortung genommen werden, ihre Produktionsweise klimaneutral umzubauen – statt primär kurzfristige Gewinne zu verfolgen.

1. Klare ordnungspolitische Leitplanken setzen

Verlässliche Regeln sind nicht nur effizient, sondern geben den Unternehmen und Beschäftigten notwendige Planungssicherheit. Klare regulatorische Leitplanken setzen eindeutige Signale für die Transformation, vermeiden Unsicherheiten durch kurzfristige Kurswechsel und erleichtern die strategische Ausrichtung von Investitionen, wie z. B. im Rahmen des FCKW-Verbotes in den 80er-Jahren. Denkbar wären Verbote besonders klimaschädlicher Produkte und Geschäftsmodelle – vom tatsächlichen Aus für Verbrennungsmotoren über strengere Energieeffizienzstandards und Recyclingquoten bis hin zu klaren Regeln gegen geplante Obsoleszenz, unnötige Verwendung fossiler Energieträger oder die Vernichtung neuwertiger Waren.

2. Betriebliche Mitbestimmung stärken

Damit diese Regeln im Betrieb auch umgesetzt werden können, braucht es starke Mitbestimmung. Beschäftigte sind die Expert:innen für ihre Arbeit und wissen am besten, wie ein Umbau praktisch und sozial gerecht gelingt. Unternehmensleitungen sollen verpflichtet werden, gemeinsam mit Betriebsrät:innen Strategien für einen sozial gerechten und ökologisch tragfähigen Umbau zu entwickeln – mit verbindlichen Zielen für Beschäftigung, Qualifizierung und CO₂-Reduktion.

3. Öffentliches Vermögen strategisch nutzen

Öffentliches Eigentum an Schlüsselunternehmen und Infrastrukturen kann helfen, die Transformation aktiv zu steuern – gerade in zentralen Bereichen wie Energie oder Mobilität. Entscheidend ist jedoch: Ohne klare gesetzliche Vorgaben führt öffentliche Beteiligung nicht automatisch zu Emissionsreduktion.

4. Mehr Gerechtigkeit finanzieren

Die ökologische Wende gelingt nur, wenn sie sozial gerecht ist. Vermögens- und Erbschaftssteuern können sicherstellen, dass die Reichsten einen fairen Beitrag zum Sozialstaat leisten – und damit einen sozial-ökologischen Umbau finanzieren.

6. Klimaschädlichen Luxus eindämmen

Personen mit hohen Vermögen konsumieren oft auch besonders klimaschädliche Luxusgüter (etwa Privatjets, platzverbrauchende Business-Class-Flüge oder Superyachten). Das muss durch klare Regeln und Verbote eingeschränkt werden.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine gekürzte und überarbeitete Fassung des Beitrags „Kapitalbasierte Emissionen. Eine neue Analyse der Verteilung von Treibhausgasemissionen nach Vermögen für Österreich und Deutschland“, der in der Zeitschrift „Wirtschaft und Gesellschaft“, Band 51, Nr. 3 erschienen ist.