Auf Druck von Konzernen wird das Lieferkettengesetz derzeit neu verhandelt und abgeschwächt. Wettbewerbsfähigkeit und Bürokratieabbau sind das Ziel, während die Sozial- und Umweltagenden der EU zurückgedrängt werden.

Das Lieferkettengesetz wurde nach langen und kontroversen Debatten im Mai 2024 final beschlossen. Mit der EU-Wahl im Juni 2024 änderten sich jedoch die politischen Kräfteverhältnisse. Die neue Kommission legte kurz nach ihrer Angelobung das sogenannte Omnibus-I-Paket zur Abschwächung des Lieferkettengesetzes (CSDDD) und der Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) vor.

Schutzregeln fallen – Unternehmensinteressen im Mittelpunkt

Mehr als 470 Gewerkschaften und Organisationen der Zivilgesellschaft kritisieren, dass in der EU-Politik die Wünsche der Unternehmen immer mehr in den Mittelpunkt rücken. Aktuell werden sieben Omnibus-Pakete in diversen Bereichen (u. a. Datenschutz) verhandelt, um bestehende Regeln aufzuweichen, weitere wurden angekündigt. Auch die Entwaldungsverordnung (EUDR), mit der die EU einen Beitrag zur Eindämmung der weltweiten Entwaldung leisten will, steht aktuell wieder zur Disposition. Nachdem diese bereits einmal verschoben wurde, kündigte die Kommission im Oktober 2025 eine erneute teilweise Verschiebung sowie inhaltliche Änderungen an. Auffällig dabei ist das massive Lobbying von (fossilen) Konzernen gegen Nachhaltigkeitsregeln der EU.

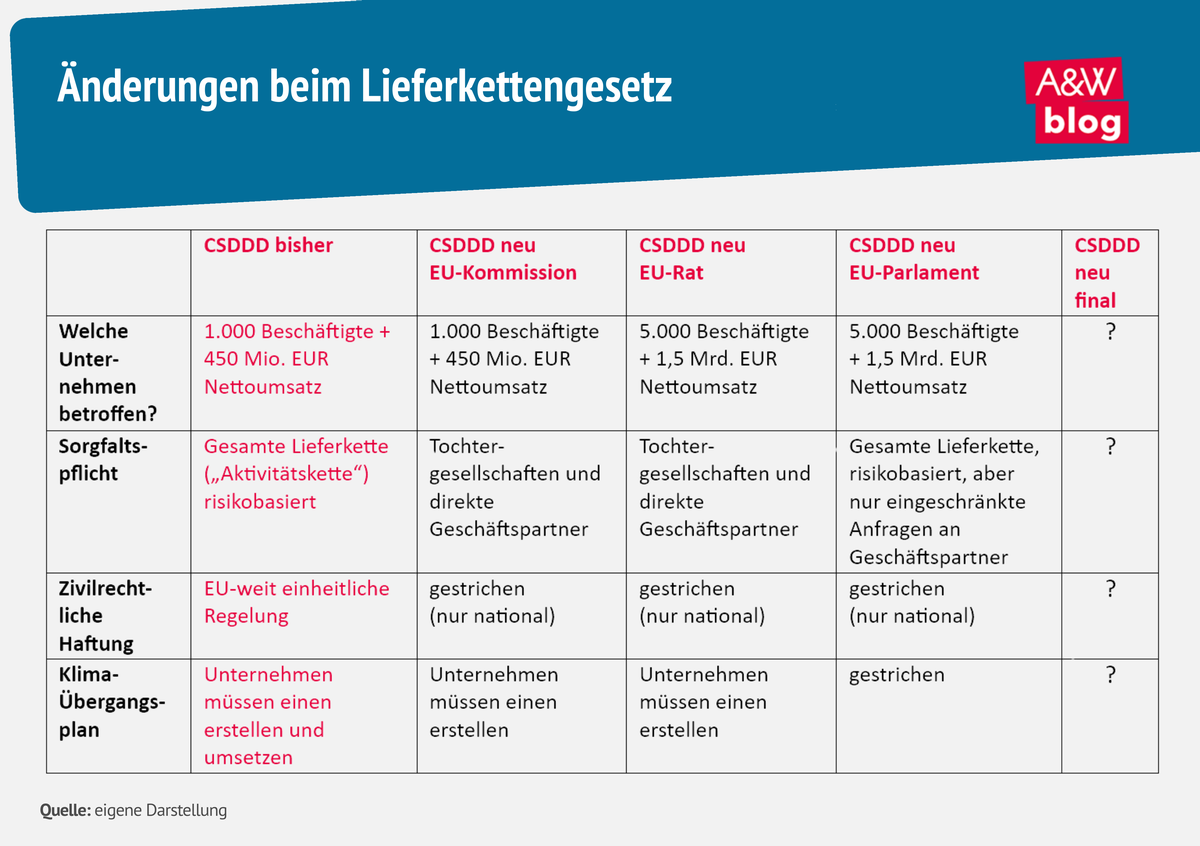

Änderungen beim Lieferkettengesetz

Ein zentraler Punkt ist die Verpflichtung der Unternehmen, vor allem auf jene Teile der Lieferkette zu fokussieren, in denen Risiken wie z. B. Kinderarbeit zu vermuten sind. Kommission und Rat wollen den sogenannten risikobasierten Ansatz streichen. Stattdessen sollen Unternehmen vorwiegend ihre direkten Geschäftspartner kontrollieren. Das EU-Parlament will wiederum Auskunftsersuchen stark einschränken.

Laut der bisherigen CSDDD ist vorgesehen, dass Unternehmen, die sich nicht an die Regeln halten, für Schäden haften. Betroffene von Menschenrechtsverletzungen hätten erstmals eine Chance auf Entschädigung. Mit dem Omnibus soll die Haftung nun Sache der Mitgliedstaaten werden, statt einer EU-weit einheitlichen Haftungsregelung.

Klimaübergangspläne dienen dazu, das Geschäftsmodell eines Unternehmens darauf auszurichten, einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele zu leisten. Sie sind neben der Sorgfaltspflicht für die Lieferkette ein wichtiges Element der CSDDD. Kommission und Rat wollen nun eine deutliche Abschwächung, das EU-Parlament sogar die Streichung.

Durch das Omnibus-Paket fallen wesentliche Elemente des Lieferkettengesetzes weg. Eine aktuelle AK-Studie von Prof. (FH) Johannes Jäger u.a. kommt zu dem Ergebnis, dass die ursprünglich erwarteten Wohlfahrtseffekte daher deutlich geringer ausfallen werden.

Demokratiepolitisch fragwürdig

Besorgniserregend ist auch die Vorgehensweise. Die Omnibus-Pakete werden im Schnellverfahren in einem eigens eingerichteten Gremium im Rat der EU (Antici Group Simplification) verhandelt. Die Kommission verzichtet großteils auf öffentliche Konsultationen und Folgenabschätzungen, stattdessen werden sogenannte „reality checks“ durchgeführt. Der Jahresbericht 2025 zur Vereinfachungsagenda enthält keine Aufschlüsselung zu den in den „reality checks“ konsultierten Interessengruppen. Es hat sich aber gezeigt, dass Gewerkschaften und Organisationen der Zivilgesellschaft meist deutlich unterrepräsentiert sind. Jurist:innen bezweifeln die Rechtmäßigkeit der Omnibus-Verfahren. Die EU-Ombudsstelle führt eine Untersuchung durch hinsichtlich der Frage, ob die Kommission gegen ihre eigenen „Better Regulation“-Leitlinien verstößt. Die EU-Gesetzgeber scheinen die Bedenken nicht zu teilen. Zudem werden im EU-Parlament Kompromisse der demokratischen Mitte immer schwieriger. Beim Omnibus I hat die EVP gemeinsam mit den rechten Parteien weitgehende Abschwächungen durchgesetzt, ebenso bei der Entwaldungsverordnung.

Ausblick

Das Lieferkettengesetz ist eine EU-Richtlinie, die bis Juli 2027 in österreichisches Recht umgesetzt werden muss. Ob mit der ausgedünnten Richtlinie der erhoffte Paradigmenwechsel bei der sozialen Verantwortung von Unternehmen eingeleitet wird, wird von vielen nun bezweifelt. Umso wichtiger ist eine möglichst wirksame Umsetzung auf nationaler Ebene. Dies betrifft den Gesetzestext, u. a. die Haftungsregelung sowie auch die Ausstattung der zuständigen Behörde mit ausreichenden Ressourcen.