Zum Abbau von Budgetdefiziten sind Ausgabenkürzungen als vermeintliche Allheilmittel schnell zur Hand. Negative Nebenwirkungen werden oft ignoriert, obwohl sie schwerwiegend sein können: wachsende Ungleichheit, Rückschritte bei der Gleichstellung und im Klimaschutz sowie eine Schwächung von Investitionen, Wirtschaft und Beschäftigung – womit der Konsolidierungserfolg selbst geschmälert wird.

Konsolidierung gefragt?

Ende März wurden die gesamtstaatlichen Budgetergebnisse für 2024 veröffentlicht. Während das Defizit in Deutschland mit 2,8 Prozent des BIP noch moderat ausfiel, war es in Österreich mit 4,7 Prozent eine böse Überraschung und weit jenseits der europäischen Fiskalregelgrenze von 3 Prozent. Im internationalen Vergleich ist das aber immer noch unterdurchschnittlich, weil insbesondere die USA und China zugunsten der heimischen Wirtschaft expansiv ausgerichtet bleiben.

Gemessen am politischen Ziel der EU, die Staatsschuldenquote auf 60 Prozent des BIP rückzuführen und dann zu stabilisieren, müsste europaweit konsolidiert werden. Sowohl in Deutschland als auch in Europa weicht man die Budgetziele auf – vorerst allerdings nur innerhalb dieser Legislaturperiode. Völlig zu Recht: Zum einen sind die Investitionsherausforderungen zu groß, um sie ohne Fremdfinanzierung zu stemmen; zum anderen ist die wirtschaftliche Situation alles andere als rosig, sodass massive Kürzungen oder Steuererhöhungen den langsam einsetzenden Aufschwung wieder zunichtemachen würden.

Etwas anders ist die Situation in Österreich, wo – im Euroraum gemeinsam mit Frankreich, Belgien und der Slowakei – das Defizit deutlich über 4 Prozent des BIP liegt, also selbst weichere Ziele verfehlt und eine expansivere Ausrichtung an ihre Grenzen stoßen könnte. Mit Konsolidierungsmaßnahmen im Umfang von 1,7 Prozent des BIP (8,7 Mrd. Euro; gegenüber der Planung für 2026, inkl. der bereits 2025 startenden Maßnahmen) wurde nun bereits stark gegengesteuert, was sich deutlich dämpfend auf Beschäftigung und Konjunktur auswirken wird – vor allem wegen des noch von FPÖ und ÖVP ausverhandelten ausgabenseitigen Kürzungsschwerpunkts.

Budgetkürzungen haben ihren Preis

In der öffentlichen Debatte über das Wie des Defizitabbaus wird oft behauptet, Konsolidierungsschritte müssten unbedingt ausgabenseitig erfolgen. Was jedoch zumeist fehlt, ist zum einen eine Darstellung, was konkret gekürzt werden soll, und zum anderen, mit welchen negativen Folgewirkungen zu rechnen ist. Dabei ist die ökonomische Evidenz klar: Starke Budgetkürzungen haben weitreichende wirtschaftliche und soziale Auswirkungen, die von negativen Effekten auf Konjunktur und Beschäftigung über steigende Ungleichheit bis hin zu fehlenden Zukunftsinvestitionen reichen.

1. Wirtschaft und Beschäftigung werden gebremst

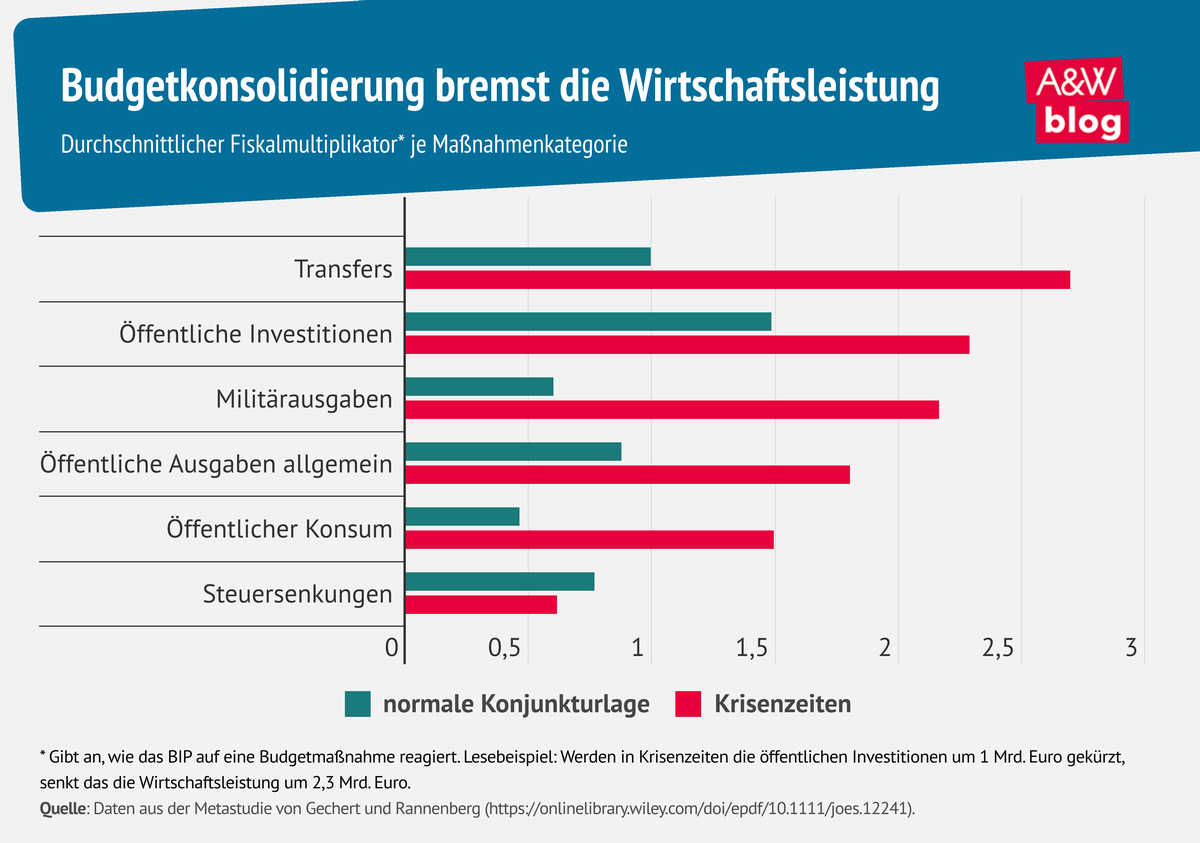

Aus den Erfahrungen der radikalen Kürzungspolitik in Südeuropa Anfang der 2010er-Jahre sowie den IWF-Anpassungsprogrammen in weiteren Ländern ist klar: Starke Budgetkürzungen haben mitunter starke wirtschaftliche Bremseffekte. Denn gibt der Staat weniger aus, wirkt das negativ auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und damit auf Produktion und Beschäftigung – vor allem in Krisenzeiten. Diese Abwärtsspirale fällt bei ausgabenseitiger Konsolidierung stärker als bei einnahmenseitigen Maßnahmen aus – Kürzungen der öffentlichen Investitionen und Transferzahlungen an einkommensschwache Haushalte wirken besonders negativ.

Dieser negative ökonomische Effekt hat unmittelbar negative Konsequenzen für die Konsolidierung selbst. Als Faustregel gilt: Pro Milliarde geringere reale Wirtschaftsleistung steigt das Defizit um grob 500 Mio. Euro (genauere Schätzung siehe Aufstellung der EU-Kommission). Die wichtigste Rolle dabei spielt die Auswirkung auf die Beschäftigung, denn der Faktor Arbeit leistet den Hauptbeitrag zu den Staatseinnahmen. Trotz ihrer Bedeutung bleibt die Frage der Beschäftigungseffekte mit wenigen Ausnahmen in der ökonomischen Forschung leider unterbelichtet (für Österreich gibt es eine Schätzung von WIFO und Joanneum).

2. Höhere Einkommensungleichheit

Starke Budgetkürzungen führen in der Regel zu einem Anstieg der Einkommensungleichheit, da die Ausgaben des Staates wesentlich mehr zur Umverteilung beitragen als die Einnahmen. Das gilt insbesondere in einem gut ausgebauten Sozialstaat, dessen Leistungen weitgehend allen zugutekommen, jedoch im unteren Einkommensbereich einen größeren Teil des verfügbaren Einkommens ausmachen. So treffen die direkt einkommenswirksamen Konsolidierungsmaßnahmen im aktuellen Doppelbudget in Österreich die unteren beiden Einkommensdezile im Durchschnitt dreimal so stark wie das oberste Dezil.

Die steigende Einkommensungleichheit wirkt sich wiederum negativ auf den Defizitabbau selbst aus: Aufgrund der weitgehend fehlenden Sparmöglichkeit im unteren Einkommensdrittel bleibt den Haushalten nichts anderes übrig, als ihren Konsum einzuschränken – was wiederum zu einem Rückgang von Wirtschaftsleistung und Steuereinnahmen führt.

3. Geschlechterungleichheit steigt

Mit Ausgabenkürzungen geht auch ein Anstieg der ohnehin hohen Geschlechterungleichheit einher. Erfahrungen vergangener Budgetkonsolidierungen in Europa haben gezeigt, dass Ausgabenkürzungen Frauen stärker treffen. Denn diese sind zum einen aufgrund geringerer Erwerbseinkommen öfter auf öffentliche Geldleistungen angewiesen und profitieren zum anderen von sozialen Dienstleistungen – wie Kinderbetreuungs- und Pflegeeinrichtungen – in besonderem Maße, da sie es sind, die einen Großteil dieser Sorgearbeit sonst unbezahlt leisten.

Zudem sind Frauen öfter als Männer im öffentlichen Dienst beschäftigt. Damit ist auch ein öffentlicher Beschäftigungsabbau „weiblicher“. Weil der Gender-Pay-Gap im öffentlichen Dienst geringer ist, öffnet sich dieser gesamtwirtschaftlich – zumindest wenn der negative Gesamteffekt auf die private Beschäftigung nicht höher ist. Verstärkt wird der Gender-Pay-Gap auch durch reale Lohnkürzungen, die in der Regel aus einem umfassenden Kürzungspaket resultieren.

4. Investitionen werden vernachlässigt – auch zulasten der Klimaziele

Werden Ausgaben gekürzt, ist das Streichen oder Verschieben von Investitionen für Regierungen besonders naheliegend, denn die Auswirkungen sind für die Bevölkerung nicht unmittelbar spürbar. Deutschland, das seine Infrastruktur zu lange zugunsten eines ausgeglichenen Budgets vernachlässigt hat, gilt als Negativbeispiel. Berechnungen zufolge liegt der daraus entstandene Investitionsbedarf über das nächste Jahrzehnt bei über einem Prozent des BIP pro Jahr. Es ist daher kein Zufall, dass sich in Deutschland eine Gruppe jüngerer Ökonom:innen zu fiscal future zusammengeschlossen hat, um mehr Investitionen zu fordern. Denn diese helfen den vielzitierten künftigen Generationen als öffentlicher Vermögensaufbau – in Form moderner öffentlicher Verkehrsnetze, guter Bildungsinstitutionen oder eines nachhaltigen Energiesystems – sehr viel mehr als ein etwas geringerer Schuldenstand. Parallel zur Konsolidierung hat sich nun auch in Österreich eine Gruppe gegründet.

Werden öffentliche Investitionen für den sozial-ökologischen Umbau auf die lange Bank geschoben, werden die Klimaziele verfehlt – und damit das Budget durch Straf- und/oder Kompensationszahlungen mittelfristig erst recht wieder belastet. Zudem verringert sich der Wohlstand der Menschen durch unzureichende Investitionen in die Anpassung an die Erderhitzung, also mehr Bäume in Städten, größere Staubecken zur Verhinderung von Überschwemmungen etc.

5. Politische Instabilität nimmt zu

All die zuvor genannten Effekte sind nicht positiv und werden von der Bevölkerung zu Recht kritisch gesehen – zumindest dann, wenn sie sich konkret manifestieren. Starke Budgetkürzungen zulasten breiter Bevölkerungsgruppen lassen daher wenig überraschend die Zustimmungswerte der Regierung sinken – mit Auswirkungen bei den nächsten Wahlen: Austeritätspolitik führt zu sinkender Wahlbeteiligung und einem Zustrom zu den ohnehin schon erstarkten populistischen Parteien. Untersuchungen zeigen auch hier, dass der Widerstand innerhalb der Bevölkerung bei Steuererhöhungen deutlich geringer ausfällt als bei Ausgabenkürzungen.

Als Folge werden die Regierungsbildungen schwieriger und die politische Stabilität nimmt ab. Damit wird es langfristig schwieriger, das Budget weiter zu stabilisieren bzw. stabil zu halten. Es entsteht ein Teufelskreis, weil kritische Maßnahmen kaum mehr durchgebracht werden, die Zinsaufschläge an den Finanzmärkten steigen und die wirtschaftliche Entwicklung weiter negativ beeinträchtigt wird – was wiederum den Konsolidierungsbedarf steigen lässt.

Fazit

Konsolidierungserfolge hängen in erster Linie von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung ab, insbesondere von mehr Beschäftigung. Sollten mittelfristig darüber hinaus Schritte notwendig sein, sollten diese vor allem auf die Einnahmenseite setzen, um die vielfältigen negativen Folgen von starken Ausgabenkürzungen abzuwenden. Im Fokus sollten Einnahmequellen stehen, die bisher kaum oder gar nicht ausgeschöpft werden, also allen voran Steuern auf hohe Erbschaften, Vermögen und Stiftungen. Diese haben kaum Folgen für Konjunktur und Beschäftigung und sichern den sozialen Zusammenhalt, der die Basis für Kompromisse in schwierigen Zeiten bildet.