Weltweit geraten die Demokratien immer stärker unter Druck. Das bekannteste Beispiel dafür, wie rasch eine Demokratie zu einem autoritär gelenkten Regime werden kann, sind derzeit wohl die USA. Doch wie ist die Lage auf EU-Ebene nach den EU-Wahlen 2024? Demokratiepolitisch geben insbesondere die letzten Entwicklungen im Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission Anlass zur Sorge.

Neue Bündnisse im Europäischen Parlament

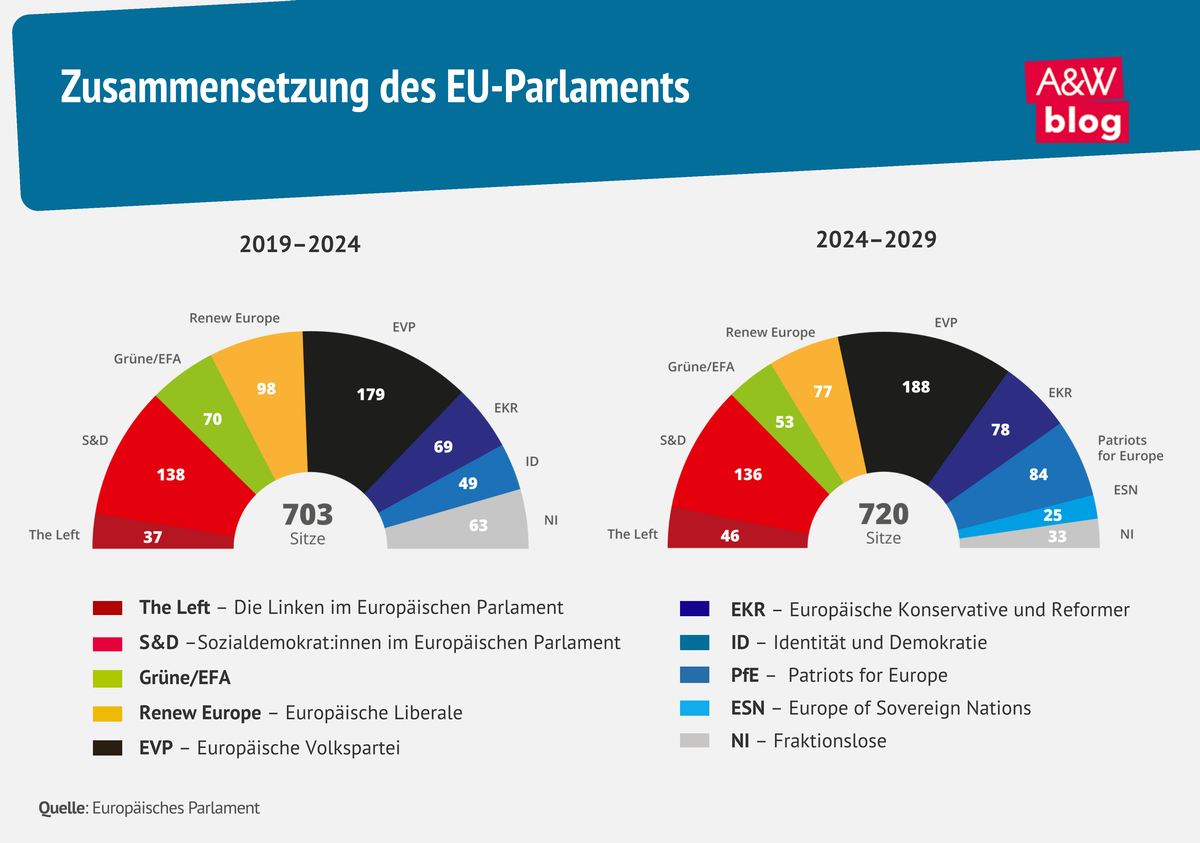

Im Europäischen Parlament stellen nun rechtspopulistische bis rechtsextreme Parteien rund 26 Prozent der EU-Abgeordneten. Sie teilen sich auf drei Fraktionen auf: die „Patriots for Europe“, bei denen auch die FPÖ zu finden ist, die „Europäischen Konservativen und Reformer“ mit beispielsweise den italienischen Fratelli d’Italia und die Gruppe „Europa der Souveränen Nationen“ mit der AfD als prominenter Vertreterin. Sie verfügen zusammen über 187 Abgeordnete und damit nur einen Sitz weniger als die größte Fraktion, die Europäische Volkspartei (EVP). Die Gruppe der Europäischen Sozialdemokrat:innen als zweitstärkste Fraktion hinter der EVP hält im Vergleich dazu nur 136 Mandate.

Damit sind bei Abstimmungen neue Konstellationen zur Erreichung einer Mehrheit möglich. Die neuen Koalitionen zeigten sich bereits im Herbst 2024 anlässlich der Verschiebung der EU-Entwaldungsverordnung, die wohl als Testballon fungiert hat. Diese wurde in der letzten Legislaturperiode beschlossen, aber aufgrund des Drucks der Branche sowie von Drittstaaten von der Kommission wieder geöffnet. Während die Kommission ausschließlich vorschlug, die Verordnung um ein Jahr zu verschieben, votierte das Europäische Parlament dafür, weitere Ausnahmebestimmungen für Unternehmen einzuarbeiten. Eine Mehrheit für die Wünsche der betroffenen Unternehmen fand die EVP zusammen mit den Fraktionen, die politisch rechts von ihr stehen.

Nichtregierungsorganisationen werden unter Druck gesetzt

Doch eine derartige Zusammenarbeit dieser neuen „Koalition“ ist keine Ausnahme: Seit einigen Monaten führen einige EU-Politiker:innen eine regelrechte Kampagne gegen Nichtregierungsorganisationen. Es mangele an Transparenz bei den EU-Förderungen an NGOs, es werde auch nicht überprüft, ob diese die EU-Werte achten, kritisierte der Europäische Rechnungshof in einem Sonderbericht zur EU-Finanzierung für nichtstaatliche Organisationen. Die vergebenen EU-Mittel für die nichtstaatlichen Organisationen belaufen sich auf 7,4 Mrd. Euro zwischen 2021 und 2023 (zur Orientierung: Das EU-BIP hat sich allein 2023 auf über 17.000 Mrd. Euro belaufen). In einer ersten Reaktion stellt die Europäische Kommission klar, dass NGOs nur dann Förderungen erhalten, wenn sie auch die Fördervoraussetzungen erfüllen.

Vor allem rechtsgerichtete EU-Politiker:innen haben diesen Bericht dankbar aufgegriffen und entsprechende Anfragen an die Europäische Kommission gestellt. Listen mit Förderungen, die nationale Organisationen erhalten haben, wurden an einzelne Medien weitergespielt. Dass die EU-Gelder für eine breite Palette an Maßnahmen wie für Gesundheit, Soziales, Bildung, Forschung und Umwelt genutzt werden, fällt ebenso unter den Tisch wie der Fakt, dass große Teile der Mittel beispielsweise in Österreich an renommierte Institutionen wie das Rote Kreuz, Care Österreich, die Volkshilfe, Caritas sowie an Wissenschaftsinstitute und Bildungseinrichtungen wie das Institut für Höhere Studien, das Wirtschaftsforschungsinstitut, SOS-Kinderdorf, einen Verein zur Förderung der Jugendbeschäftigung oder an Fachhochschulen gehen. Auch viele kleinere Organisationen erhalten Förderungen zur Umsetzung der oben angeführten Maßnahmen.

Für die Europäische Volkspartei und die rechtspopulistischen Fraktionen ist der Rechnungshofbericht trotzdem Grund genug, um ein „Kontrollgremium“ bezüglich dieser Förderungen an NGOs gegen den Willen von Sozialdemokrat:innen, Grünen, Liberalen und Linken zu beschließen.

Nach Spionageskandal: Gründung eines Gremiums zur Korruptionskontrolle blockiert

Genauso brisant ist das Verhalten des Europäischen Parlaments mit den neuen Mehrheiten beim Kampf gegen Korruption. In den letzten Jahren gab es gleich mehrere Korruptionsfälle, bei denen Abgeordnete und ihre Mitarbeiter:innen im Verdacht standen, sich gegen Informationen und andere Gefälligkeiten bestechen zu lassen. Dabei geht es insbesondere immer wieder um Kontakte nach Russland und China. So gab es Einflussversuche seitens des chinesischen Technologiekonzerns Huawei, die von der NGO Transparency International bereits 2022 aufgedeckt wurden. Bis zu 15 EU-Abgeordnete sollen in diese Bestechungsversuche verwickelt gewesen sein. Es folgte Katargate. EU-Mandatar:innen sollen dabei von Marokko und Katar Geld erhalten haben, um im Sinne dieser Staaten tätig zu werden. Während des Wahlkampfs zu den EU-Wahlen wurde ein weiterer Fall von möglicher Spionage durch China publik: Ein Assistent eines AfD-Abgeordneten soll Informationen über chinesische Dissident:innen an Vertreter:innen aus China weitergegeben haben. Ein Mitarbeiter des Büros des AfD-Mandatars steht zudem auch im Verdacht der Spionage für Russland.

Umso bemerkenswerter ist, dass nun der sogenannte Ethikrat, der für die Verfolgung von Korruption zuständig wäre und auch Sanktionen verhängen könnte, noch immer nicht eingesetzt wurde, obwohl sich alle EU-Institutionen im April 2024 in einer Vereinbarung zu diesem Rat bekannt haben. Doch im Europäischen Parlament wird die Einsetzung des Ethikrats mit den Stimmen der Europäischen Volkspartei und den Fraktionen rechts der Konservativen seit Monaten blockiert.

Demokratiepolitisch ist das in zweifacher Weise ein Alarmsignal: Renommierte Hilfsorganisationen, wissenschaftliche Institutionen und karitative sowie umweltpolitische Organisationen werden in ein schiefes Licht gerückt, während Maßnahmen zur Aufklärung krimineller Aktivitäten in den EU-Institutionen blockiert werden.

Klare Mehrheiten bei der Europäischen Kommission

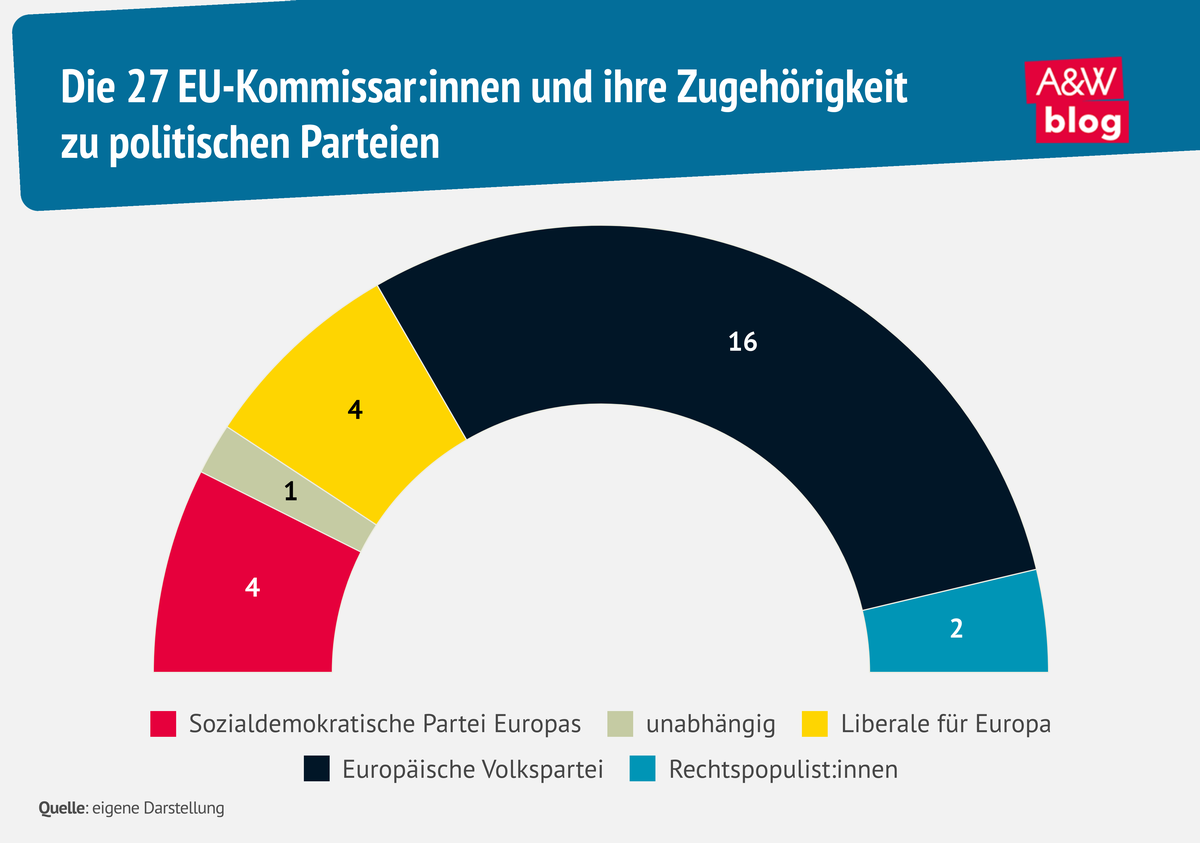

Politisch hat die Europäische Kommission eine ganz klare Schlagseite: 16 der 27 Kommissar:innen sind der Europäischen Volkspartei zuzurechnen, vier den Sozialdemokrat:innen, vier den Liberalen und zwei rechtspopulistischen Gruppierungen. Komplettiert werden die 27 Kommissar:innen durch einen politisch unabhängigen Kommissar. Damit hat sich das Kräfteverhältnis im Kommissionkollegium im Vergleich zur vorherigen Legislaturperiode grundlegend verändert und die EVP kann de facto allein darüber entscheiden, welche Initiativen sie setzt.

Kehrtwende auf Kosten demokratiepolitischer Grundprinzipien

Mit atemberaubender Geschwindigkeit hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nun auch einen kompletten Kurswechsel vollzogen: Stand in ihrer letzten Regierungsperiode noch der „Grüne Deal“, der Kampf gegen die Klimakatastrophe und die Digitalisierung im Zentrum ihrer Politik, so stehen nun die EU-Wettbewerbsfähigkeit und Verteidigungsagenden im Fokus ihrer Aktivitäten.

Demokratiepolitische Überlegungen stehen dabei offensichtlich nicht im Vordergrund. Im Rahmen des sogenannten Omnibus-Verfahrens sollen nach dem Willen der Europäischen Kommission und insbesondere von Unternehmensvertretungen ganze Maßnahmenpakete im Rahmen des Grünen Deals gestrichen und/oder verwässert werden. Betroffen davon sind unter anderem die Sozial- und die Umweltberichterstattung, die Anwendung von Sorgfaltspflichten durch Unternehmen, Regelungen im Datenschutz und in der Gemeinsamen Agrarpolitik und Regeln im Bereich der chemischen Industrie. Verhaltenspflichten, Haftungs- und Kontrollbestimmungen sollen gestrichen werden, was einer Aushöhlung der betroffenen Gesetze gleichkommt. Ein Vorgang, den es seit Bestehen der Europäischen Union noch nie gab und der allen bisherigen demokratiepolitischen Konventionen zuwiderläuft.

Für große Verwunderung hat die Entscheidung gesorgt, dass die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen einen Posten für einen KMU-Vertreter installiert hat, der ihr beigestellt ist und diesem zudem die Teilnahme beim sogenannten Regulatory Scrutiny Board (RSB) ermöglicht. Beim RSB handelt es sich um ein Gremium, das neue Gesetzesentwürfe kontrolliert, bevor sie an das EU-Parlament und den Rat weitergehen, und das diese sogar blockieren kann. Sowohl beim RSB als auch beim KMU-Vertreter fehlt jegliche demokratische Legitimation, es gibt auch keine Kontrollinstanz, die die Tätigkeit des RSBs überprüfen würde.

Letzten Berichten zufolge könnte zudem der nächste mehrjährige EU-Finanzrahmen, also die EU-Haushalte für die nächsten sieben Jahre, ab 2028 dramatische Änderungen zulasten von Beschäftigten und der Sozialpolitik bringen: Laut Medienberichten könnten die Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds gestrichen oder zusammengekürzt werden, während Unternehmensförderungen und das Verteidigungsbudget massiv ausgebaut werden sollen.

Fazit: Deutliche Anzeichen für Schwächung des Demokratieverständnisses auf EU-Ebene

Sowohl im Europäischen Parlament als auch in der Europäischen Kommission zeigen sich deutliche Tendenzen der Abkehr von demokratischen Grundsätzen. Insbesondere das Verhalten der Vertreter:innen des Europäischen Parlaments, die nach mehreren Fällen von Spionage dennoch Maßnahmen zur Korruptionskontrolle blockieren und stattdessen ein Gremium zur Überwachung von NGOs installieren, lässt alle Alarmglocken läuten. Auch die zuletzt gesetzten Maßnahmen der Kommission unterlaufen demokratiepolitisch wichtige Gepflogenheiten und schaffen für Unternehmensvertreter:innen Privilegien zulasten aller anderen Teile der Gesellschaft. Damit sind nicht nur in den USA alarmierende Entwicklungen in der Demokratiepolitik zu beobachten, sondern zunehmend auch in der Europäischen Union.