Gemäß aktueller WIFO-Prognose hält die Rezession an. Zusätzliche ausgabenseitige Budgetkonsolidierungsmaßnahmen würden sie verstärken. Um der steigenden Arbeitslosigkeit etwas entgegenzusetzen, muss jetzt mehr für Qualifikation und Beschäftigung getan werden. Das fördert auch die Zuversicht der privaten Haushalte, die die Konjunktur dringend braucht.

WIFO revidiert Prognose: Anhaltende Rezession steht bevor

Das WIFO hat seine Prognose für das Wirtschaftswachstum abermals nach unten korrigiert. Die Rezession für das Jahr 2024 fällt mit -1,2 Prozent schwerer aus als angenommen. Auch für heuer wird eine schwache Rezession prognostiziert (2025: -0,3%). Dadurch steigt im Jahr 2025 die Zahl der Arbeitslosen (inklusive Schulungsteilnehmer:innen) um 32.000 Personen an. Insbesondere die schwache internationale Nachfrage und die erratische US-amerikanische Handelspolitik führen zudem zu einer Fortsetzung der Industrierezession (2025: -3%), während sich die Bauwirtschaft langsam stabilisiert (2025: +0,5%). Mit einer wirtschaftlichen Erholung wird erst im Jahr 2026 gerechnet (+1,2%).

Die schrumpfende Wirtschaftsleistung erschwert zudem die Sanierung des Staatsbudgets. Die angekündigten Konsolidierungsmaßnahmen reichen nicht aus, um ein Defizitverfahren zu vermeiden. Weitere ausgabenseitige Konsolidierungsmaßnahmen wären fatal, da sie Wachstum und Staatseinnahmen weiter dämpfen. Gefragt sind Maßnahmen, die die Beschäftigungs- und Wirtschaftsentwicklung durch Zuversicht und Sicherheit stärken.

Die konjunkturelle Bedeutung des privaten Sparens

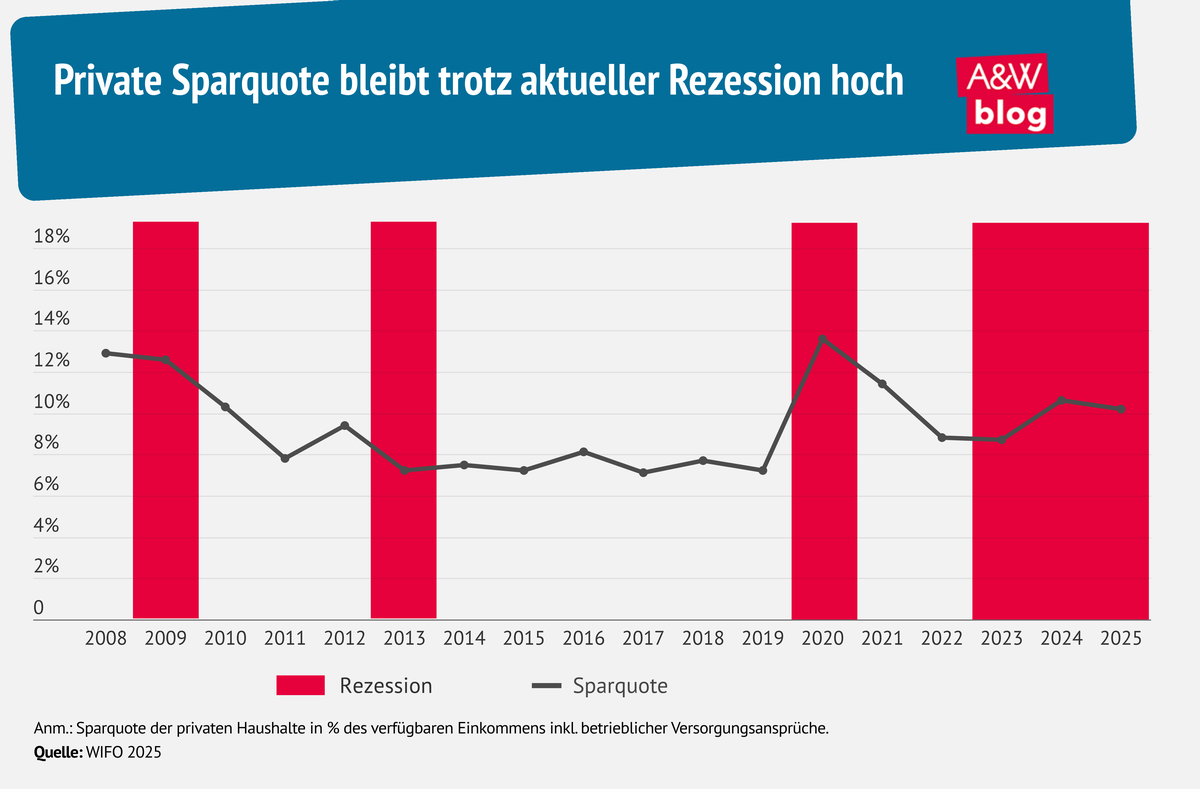

Bei etwa zwei Drittel der privaten Haushalte übersteigt das Einkommen ihren Konsum. Die Sparquote erfasst diesen Anteil und stellt ihn ins Verhältnis zum verfügbaren Einkommen. Aufgrund der Einkommenszuwächse im Jahr 2024 stieg die Sparquote an und hatte damit einen wesentlichen Anteil an Konsumschwäche und Rezession.

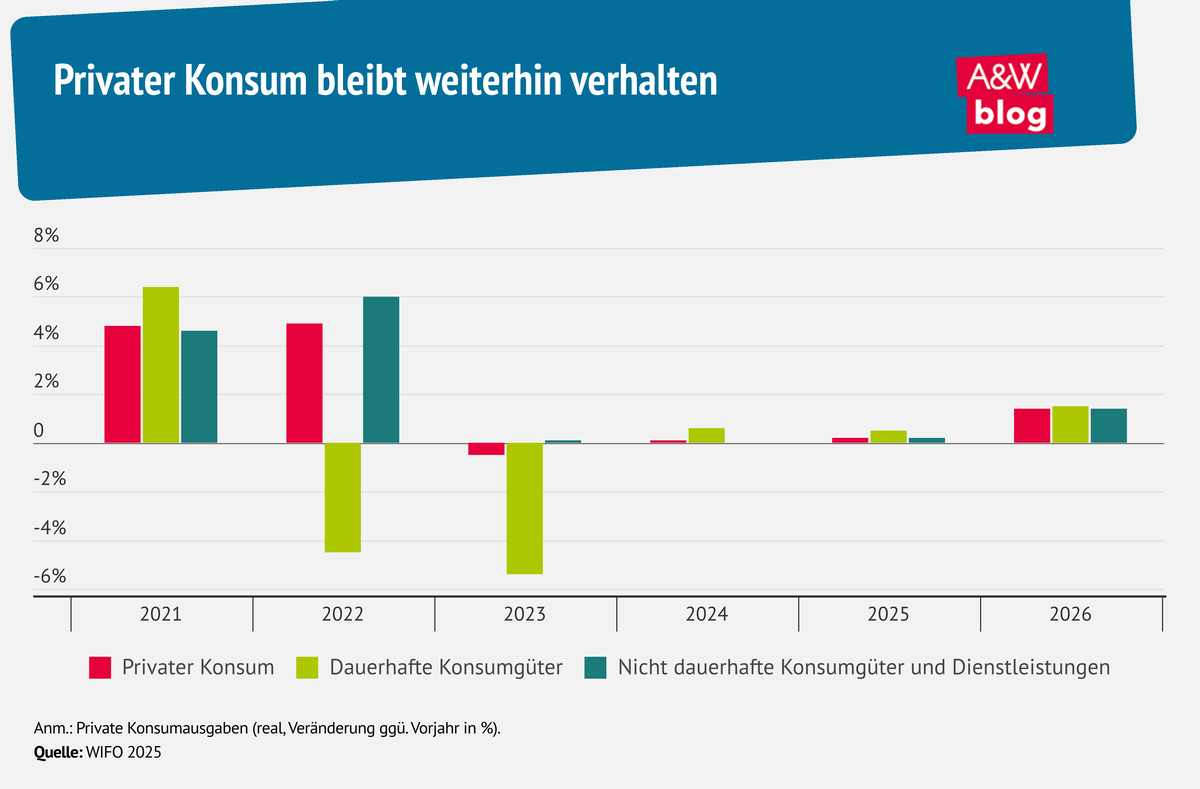

Um die Bewegung zu verstehen, lohnt ein Blick auf den Rückgang der Sparquote 2022 und ihre Stabilität in 2023: Die hohen Energiepreise als Folge des Krieges in der Ukraine, Gewinn-Preis-Spiralen und mangelnde Preiseingriffe durch die Bundesregierung führten zu massiven Reallohnverlusten. Da der Konsum nicht im selben Ausmaß gesunken ist, trug das zum Sinken der Sparquote bei. Insbesondere die Ausgaben für Lebensmittel und ähnliche Produkte als Teil der nicht dauerhaften Konsumgüter sind im Jahr 2022 noch gestiegen, während der Konsum dauerhafter Konsumgüter wie Waschmaschinen oder Möbel bereits eingebrochen ist. Das hängt auch mit den stark gestiegenen Kreditzinsen in dieser Zeit zusammen, die Konsum- und Wohnkredite unattraktiver machten.

Die anhaltend hohe Inflation und der Beginn der Rezession dämpften den privaten Konsum weiter. Dank der erfolgreichen Lohnrunden konnten die Reallohnverluste der letzten Jahre im Jahr 2024 aufgeholt werden. Das verhinderte noch stärkere Einbrüche beim Konsum, ließ aber gleichzeitig die Sparquote steigen. Dieses Muster markiert einen Unterschied zu früheren Rezessionen, die tendenziell mit stärkeren Einkommensverlusten und daher einem Rückgang der Sparquote einhergingen.

Gründe für die anhaltend hohe Sparquote in der Rezession

Mehrere Faktoren können erklären, warum trotz Rezession die Sparquote hoch bleibt. Erstens hat sich die Einkommensungleichheit verschärft: Laut WIFO-Prognose sind sowohl die Einkommensungleichheit als auch die Armutsgefährdung im Jahr 2023 gestiegen. Reichere Haushalte verzeichnen überdurchschnittliche Einkommenszuwächse, ihr Konsum steigt aber nicht im gleichen Ausmaß. Gleichzeitig geraten einkommensschwächere Haushalte zunehmend unter Druck – der Anstieg der Konsumkredite gegen Jahresende 2023 deutet auf finanzielle Engpässe hin. Auch die Quartalserhebung „So geht’s uns heute“ der Statistik Austria zeigt eine Zunahme materieller Deprivation. Im Jahr 2023 konnten durchschnittlich 6,8 Prozent der Mieter:innen ihre Miete nicht pünktlich bezahlen (2024 Q1–Q3: 6,4%).

Zweitens verschieben viele Haushalte größere Ausgaben. Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen im Jahr 2024 nur langsam gesenkt und Geschäftsbanken geben diese Senkungen kaum weiter. Die Kreditvergabe – insbesondere im Wohnbaubereich – bleibt daher zurückhaltend. Dadurch werden auch Ausgaben für langlebige Konsumgüter wie Möbel oder Haushaltsgeräte aufgeschoben.

Drittens sorgt die wirtschaftliche Unsicherheit für anhaltendes Vorsichtssparen. Der starke Anstieg der Preise, die langanhaltende Rezession und steigende Arbeitslosigkeit belasten insbesondere mittlere und untere Einkommensgruppen und führen dazu, dass verfügbare Mittel verstärkt auf die hohe Kante gelegt werden.

Mehr Zuversicht fördert Konsum und normalisiert Sparquote

Einige geld- und fiskalpolitische Maßnahmen tragen bereits dazu bei, dass Unternehmen und private Haushalte wieder Zuversicht schöpfen können:

- Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen bereits gesenkt und muss diesen Kurs auch konsequent weiterführen, um Kredite attraktiver zu machen. Investitionen von Unternehmen rentieren sich schneller und Wohnbaukredite werden wieder erschwinglicher.

- Die Bundesregierung stärkt Vertrauen und Zuversicht mit kleinen konjunkturfördernden Maßnahmen. Die Mietpreisbremse entlastet Haushalte. Außerdem werden (halb)öffentliche Investitionen vorgezogen und bessere Abschreibungen für Ausrüstungs- und Bauinvestitionen in Aussicht gestellt.

An diese Maßnahmen gilt es anzuknüpfen, indem die Zuversicht bei Unternehmen und Beschäftigten gestärkt wird.

Zuversicht durch Beschäftigungs- und Qualifizierungspaket

Die anhaltende Rezession verschärft die Situation am Arbeitsmarkt zunehmend und schürt Unsicherheit bei den Beschäftigten und Arbeitslosen. Laut WIFO-Prognose wird die Zahl der arbeitslosen Personen (inkl. Schulungsteilnehmer:innen) in den drei Rezessionsjahren 2023 bis 2025 um rund 57.000 steigen. Diese Entwicklung erfordert entschlossene arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. Im Zentrum muss dabei die Aus- und Weiterbildung von Arbeitsuchenden wie auch von bereits Beschäftigten stehen. Höhere Qualifikationen verbessern nicht nur die individuellen Jobchancen, sondern ermöglichen auch Übergänge in produktivere und besser bezahlte Tätigkeiten. Das schafft Zuversicht für die Betroffenen und fördert auch den Konsum privater Haushalte.

Die im Regierungsprogramm angekündigte Erhöhung des AMS-Budgets ist zu begrüßen, sie ist aber nur ein erster Schritt in die richtige Richtung. Es braucht eine spürbare und vor allem rasche zusätzliche Aufstockung, um langfristige Planungssicherheit zu schaffen und die Herausforderungen am Arbeitsmarkt anzugehen. Ergänzend dazu braucht es eine Qualifizierungsoffensive für Beschäftigte in Richtung zukunftsorientierter Branchen. Die Regierungspläne bleiben hier bislang vage. Konkret wäre etwa die Weiterentwicklung des Fachkräftestipendiums zu einem Qualifizierungsgeld sinnvoll – verbunden mit einem Rechtsanspruch auf Qualifizierung.

Industriestrategie schafft Planbarkeit für Unternehmen und Beschäftigte

Eine breit angelegte Beschäftigungs- und Qualifizierungsoffensive würde nicht nur die private Konsumnachfrage durch höhere Einkommen stützen, sondern auch die gesamtwirtschaftliche Produktivität steigern – ein zentraler Faktor für eine zukunftsorientierte Produktivitätsstrategie. Anstatt sich auf eine möglichst schnelle ausgabenseitige Konsolidierung zu konzentrieren, die die wirtschaftliche Erholung zusätzlich belastet, sollte der durch ein mögliches Defizitverfahren entstehende fiskalische Spielraum aktiv für Investitionen in Beschäftigung und Qualifikation genutzt werden.

Gleichzeitig braucht es industriepolitische Impulse. Die Bundesregierung hat angekündigt, bis Jahresende eine nachhaltige Industriestrategie vorzulegen. Diese muss aufzeigen, wie Unternehmen und Beschäftigte bei der digitalen und ökologischen Transformation gezielt unterstützt werden.